食料自給率についての大いなる誤解

数万年に及ぶ人類の歴史の中で、今ほどマスクが必要とされた時代はなかっただろう。2020年5月15日現在、マスクは再び店頭に並び始めたものの、それまでは、日本中からマスクが完全に消えていた。日本だけじゃない。世界中がマスクの欠乏を経験することとなった。そして日本を含め、多くの国々がはたと気づかされることになった。自分たちは、マスクを完全に外国に依存していたのだと。気づかないうちに、マスクの生産はこんなにもグローバル化していたのだと。

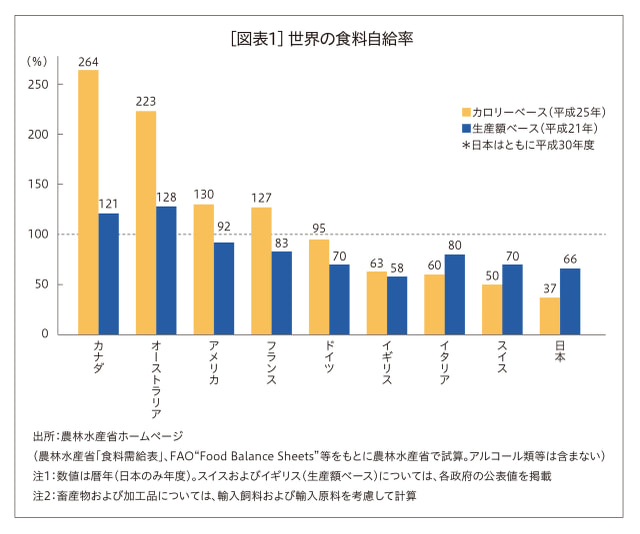

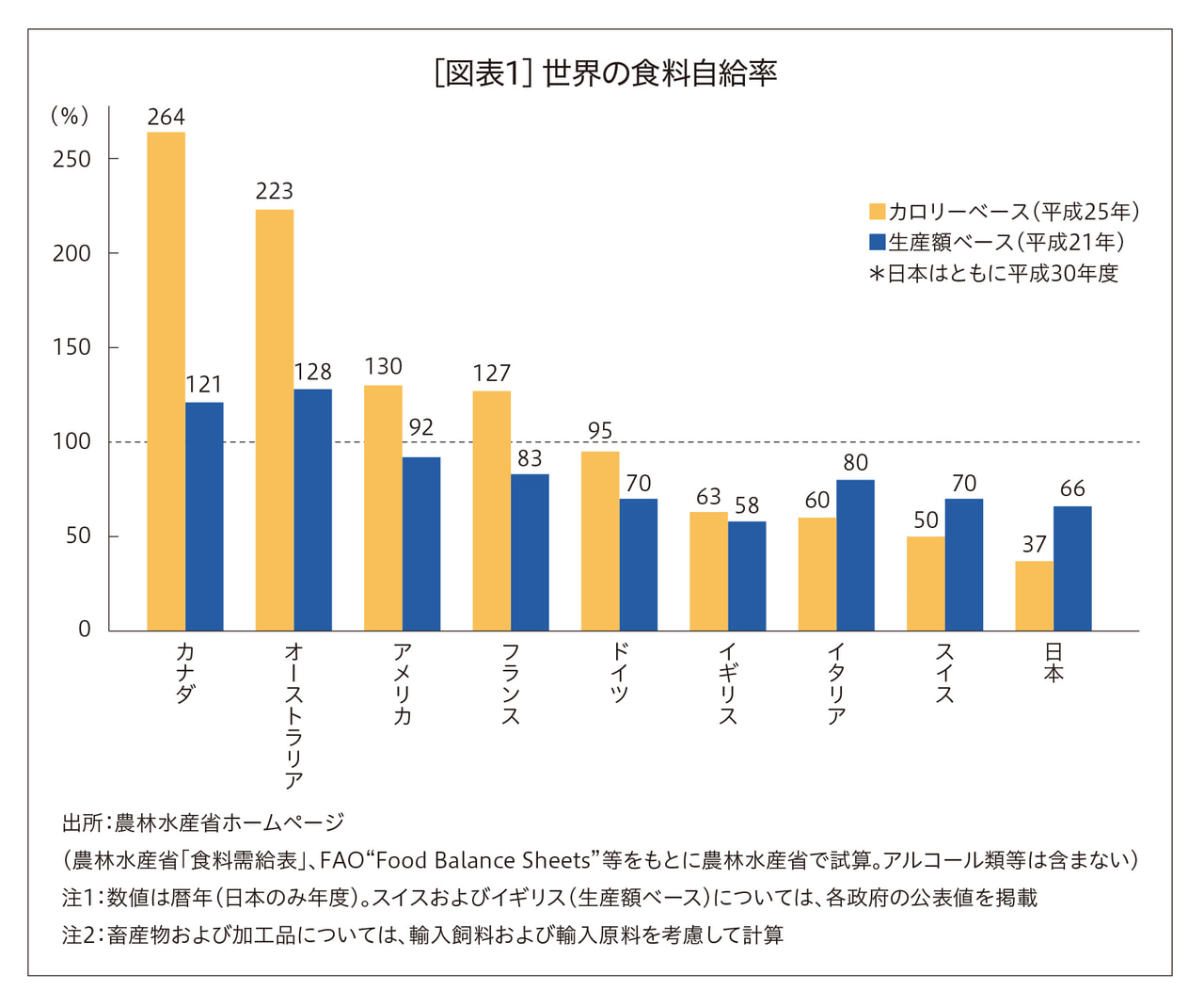

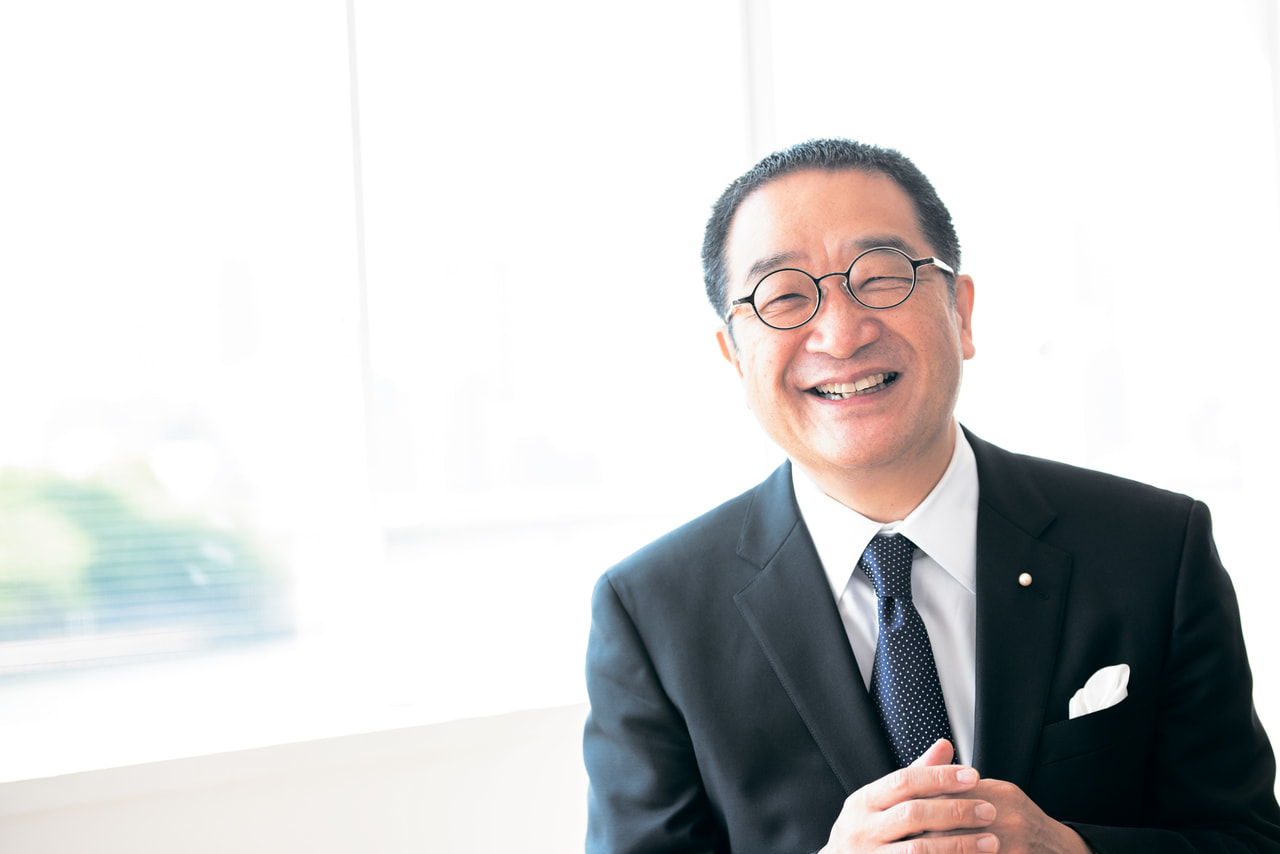

同じことが、食料に起きるのではないかという不安が日本中を覆っている。日本の食料自給率は37%しかない[図表1]。つまり食料の63%は外国に頼っていることになる。ということは、今回のような危機の中で、もし諸外国が輸出禁止に踏み切ったとしたら、日本に食料が入ってこなくなり、2人に1人は飢えてしまうのではないか、といった不安が声高に叫ばれるようになった。

そのため、「今すぐ全国民で、日本中の畑に作物を植えるんだ。そうしないと、来年には間に合わない」とか、「日本は食料自給率を8割ぐらいまで上げなくては、国中が飢えてしまう」という声を頻繁に耳にするようになった。

だが、その考え方は正しくない、と僕は思う。論理展開が間違っているのではない。みんなが信じている前提が、そもそも間違っているのだ。例えば、日本の自給率は、本当にそんなに低いのだろうか。あるいは自給率を高めれば、本当に安心できるのだろうか。そういった前提を、みなさん誤解している場合が多い。前提が間違っているならば、当然たどり着く結論もおかしなものになる。今回は、そのような誤解を正した上で、今後の日本の食料、農業をどうしていくべきか、一緒に考えてみたいと思う。

複雑で不可解な計算法

まず1つ目の大きな誤解が、日本の食料自給率37%という数字だ。スーパーに行って、野菜売り場を見渡してみてほしい。本当に国産が37%しかないだろうか。確かに果物は、最近輸入物が急に増えてきた。しかし野菜のほとんどは国産のはずだ。みなさんの中にも、国産ばかりを選んで買っている人が多いだろう。なのに、なぜ37%という低い値になっているのだろうか?

そのからくりは少し複雑なので、詳しくは前著(『日本を救う未来の農業─イスラエルに学ぶICT農法』ちくま新書)を参照していただきたいのだが、ごく簡単に説明すると、それは「カロリーベース自給率」という不思議な計算方法を使っているためだ。カロリーベース自給率というのは、日本が発明した計算方法で、ほかにこの計算方法を使っている国は世界にない。日本がなぜそんな計算を使っているのかの理由はここでは省くが、このカロリーベース自給率を使っている限り、日本の自給率が50%を超えることは絶対にないと断言できる。45%を超えることも不可能に近いだろう。

なぜか?

その理由は主に2つある。1つは、すべてをカロリー(熱量)に置きかえるという特殊な計算にある。例えば日本の野菜農家がものすごくがんばれば、食料自給率は上がる、とみんな信じている。でもそれは間違いだ。なぜなら、野菜なんていうのは、カロリーにすると、取るに足らない値にしかならないからだ。もし日本中の野菜農家がこれまでの2倍生産したとしても、自給率は1%も上がらない。

もう1つは、カロリーベース自給率では、餌にまで遡って計算しているという点だ。例えば和牛は国産だとみんな信じている。でも、それは間違いで、和牛は外国産扱いになっている。というのも、牛が食べている餌が外国産だからだ。「餌が外国産ならば、それは国産ではない」という理屈で、和牛は外国産扱いになっている。同じように、毎日買っている卵の88%、牛乳の75%が外国産ということになっている。みなさんは外国産の卵や牛乳なんて買った記憶がないと思うが、計算上はそういうことになっている。つまり、畜産農家ががんばればがんばるほど、自給率は下がっていくという仕組みだ。

こんな餌にまで遡って自給率を計算する国は、世界中探しても、ほかにどこにもない。そんな批判もあって、農林水産省は、最近はカロリーベース自給率と並んで、生産額ベース自給率も出すようになった[図表1]。生産額ベースとは、要は食料のすべてをお金(金額)に変換し、それによって自給率を計算しようとしたものだ。それによると、日本の自給率は66%と高く、「なんだ、それほど問題ないじゃないか」という印象を与えることだろう。

しかし、カロリーベースにしても、生産額ベースにしても、今ひとつしっくりこないというのが、正直なところではないだろうか。個人的には、単純に量(重さ)で表してもらうのが、一番わかりやすいのだが、そのようなデータを見たことがない。そこで、FAOのデータをもとに作ってみた。

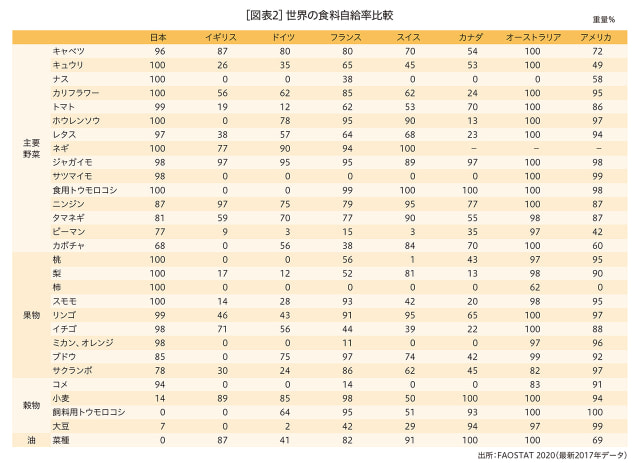

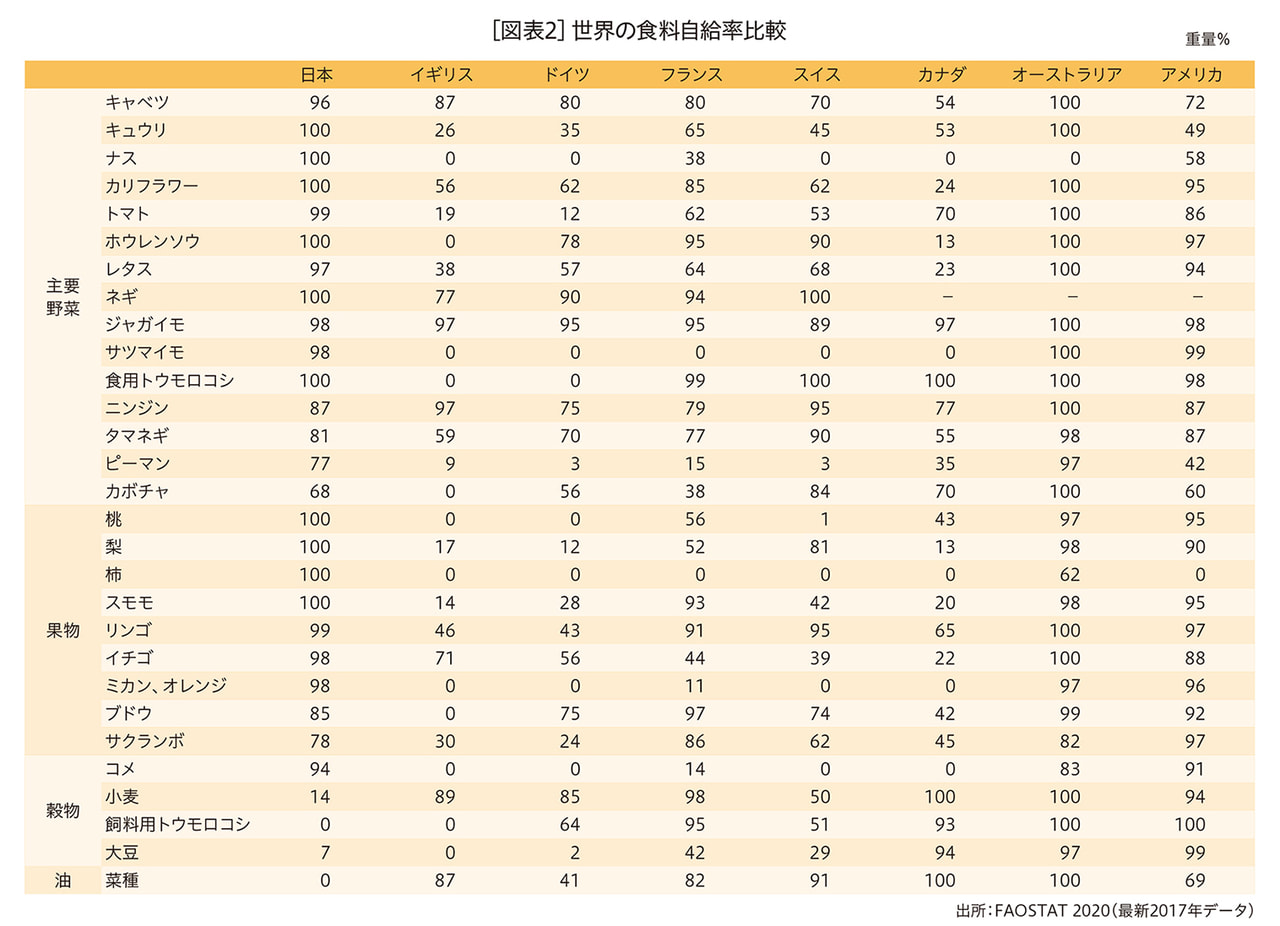

今回は野菜・果物・穀物に注目して、イギリス、ドイツ、フランス、スイス、カナダ、オーストラリア、アメリカと比較している[図表2]。それらの国々は、[図表1]の中で「自給率の高い先進国」とされているからだ。計算は「国内生産量(t)/(国内生産量(t)+輸入量(t))×100」とした。

これを見てみると、正直驚くのではないだろうか。日本は自給率が低いどころか、世界トップクラスに高いことがわかる。野菜および果物については、日本はほぼ完全に自給できている。しかも、その多くが90%以上ととても高い値になっている。対照的に、イギリス、ドイツなどのヨーロッパ諸国は、野菜・果物のほとんどを自給できていない。果物は気候帯によって得手不得手が生じるので、自給率がばらつくのは仕方ないが、基本的な野菜についても、ヨーロッパ諸国では自給率50%以下の品目が散見される。

なのに、なぜ日本の自給率は37%と低く計算されているかというと、[図表2]下段の穀物と油のせいだ。穀物を見ると、各国の戦略が透けて見える。日本は食用のコメだけは完全に自給しようとしている。数値上は94%だが、それはGATTおよびWTOでの取り決めにより、無理やり輸入しないといけない量があるためで、実質的には100%と言っていい。というよりも、実際コメは余っている。それに対し、ヨーロッパ諸国は小麦を主食に選んでいることがわかる。日本の課題は、飼料用トウモロコシ、大豆、菜種を完全に外国に頼っていることで、これらがカロリーベース自給率の数値を下げている犯人だ。

以上見たように、日本はみなさんが漠然と思っている以上に、実は自給できている。普段の野菜、果物に関しては、ヨーロッパ諸国よりもはるかに自給率が高い。そういう意味では、ぜひ安心していただきたい。多くの人が心配しているように、輸入がストップした瞬間に、スーパーから野菜やコメが消えるということはないのだ。これが1つ目の誤解。

ただ、この問題はもっと奥がある。ヨーロッパは思ったよりも自給できていないという事実は、裏を返すと、ヨーロッパはそもそも自給率にそれほどこだわっていない、ということを意味している。それは、なぜだろうか?

おそらくヨーロッパ諸国は、「自給率」という考えそのものが、あまり意味がないと気づいているのだろう。実際のところ、世界中探してみても、ここまで自給率にこだわっている国は、日本以外にない。毎年自給率を政府発表し、小学校の教科書でまで自給率の低さをアピールしているような不思議な国は、日本だけだ。

なぜヨーロッパ諸国は自給率を無意味と考えているのか?

その理由は、食べ物がいったいどのように作られているかを考えてみるとわかる。例えば日本の自給率計算では、牛の餌にまで遡って計算していると先ほど述べた。それは確かに一理ある。もし餌が外国産なら、輸入がストップした瞬間に、日本で和牛を育てることはできなくなってしまう。日本の食卓から和牛が消える。牛だけではない。豚も鶏も卵も牛乳も消える。それはたいへんな話だ。だから、「飼料用トウモロコシまで自給しなくては」という議論になるのにも、一理ある。

しかし日本の場合、それは不可能だ。理由は単純に国土が狭いためだ。アメリカやオーストラリアのように広大な土地があるのならば、飼料まですべて自給することも可能だろう。だが、日本で試算してみると、余っている農地(耕作放棄地と休耕田)のすべてをトウモロコシで埋め尽くしたとしても、輸入量の10分の1程度を生産できるに過ぎない。つまり、牛、豚、鶏の餌を、日本で自給することは不可能と考えたほうが現実的だ。

では、コメや野菜はどうだろうか。先ほど、それらの自給率は90%以上だから、安心してください、と述べた。しかし、本当に安心していいのだろうか。

実は、輸入がストップすれば、コメや野菜も作れなくなる。なぜか?

それは、野菜やコメを作るには、肥料が必要だからだ。肥料だけじゃない。殺虫剤、殺菌剤、除草剤、機械の燃料も必要になる。そしてそれらは何からできているだろうか?

すべての原料は、実は原油と天然ガスだ。ということは、戦争やウイルス騒動で原油を輸入できなくなったら、もはや国内で野菜やコメすらも作れなくなる。堆肥だけに頼った有機農業はできるが、それでは、江戸時代ぐらいの人口を支えるのが、限界だろう。このように、自給率なんて数値は、いざというときには、実は何の役にも立たない、ということをヨーロッパ諸国は知っているのだろう。これが2つ目の誤解。

そのとき、他国は輸出規制を行うか

3つ目の誤解は、「そもそも本当に世界が輸出規制をして、日本が輸入できなくなるという事態が起きるのか」という点だ。この問題には、前例がある。実は2007年から2008年にかけて、世界では食糧危機が起きていた。食物の値段が高騰し、そのパニックの中でたくさんの国が輸出禁止を打ち出したのだ。FAOによると、そのとき実際に輸出規制をしたのは以下の国々だ。ヨルダン、ミャンマー、パキスタン、シリア、ベトナム、ネパール、エジプト、エチオピア、ギニア、タンザニア、マラウイ、ザンビア、バングラデシュ、ボリビア、カザフスタン、カンボジア、アルゼンチン、ロシア、ウクライナ、チャド、ケニア、インド、中国、スリランカ、エクアドル、ホンジュラス、ベラルーシ、セルビア(SharmaR.2011)。

多くの国々が輸出規制をしていて、「これは危ない」と思うことだろう。しかし、冷静になってこれらの国々を見ていくと、まったく違った印象が浮かび上がってくる。そもそもこれらの国々は、農産物を輸出しているのだろうか。

実は上記のほとんどの国は、輸出国というよりは、むしろ輸入国だと気づく。なぜ輸入国なのに、輸出を禁止するのだろうか。それは、ただでさえ足りない自国の食料が、海外に流出してしまうのを防ぐためだ。ここに「輸出禁止」の本質がある。輸出を禁止するのは、たいてい元々輸出をしていない国ばかりだ。逆に元々輸出している国はどうかというと、よっぽどのことがない限り、輸出禁止にはしない。なぜなら、食糧危機のときこそ、千載一遇の大もうけのチャンスだからだ。食料の値段が倍になり、世界中から買い注文が入る。「こんなチャンスを手放してなるものか、たくさん輸出して儲けよう」というのが、輸出国の心理だ。

上記のリストの中で1つだけ輸出大国がある。アルゼンチンだ。だが、アルゼンチン政府は2008年に輸出規制を打ち出してしまった。その結果、農家たちは大もうけのチャンスを失った。怒った農家たちは、幹線道路をトラクターで埋め尽くし、政府に対して猛抗議をするという事態に発展してしまった。このように、「輸出国は、輸出を禁止したがらない」というのが、根底に働く原理だ。

では、いったい日本はどの国から食料を輸入しているのだろうか。それは思ったより少なくて、だいたいアメリカ(トウモロコシ、大豆、小麦、牛肉、豚肉)、オーストラリア(牛肉)、ブラジル(大豆、鶏肉)、カナダ(菜種、小麦、豚肉、大豆)、デンマーク(豚肉)、スペイン(豚肉)の6カ国ぐらいに決まっている(FAOSTAT2020)。果たして、これらの国々は輸出禁止をする可能性があるだろうか。

そういう視点を持って、今実際に起きていることを見てみよう。2020年5月15日現在、コロナ騒動の中で食料の輸出規制をしているのは、以下の国々だ。アルジェリア、ベラルーシ、ブータン、カンボジア、エジプト、エルサルバドル、ホンジュラス、インド、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、キルギス、マリ、ミャンマー、北マケドニア、パキスタン、フィリピン、ルーマニア、ロシア、スーダン、シリア、タジキスタン、タイ、トルコ、ウクライナ、ベトナム(ITC 2020)。

どうだろうか。やはりそもそも輸出をあまりしていない国が、輸出を禁止していることがわかるだろう。日本の貿易相手であるアメリカ、オーストラリア、ブラジル、カナダ、デンマーク、スペインは輸出を一切禁止していない。それは大もうけのチャンスという理由もあるかもしれないが、実は今回のコロナ騒動では、食糧危機のようなものは一切起きていないからだ。

日本でも今、野菜農家たちは大忙しだ。出荷すれば、飛ぶように売れる。確かに給食やレストランからの注文はなくなった。しかしスーパーでの売り上げは、その何倍にも増えている。農家がCOVID-19に感染したというニュースは、世界中を探しても、1つも見当たらない。だから、生産力は減っていない。あまり大きな声では言えないが、多くの農家やスーパーマーケットは、この緊急事態宣言の中で、売り上げを大幅に伸ばしている。ただ、畜産農家は別だ。給食やレストランからの需要が消滅したために、乳製品が余り、排水溝に捨てる羽目になっている。海外でも、精肉工場の従業員たちが大量感染し、加工や流通が麻痺してしまっているという。つまり今、農業現場で起きているのは、生産の減少ではなく、需要の減少および加工、流通の麻痺ということがわかるだろう。そういう意味では、食糧危機は起きていない。

さらに言うと、「食料危機が来る」という記事をしばしば見かけるが、実は地球全体では、食料は余っているのが現状だ。世界の食料はだぶついていて、先進国は互いにそれを他国に売りつけたがっている。その証拠に、日本はずっと減反政策を行ってきた。制度上は2018年に廃止となったが、今でも補助金の形で続いている。世界も同じことをしていて、先進国のほとんどは、農家に生産量を減らすように指示している。加えて、日本の耕作放棄地と同じように、世界でも使われない農地が増えている。つまり世界には、食料を作る余力がまだまだあるということだ。もし世界中の農家が本気になれば、今の2倍生産することだって、きっとできるだろう。

食料は余っている。なのに、今でも世界で8億2,000万人の人が栄養失調で苦しんでいるというのも、また事実だ(FAO2019)。9人に1人が栄養失調になっている。それは世界の食料が足りないからではなく、その分配の問題なのだ。飢餓地域でも、お店に行けば、食料は売っている。でも、貧困の人はそれを買えない。

以上、食料安全保障にまつわるさまざまな誤解を指摘してきたが、結論としては、日本はこう考えたらよいのではないだろうか。まず今のこのグローバル化された時代にあっては、自国だけで食料を自給しようという考えは、現実的ではない。それよりも、緊急事態にあっても、海外からの物流が途切れないよう、普段から多様な貿易チャンネルを確保しておくことのほうが大切だろう。そして最悪、もし日本にトウモロコシや大豆、油が入ってこなくなったとしたら、まずステーキやフライドチキン、ケーキなどは食べられなくなることを覚悟しよう。卵や牛乳もなくなるだろう。だが、コメ、野菜、果物については、全国民分ある。少なくとも、肥料や燃料が手元にある限り、農家は作り続けることができる。

そういう意味では、食料安全保障について、現時点ではそれほど心配する必要はないと思われる。みなさんが漠然と抱いているイメージに反して、日本農業はとてもうまくやっている。いや、うまくやってきたと言うべきかもしれない。それは2019年までの話だからだ。

コロナ拡大とテクノロジーの進歩の共通性

2019年から、いよいよTPP(環太平洋パートナーシップ)と日EU・EPA(経済連携協定)が本格的に始まってしまった。プロ農家も含め、ほとんどの日本人が気づいていないが、今後数年のうちに、日本農業が一気に衰退してしまう可能性が高い。というのも、TPP、EPAによって、日本農業は開国させられたからだ。今後はたとえ国内であっても、世界と戦っていかねばならない。しかしそのとき、日本農業はあまりに競争力が弱いのだ。詳しくは前著を参照していただきたいが、このまま指をくわえて放っておけば、日本農業は壊滅していく可能性が高い。そうなると、野菜や果物すら自給できなくなるだろう。

なぜ日本は競争力を持っていないかというと、いつの間にか農業後進国になっているからだ。世界の農業は「急速に」進化している。そのスピードに、日本農業はついていけていない。この「急速に」というのが重要なキーワードで、今後のポスト・コロナの時代においては、何事もすべてが「急速に」変化していくようになるだろう。というのも、そもそも今世界中がパニックになっている理由も、世間がコロナの「スピード感」についていけていないためではないだろうか。

何の話をしているかというと、2010年ぐらいを境に、人類はまったく新しい時代に突入したということだ。一番わかりやすい例は、ヒトゲノム計画だろう。ヒトゲノム計画とは、1990年、ジョージ・H・W・ブッシュ大統領の時代に始まったプロジェクトで、ヒトのゲノムの全塩基配列を明らかにしようとしたものだった。しかし解析は遅々として進まず、7年後の1997年になっても、解明された塩基配列は、全体のたった1%だった。だから、メディアの記者たちは嘲笑した。「7年かかって1%しか解明できていないのなら、100%にたどり着くまでに700年もかかる」と。そんな中にあって、発明家のレイ・カーツワイル氏は「あと数年でヒトゲノム計画は完成する」と予言した。そして実際そのとおりになり、2003年にヒトゲノム計画は完成した。たった1%終えるのに7年かかったのに、残り99%はその後の6年間で終わってしまったのだ。これが、これからの時代の「スピード感」だ。

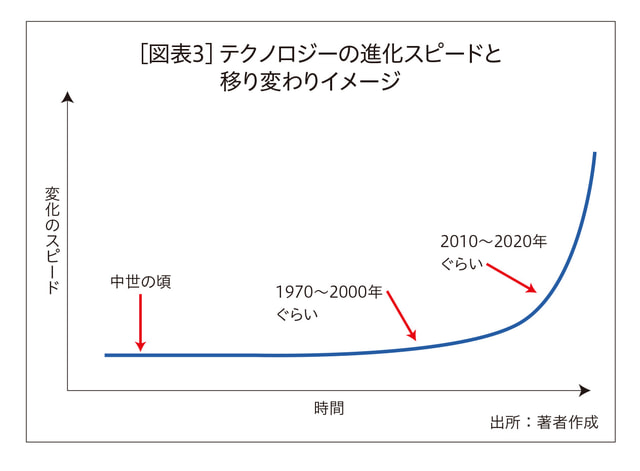

齋藤和紀氏の『エクスポネンシャル思考』の中で繰り返し述べられているが、現代のテクノロジーの進化のスピードは、直線的ではなく、指数関数的になっている。かつて1990年代ぐらいまでは、変化のスピードがまだ直線に近かったので、「半分に来るまで30年かかったのなら、ゴールまでもあと30年かかる」という感覚で、だいたいうまくいっていた[図表3]。だが、今の時代は、変化のスピードが垂直近くに立ち上がってきた。ヒトゲノム計画で見たように、「1%に到達したのなら、時間的にはもう半分が終わっている」と考えなくてはならない。このスピード感に、日本中のほとんどの人がついていけていない。

例えばアポロ13号の映画では、「世界最高峰のコンピュータを、狭いサターンロケットに詰め込んだ」と誇らしげに語っているが、そのときのNASAの全コンピュータを足し合わせたものよりも、今みなさんが持っているスマートフォンのほうがはるかに優秀なのだ。もし第2次世界大戦にタイムスリップして、このスマートフォンを見せたとしたら、ヒトラーやチャーチルやルーズベルトは、どんな手を使ってでも、それを奪い取ろうとしたことだろう。

現代はもう、日単位でテクノロジーが進歩している。実は、コロナウイルスのスピードも、これとまったく同じなのだ。というのも、自然界は最初からこのスピード感だからだ。

こうシミュレーションしてみると、わかりやすいだろう。まず地球上で、たった1人の人がコロナウイルスに感染したとする。そしてその人は、次の日に2人にだけに感染させる。さらに次の日には、その2人が、それぞれ別の2人に感染させる。そのペースでいくと、地球上の70億人が全員感染するのに、どれだけの期間が必要だろうか?

1日目1人、2日目2人、それから4、8、16、32、64……とゆっくり増えていく。70億人に到達するには、何年もかかってしまうと感じるだろう。でも、それは昔ながらの直線的思考からくる間違いだ。実際に計算してみると、たった34日で70億人全員が感染してしまう。それが指数関数的スピード感で、こちらが正しい。自然界は常にこのスピード感で動いている。細胞分裂も、動植物の絶滅も、全部このスピード感だ。

今回のコロナ騒動に関しては、専門家と呼ばれる人たちの未来予測はことごとく外れている。その理由の1つは、専門家たちの多くがこのスピード感を理解していないためだろう。いいニュースとしては、感染が収束していくときも、このスピード感で一気に収まっていくはずだ。それは、単に感染率が減っていくということではない。病院が対応に慣れてきたり、人々の生活様式が変わったり、抗体を身につけたり、効果的な薬が出てきたり、ワクチンが開発されたり、とさまざまなブレイクスルーが重なっていく結果、指数関数的なスピードで収まっていくのだ。だから、多くの医療専門家は「社会が落ち着くまでには、あと5年、10年かかる」と予測しているが、そんなことはない、と僕は見ている。2020年2月の時点で、僕は「夏ぐらいには、日本はそれなりに落ち着く」と学生たちに言っていたが、この原稿が出版される頃、果たしてどうなっているか。

農業についても、今後はこのスピード感が何よりも重要になってくる。というのも、それだけ世界の農業は「急速に」進化しているからだ。何でもそうなのだが、新しいテクノロジーというものは、最初は子どものおもちゃにしか見えない。1970年代にパソコンが初めて登場したときも、子どものおもちゃにしか見えなかったはずだ。ドローンが数年前に出てきたときも、最初はおもちゃ扱いだった。センサーもAIも、海外ではもはや農業に欠かせない道具となっている。これからは農業ロボットが本格的に導入されていくだろう。そして遺伝子操作やナノテクノロジーが入ってくる。

そういった「おもちゃ」を見たときに、「くだらん、農業の本質はそんなものじゃない」と切り捨ててしまうか、それとも「今は取るに足らない技術だが、あと5年もしたら、世界を席巻しているかもしれない」と見るか、農業についても、ほかのすべてについても、そこが大きな分かれ道となっていくのだろう。

〈参考文献〉

齋藤和紀 2018. エクスポネンシャル思考. 大和書房

竹下正哲 2019. 日本を救う未来の農業─イスラエルに学ぶICT農法.ちくま新書

FAO 2019. The State of Food Security and Nutrition in theWorld.

FAOSTAT 2020. http://www.fao.org/faostat/en/ITC (International Trade Centre) 2020. COVID-19 TemporaryTrade Measures. https://www.macmap.org/covid19

Sharma R. 2011. FAO COMMODITY AND TRADE POLICYRESEARCH WORKING PAPER No. 32. Food ExportRestrictions: Review of the 2007-2010 Experience andConsiderations for Disciplining Restrictive Measures. FAO.