ハイテクから「食」の世界へ

―田中さんは、最近は主に「食」をテーマに発信されていますが、テクノロジー関連の新規事業開発など、幅広いテーマに精通していらっしゃいますね。

田中 私は社会人としてのキャリアをパナソニックでスタートしました。iモードが世の中に普及し始めた当時、システム系の部門にいたのですが、以来、携帯電話をはじめとしたハイテクの分野に関わってきました。

在社中に1年間留学させてもらい、その後、コンサルティング会社のマッキンゼーに入社しました。いずれはパナソニックに戻ってこれまで得た知見を生かし、事業再生のお役に立ちたいと思っていましたが、2012~13年頃から企業のビジネスのスタイルが変わっていきました。1社単独ではなく多種多様なプレーヤーが協働してプロジェクトを進めていく時代の到来とともに、まだまだたくさんの企業に活用すべき技術や人材が眠っていることも再認識し、1社を変えていくよりも、「多くのプレーヤーが参画・活用できる事業プラットフォームを創りたい」と志しました。その後、食のプロジェクトに関わり、食のあり方について深く考えている人たちと出会ううちに、スマートキッチン家電、パーソナライズドレシピの世界、代替肉、分子ガストロノミー、料理用3Dプリンターといった「今の食体験をより豊かにする可能性のあるテクノロジー」、つまり今でいう“フードテック”や“スマートキッチン”に興味を抱くようになりました。この領域をもっと見たいと動向を探っていく中、アメリカのシアトルで開催された「スマートキッチン・サミット(Smart KitchenSummit)」というイベントに参加したのが2016年。そこで人生を変えるような体験をし、本格的にこの道に踏み込むことになりました。

―スマートキッチン・サミットとは、どういったイベントなのでしょうか。

田中 スマートホームのリサーチを専門とするネクスト・マーケット・インサイツ(NMI、現在は「The Spoon」にブランド名を変更)が主催するグローバルカンファレンスで、2015年に創設されました。私が初めて参加したのは第2回だったのですが、そこでいきなり雷が落ちたようなショックを受けることになりました。

まず驚いたのは、“登壇者がものすごく熱く、食・調理の進化の可能性を真剣に語る姿”でした。スマートキッチンはスマートホームの延長線の一部かと思って参加したのですが、もっと大きな世界観がありました。この領域で明らかにプラットフォーマー的な動きをするプレーヤーも出だしており「誰がこのスマートキッチン領域の覇者になるのか?」を見定めようという雰囲気まで感じ、「ここまで議論が進んでいるのか!」と衝撃を受けました。カンファレンス自体には、スタートアップだけでなく、大手食品メーカー、流通・ECプレーヤー、そしてサムスン電子などの家電メーカー、さらにはフードテック領域に特化したファンド等、本当に多様なプレーヤーが参加していました。さらに衝撃的なことに、参加者300〜400名ほどのうち、日本人は私たち4人だけ。登壇者もゼロでした。つまり世界で食のテクノロジーの覇権争いが始まっているのに、日本勢は完全にそこに乗れていない状況だったのです。

かつてパナソニックで白物家電も扱っていた私は、「このまま日本が世界のフードテックの流れから外れたままでいいのか」と危機感を抱きました。同時に食が持つ圧倒的な可能性と、そこに日本のテクノロジーや人材をつなげた際の限りない可能性を見いだし、「食とテクノロジーというテーマをまず日本に広め、同テーマにおいて日本ならではの進むべき道を切り開く。それを後押ししていくことこそ、自分の天命だ」と感じました。その時の思いが現在の活動につながっています。

高い実力を知られていない日本企業

―実際に開催されてみて、手応えはいかがでしたか。

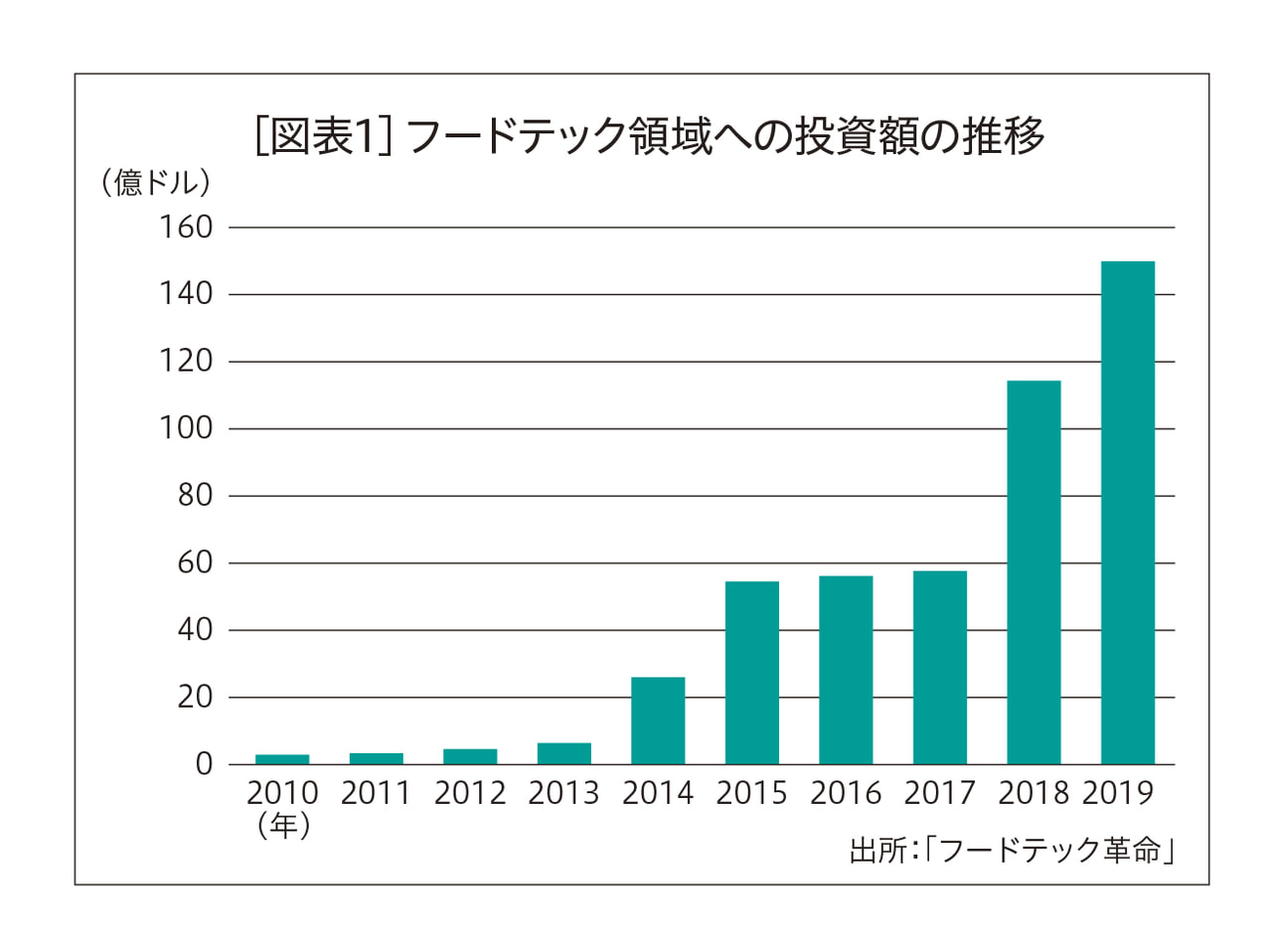

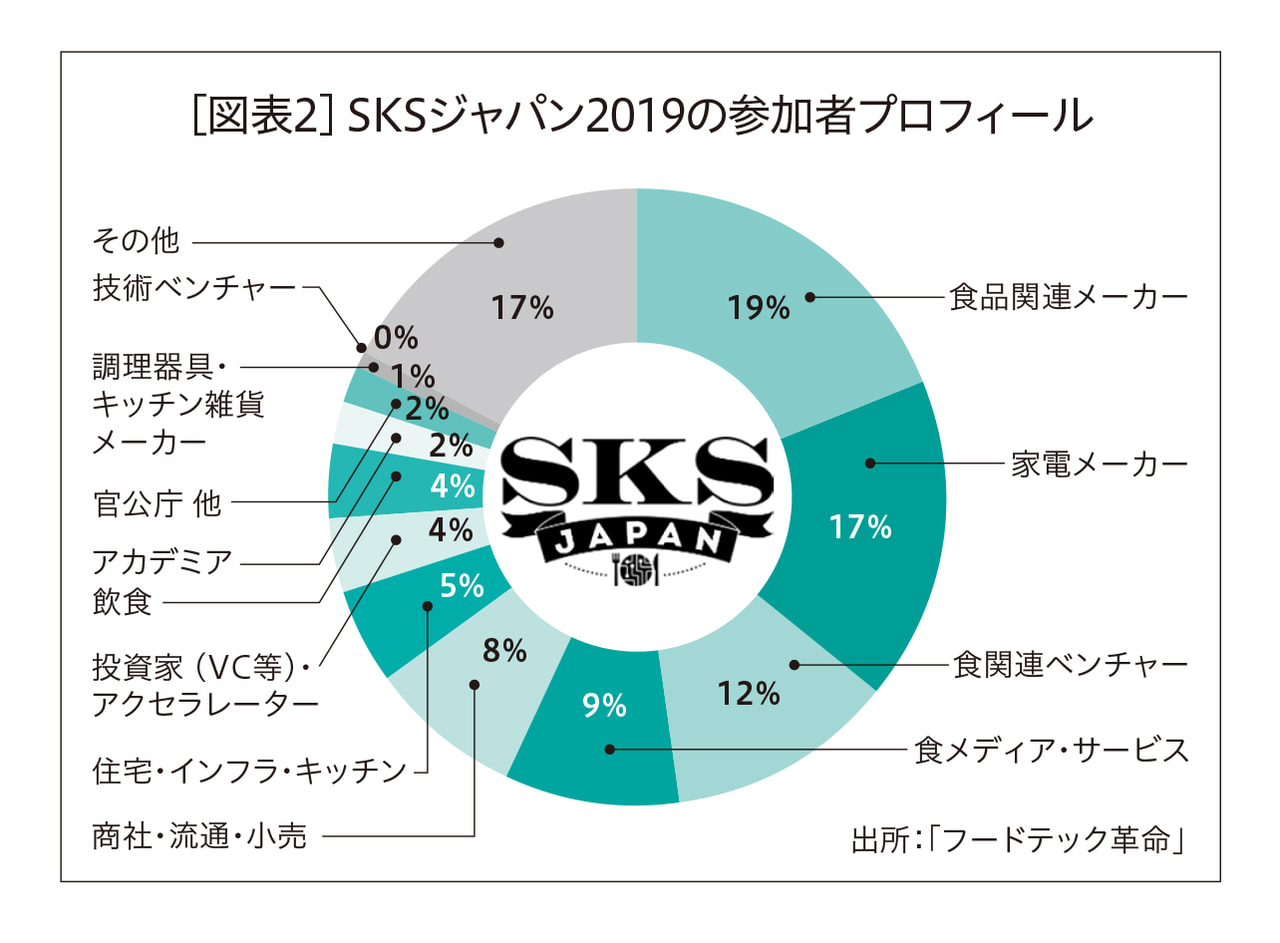

田中 スマートキッチン・サミットは、食ビジネスに関わりながらも、これまでお互いに接点のなかった企業同士の間に、非常によい形で協業のきっかけを創り出せるイベントです。単なる異業種交流会やオープンイノベーション・ワークショップという形ですと、そこからビジネスにまで発展することは残念ながらほとんどない。しかし、スマートキッチン・サミットのように「新たな食・調理の体験を創っていく」と明確なビジョンとテーマがあると、参加者同士の接合点が一気に増えてくるんです。参加者は食品、家電、流通などさまざまな業界から集まっており、「あなたは食の領域で何をしたいのか?何ができるのか?」というところから話が始まるのです[図表2]。

企業同士が一対一で提携しようとすると、「まずは機密保持契約を結んでから」となる場合が多く、それだと進む話も進まなくなってしまう。もっと気軽に「私はこういうサービスを創りたいんだけど、これが壁になって困っていて」などとポロッと話せる場があると、「あっ、それ、うちの技術でできますよ」といったリアクションが戻ってきて、そこからすぐ具体的な協働検討に入れます。

私も2017年から3年連続でスマートキッチン・サミットを開催してきたことで、志を同じくする社外の仲間が大勢できました。まだまだ道半ばですが、企業によってはスマートキッチン専属部門が誕生するなど、各業界の変化を感じています。

―フードテックにおける日本企業のポジションはどうなのでしょうか。

田中 日本の食品メーカーは、食品の加工技術はもちろん、例えば発酵などの基礎研究においても、非常に高い水準を持っています。ただ各社が自社の技術を社外に公開していないので、知られていないんですね。

うまみ調味料やカップ麺の開発が代表するように、これまで日本の食品メーカーは世界の食のテクノロジーをリードしてきました。その意味で「フードテック1.0は日本で生まれた」と言っても過言ではありません。知られていないだけで、日本は実はフードテック大国なんです。

ただ、日本のメーカーには、技術を外に開放することにためらいがあるようです。それを変えていかなければ、新しい事業は生まれてこない。逆に日本のベンチャー企業は「こんなサービスを創りたい」「日本の食を、こうやって変えたい」というアイデアはあっても、それを実現できる技術や設備が足りていません。大企業とベンチャーを我々がつないでいくことで、新たなビジネスが生まれ、実装されていくと確信しています。

フードテックが社会的弱者を救う

―「フードテック」とは「新しいテクノロジーを食に導入していく」ということなのだと思いますが、こと食べ物については、新しいテクノロジーが入ってくると聞くと、「大丈夫かな」と不安に感じる部分があります。

田中 フードテックという言葉自体はテクノロジーアウト、あるいは人工的イメージがありますよね。産業界を動かす上ではいいのですが、やはり企業側の言葉なんです。生活者にとって食べ物とは、最終的には「おいしい」「安全」「健康的である」を実感できる体験が重要で、テクノロジーがどうのという話は本来、企業側が裏でしていれば良いことなのです。

そう考えると言葉の選び方はとても大切です。言葉一つで出だしからマイナスイメージがついてしまうこともある。例えば最近では「代替肉」などの言葉が多用されていますが、そう聞いて「おいしそう」「その肉をぜひ食べてみたい」と思う人は、あまりいないでしょう。フードテックにより実現される“豊かさ”や“魅力”を伝えられるようなブランディングも、今後、企業側が取り組むべき課題の一つでしょう。

―田中さんが目指すフードテックとは、具体的にはどんなものですか。

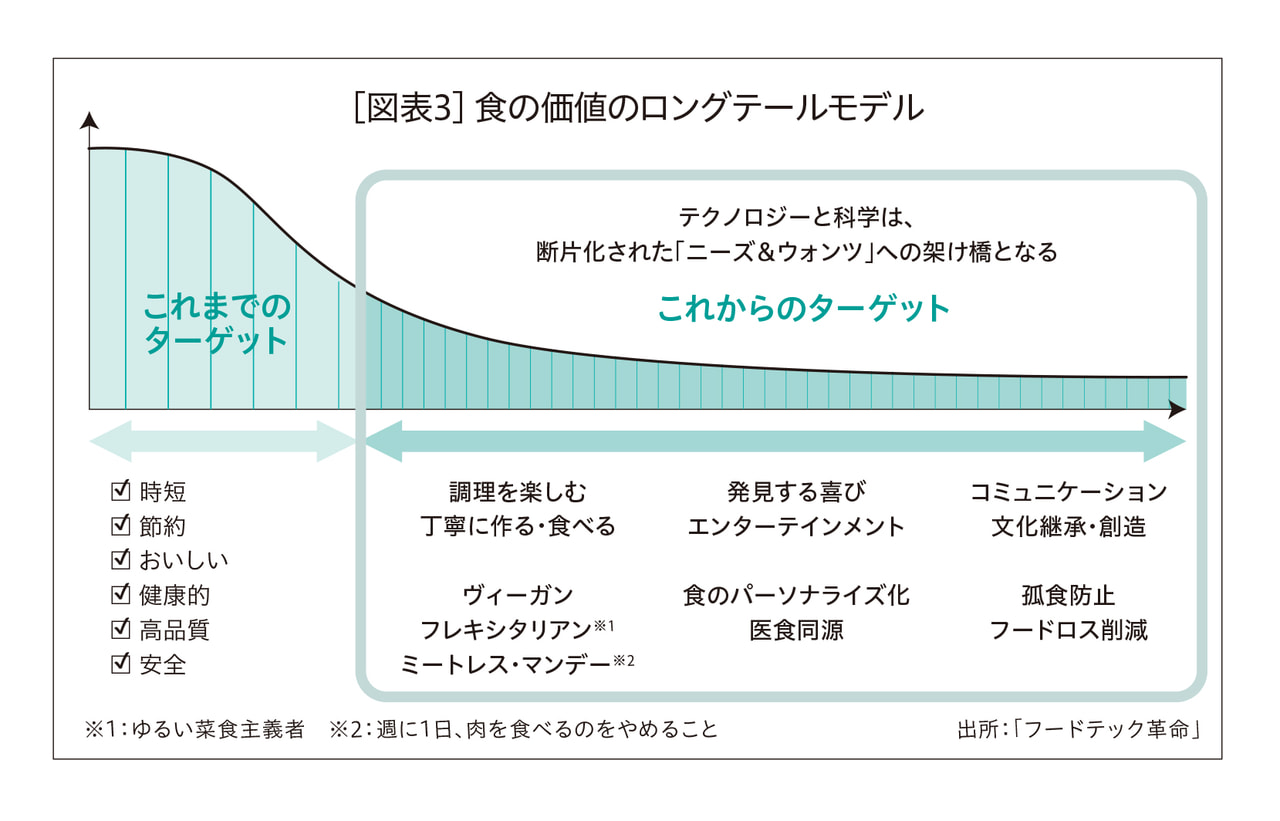

田中 一例を挙げると、パナソニックからスピンオフした「ギフモ(GIFMO)」という小さな家電メーカーがあります。彼らは「デリソフター」という、食品の見た目はそのままに、高齢者など咀嚼や、嚥下能力の低い人にも食べられるよう柔らかくする調理家電を開発しています。唐揚げやブロッコリーなど、見た目はそのままで、口の中で溶けるように柔らかくできるんです。この製品を企画したのは、パナソニックの白物家電部門の品質保証領域でキャリアを積まれた女性です。彼女は親族や身近な人が嚥下障害になり、家族と同じものを食べられなくなってしまったという課題を抱えていました。「みんなと違うものを食べるのはいや」と言って、食卓に下りてこなくなってしまった親族のために、なんとかできないかと考えた末に生まれた製品です。今はまだマーケットとしては小さいけれども、それを必要としている人たちには唯一無二の存在といえるものです。

実際に、脳性麻痺のお子様を持つユーザーの方が「ずっと食べ物を飲み込めなかったが、初めて息子が食べられる料理を作ることができた」と涙を流して喜んでくださったそうです。このように食にまつわる課題を抱えている人はとても多く、それらを可視化して解決する技術がフードテックです。私は、フードテックの実現というより、フードテックにより人々の想いが実現していく未来づくりを、目指しています。

―ハンディキャップのある方や、さまざまな悩みを抱える方が自立したい、よりよい生活をしたいと思ったときに、それを助ける技術やサービスが出てくれたら嬉しいですね。

田中 そうした技術は、大手メーカーは既に持っています。ただ十分な売り上げや利益が見込めない商品は、大手だと発売するのが難しい。例えば家電メーカーの場合、量産が前提となりますので、金型代だけで何千万円とかかり、その上で採算性を厳しく問われますから、企画が通りません。

だからこそ、単独のベンチャーとも大手企業とも違う、新しい事業主体をつくらねばと考えてきました。一企業でやり切ろうとせず、会社という枠を超えて連携することで可能になります。私がやるべきことは、そのための母体づくりだと考えています。アイデアと技術を集合させて、それをダイレクトに顧客と結びつける接点を持っているようなプラットフォームです。そこでは新たな製品やサービスをつくるだけではなく、その存在や意義を周知し、世の中にインフルエンスするメディアの役割も重視されます。事業を実現するためのあらゆる機能を集め、社会に定着させていくことが大事だからです。

フードテックブームの背景

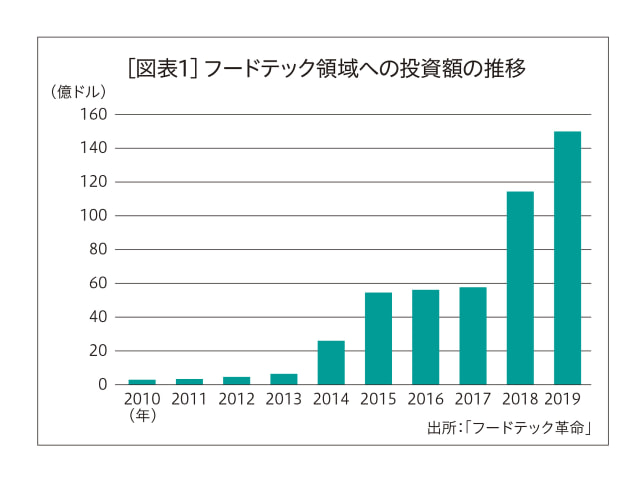

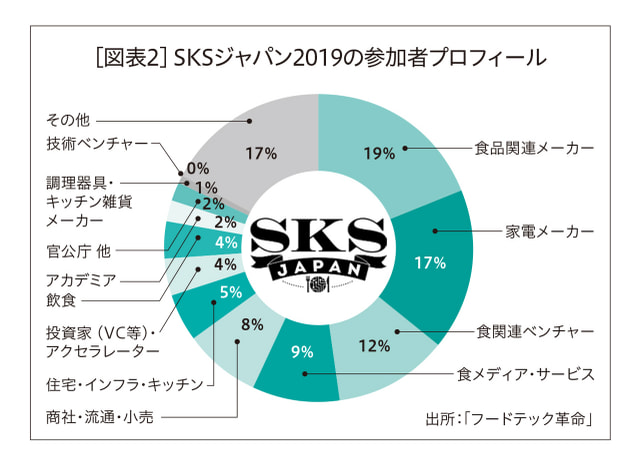

―ここ数年のフードテックの盛り上がりには、どういった要因があるのでしょうか。

田中 食への関心が高まっている背景として、2つのドライバーがあると考えています。

1つは社会的課題の解決です。食料生産に伴う地球環境の破壊をはじめとし、食にまつわる社会課題は世界的にクローズアップされています。

2017年にイタリアで開催されたフードイノベーションのカンファレンス「シーズ&チップス」では、バラク・オバマ元米国大統領が登壇しました。「世界で10億人が飢餓に苦しむ一方で、生産された食料の3分の1が捨てられている」として、「フードロスは真っ先に解決に取り組まなければいけない社会課題」と指摘しています。

「Mal Nutrition」と呼ばれる、食べすぎによる健康被害も注目されています。これは所得格差とも関係していて、収入が高い層は食べ物への意識が高く生鮮食料品を多く摂っているのに対し、低所得の人たちは生鮮食料品の料理方法を知らないことが多い。安価なパンやスナックなど糖質中心の加工食品を摂る割合が高く、それによって肥満や糖尿病の人が多くなっています。こうした課題は「フードデザート」問題とも呼ばれ、新型コロナウイルス感染拡大下では、致死率にも影響して深刻化が進んでいます。

さらに、世界の人口増加に生活水準の向上もともなって食肉需要が高まると、今の生産体制では食肉が足りなくなってしまうという「プロテインクライシス」や、食肉生産に伴う水不足「ウォータークライシス」も懸念されています。現代の工業的な食料生産は、そうした資源の限界から維持不能ではないかという不安があるわけです。こうした「地球環境を守るために、今の食生活や農業のあり方を見直そう」という動きは、特にヨーロッパで盛んです。

日本でも、フードテックを活用して社会的課題の解決を目指すチームとして、一般社団法人SPACE FOODSPHERE(スペースフードスフィア)があり、私も理事を務めています。これはJAXA宇宙イノベーションパートナーシップで2019年から取り組んできた「Space Food X」という宇宙食料マーケット創出プログラムを発展させたもの。月や火星など宇宙における長期生活を想定し、そこにおける「食」に関する課題を、宇宙と地球共通の問題であると捉え、日本発の技術や食文化でその解決を目指そうとするものです。

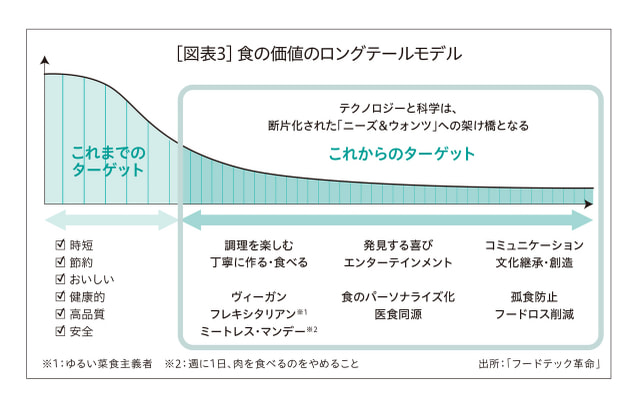

こうした社会課題の解決に向けフードテックが注目される一方で、もう1つのエンジンといえるのが、生活者のライフスタイルの変化にともなう「食の価値の再定義」です。

これまで食産業では、「安く」「手軽で」「おいしく」「健康にいい」といった方向で食品の加工や開発が進められてきました。しかし近年、そうした効率性や利便性より、むしろ「手間をかけて調理する」「家族でゆっくり時間を取って、コミュニケーションを取りながら食事する」といったことに価値を見いだそうとする動きが出てきています。とある調査では、日本の主婦の7割が「食事の支度にもっと時間をかけたい」と考えているという結果があります。また「食の重要な一面は、人と人とのコミュニケーションのツールだ」と捉える傾向があることもわかりました。日本では核家族化が進行し、単身世帯が増えて、「孤食」が問題となりましたが、新型コロナウイルスの影響もあって、友達や同僚と食事する機会も減り、自宅で独り、食事をとる人はさらに増えました。「食事を通じて人とのつながりを増やしたい」という、これまで潜在的だったニーズをテクノロジーが実現し、人々の生活を豊かにしていくことが期待されているのです[図表3]。

―食に関わる仕事をなさっている中で、生活者の意識の変化を感じられますか。

田中 これは新型コロナウイルスの感染拡大以前に始まっていたことですが、食に限らず、「モノがない時代」が終わり、「ないモノがない時代」になりました。これにより、人はモノではなくコトを求めるようになっていると感じます。『イノベーションのジレンマ』を書いたクレイトン・クリステンセン氏は「ジョブ理論」を提言しています。「人はモノではなく、お金を払ってでも得たい体験(ジョブ)を求めている」という考えです。

例えばスムージーを飲むときも、味や栄養はもちろんですが、気持ちをリフレッシュするために飲む人もいれば、スタイリッシュな自分を演出するために飲む人もいる。人がお金を払ってでも満たしたいのは物欲ではなく、抱えている課題を解決することや、生活のスタイルを変えること、ほかにはない体験を得ることへの欲求へとシフトしてきたのです。その現象の1つが、出来合いの食品を買うのではなく、自分で料理するという体験を味わう、といった流れなのです。

その一例として、パナソニックは味噌を主力製品とする食品メーカーのマルコメと共に、家庭で味噌作りを楽しめるデバイス「Ferment2.0」を開発しました。それをSXSW(サウスバイサウスウェスト)というテキサス州オースティン市で行われるカンファレンスやSNS等で発表したところ、驚くほど多くのリアクションがありました。このデバイスでは味噌を熟成させる約半年間、腐らないように味噌の温度をモニターするんですが、これまでの利便性重視の発想であれば「そんな手間をかけるぐらいなら、できた味噌を買ったほうが楽だ」と思いそうですよね。でもそうやって手間をかけて、自分の手で発酵と熟成の過程を体験したいという人たちが、相当数出てきているわけです。このように、味噌という“モノ”を買うのではなく、味噌を作るという“体験(コト)”を買うというニーズに気付き動き始めているプレーヤーも出てきています。

コロナ禍で変革を迫られる食産業

―コロナ禍で外食産業が壊滅的な打撃を受けた一方、中食を充実させたスーパーやコンビニは好調というように、食産業では業種により明暗が分かれているように感じます。このような変化の中で、どのような発想の転換が求められると思われますか。

田中 コロナ禍により、これまで外食産業が店の内部に抱えていた「場所」「シェフ」「食材」「レシピ」といったリソースがバラバラに分解(アンバンドル)しています。

レストランへの客足が激減してしまった今、シェフは店舗で働くことにこだわらず、新たな形でそのスキルを発揮し始めています。例えば、フードテック・ベンチャーのチーフ・キュリナリー・オフィサーという立場で料理の監修をしたり、SNSでファンを増やし料理やスイーツを直販する人も出てきました。このスタイルは「コネクテッド・シェフ」と呼ばれますが、日本では例えば「Mr.CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)」を開発した田村浩二シェフは、レシピをSNSで公開した上で、ネットで製品を直販しています。

企業側の動きもあります。店舗をミールキット工場に変え、冷凍技術を活用した商品をつくり、Uber Eatsのようなデリバリープレーヤーと組んで宅配サービスを始めたところも出てきました。分解してしまったリソースを、新たな発想で組み替えてビジネスとして展開できる人や企業は、コロナ禍でも売り上げを伸ばしています。

スーパーマーケット(以下、スーパー)にも、新しい動きが生まれています。2019年のスマートキッチン・サミット・ジャパンでは、カスミやマルエツ、マックスバリュ(関東)を運営するユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)の藤田元宏社長に登壇いただいたのですが、圧倒的な購買力を持ちながらも「これからの小売は変わらなければ生き残れない。ベンチャー企業とも協働し、業界の慣習をうちやぶる発想や技術を取り込んでいく必要がある」と語っていらっしゃいました。

スーパーによるコト消費へのチャレンジとしては、「スーパーを人が集う空間に変えてしまう」という考え方があります。「人の心を豊かにするスーパーをつくろう」という、「リテール・フォー・ウェルビーイング(よりよく生きるための小売業)」とでもいうべき発想です。例えば販売は店の3分の2で行い、残りの3分の1を、顧客がくつろいで滞在できるようなスペースに改装してしまう。そもそもスーパーは、1日のうち混み合っているのは昼前と夕方で、朝など多くの時間はスペースにも店員側にも余裕があります。そういった時間帯に顧客がゆっくり滞在できるように設計することで、顧客満足度を上げながら売り上げにもつながる仕掛けをつくろうという狙いです。

外食のロイヤルホールディングスの菊地唯夫会長は、「機械でできる部分は自動化を進め、スタッフは“人”ならではのサービスを提供すべき」と提言しています。人でないと提供できないサービスとは、つまり接客です。

現在、多くのスーパーでは従業員はレジでの会計や商品の棚入れといった作業に追われ、顧客に背中を向けて働いています。そうした作業こそ自動化し、接客に力を割くことで、従業員と顧客の間に会話が増えてくる。「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」という一言や、従業員へ話しかけやすい雰囲気があるだけで、他店と差別化され、ファンが増えていくでしょう。この鍵を握るのがフロントの従業員への教育です。その点で私が今、注目しているのが、アメリカで14店舗ほど展開しているP.S.K.というスーパーです。ここの従業員は、何を食べたら健康になれるかという知識や、その料理方法のノウハウを身に付けています。というのも、医師の資格を持つシェフであるシェフドクターが、薬の代わりに食べ物を活用して病気を治す方法や、心理学の講義を従業員向けに行っているのです。これにより従業員が成長し、接客が変わり、顧客との関係性が高まり、それがロイヤリティとなっているのです。

日本人はもっと自信を持っていい

―最後に、田中さんは世界から見た日本の「食」を、どう捉えていらっしゃいますか。

田中 日本人は0から1を生み出すのは苦手だといわれますが、1を10に、10を100にしていくのは得意です。ゲームでも家電でも、アメリカやヨーロッパで生まれたものを日本で改良して世界的にヒットさせた例が多数あるように、食の面でもエンジニアリング力で可能性の幅を大きく広げられることが日本の強みではないでしょうか。日本の食品メーカーが持つ高い技術と底力があれば「おいしくて、健康的で、サステイナブルな食」の次世代モデルを創り出すことができると信じています。

また、これは個人的なアイデアですが、課題を多く抱える国ならではの経験と知識を生かし、世界に発信することもできると思います。例えば、現在直面しているような孤食や介護の担い手不足といった社会課題への取り組みをソリューションに変えられれば、他国に大きなインパクトを与えつつ、世界全体を良い方向へと導いていけるでしょう。

そして何よりも日本の食の魅力は、多様性だと考えます。まず、「旬」という考え方。一年を通じて食材の種類が豊富ですが、それぞれの食材にとって一番食べ頃の季節があり、味わい方があります。山形のイタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフは、ご自身の著書である『食べもの時鑑』(フレーベル館)の中で、食材の旬の年表を公開しているのですが、月どころか週単位で、旬というものを示しています。そうした知恵の深さは、四季のある日本ならではでしょう。さらには日本は各地域に、その地域ならではの伝統的な食文化を持っている。郷土料理はもちろん、食器や包丁をはじめとする調理器具など、世界に誇れるものであふれています。

―田中さんは今後、食分野においてどのように活動を進めていくお考えですか。

田中 初めてスマートキッチン・サミット・ジャパンを開催してから3年が経ち、この12月17〜19日に4回目をオンラインで開催します。初回は「なぜフードテックが注目されているのか」「フードテックとは何か」というテーマから始めた活動ですが、今後は生活者の未来を変えていく製品やサービスの社会実装を加速することに注力していきたいと考えています。

そして、今後を担う若い世代を積極的に巻き込んでいきたいです。海外のカンファレンスでは、15歳のイタリア人が英語で堂々とプレゼンする姿なども見ました。日本の学生たちにもどんどんチャレンジしてほしいし、そのような機会を創り出していきたいとも考えています。20年9月には、日本未来科学館と共同で、小学校低学年以上を対象にした「月面開発時代の『食』について考える」というオンラインイベントを開催しました。子どもたちからたくさんの質問を頂き、彼らの未来への関心の高さは予想以上でした。また保護者の皆さんからは「未来を創り出していく取り組みを、大人が楽しそうに話す姿を見せてくれて嬉しい」というお言葉も頂戴し、子どもたちが将来に夢を持つきっかけになるような企画も今後増やしていきたいと、改めて思いました。

あと5年、10年後には、2000年代に入ってから生まれた世代が世界人口の半分になります。彼らが「未来は自分たちでつくれる」と信じ、世界に向かって羽ばたいていける土台をつくることこそが、私たち世代の役割だと思っていますし、食という領域には特に、その可能性があふれていると確信しています。