産業とのつながりが深い情報通信技術

―森川先生は情報通信の専門家でいらっしゃいます。どういった経緯で現在の専門の研究を始められたのでしょうか。

森川 私の学生時代、工学部の中でも電子情報系は花形で、「ここだったら就職先も不自由しないだろうし、いいんじゃないか」という、安易な理由で志望したというのが正直なところです。宇宙関係や物理といった分野は、就職が厳しそうだったり、天才が集まる印象を持っていたりして、消去法で決めた面もあります。大学院では画像などのメディアに関する研究をしていましたが、大学院を修了して大学に残るにあたり、学科の先生方の意向で通信に転向しました。1992年頃のことで、当時はまだ地味な研究分野でしたね。それがその後、携帯電話がアナログからデジタルに変わり、インターネットが世界中に広がって、一転して注目を浴びるようになります。ですから自分に先見の明があったというよりは、「世の中の流れに身を任せていたらこうなっていた」というのが本当のところかもしれません(笑)。

―学科の先生方が通信の重要性を認識されていたのですね。

森川 研究の最先端性というよりは、産業という面から入っていった印象ですね。その頃の通信はまだ電話が主ですが、市場として大きかったんですよ。「日本の通信産業をリードするために、通信についてわかる人間が必要だ。きみ、勉強したまえ」と言われたのです。

工学部の中でも電子系は元々産業界とのつながりが深い学科で、特に通信分野は産業に近いと思います。現在も私は学内にいるより、外で省庁や企業の人たちと会っている時間が長く、コロナ禍の前でも大学に顔を出すのは週に1、2回、授業や必要な用事があるときぐらいでした。私自身、外の世界の人たちとつながってプロジェクトを進めていくのが好きなんです。専門分野を掘り下げていくのは若い人たちに任せて、外回りを担当しています。

―現在はどういったテーマが話題ですか。

森川 大きなテーマとしては5Gです。一方で「Beyond 5G」の動きも既に始まっています。いわゆる6Gで、日本の通信産業が復活逆転できるようなゲームチェンジが起きる可能性があるということで、総務省などが10年先を見据えて動き出しています。企業の方たちとも「これから何をやっていくべきか」と、非公式に話しています。

ITとエネルギー

―今回の本誌の特集は「エネルギー」です。デジタルネットワーク社会からエネルギーを見たとき、どのような課題があるのでしょうか。

森川 近年の大きなテーマとして、情報通信技術の発達に伴うエネルギー消費の拡大があります。情報通信技術が進むとエネルギー消費は増えていきます。例えばブロックチェーンなども、本格的に展開すると膨大な電力が必要です。ビットコインなどブロックチェーン技術を使う仮想通貨では、取引データを承認して新規通貨を発行するマイニングという作業を行いますが、これには強力なコンピュータパワーが必要で、そこで大量の電力を消費します。もし仮想通貨が世界中で普及したら、そのためだけに人類の電力消費量が跳ね上がるでしょう。

インターネットのルーターや携帯電話の基地局、クラウドのデータセンターなども大量の電力を消費します。今は環境への配慮が強く求められる時代ですが、ITの進歩は残念ながら環境負荷という面からは、あまりよろしくない。もっと情報技術を環境に優しい形にしなければいけません。

一方で情報通信技術をエネルギー分野に応用することで、課題を解決していくというアプローチもあります。例えば現在の電力ネットワークで再生可能エネルギーを扱うためには、情報技術を使って電力を管理することが不可欠なんです。

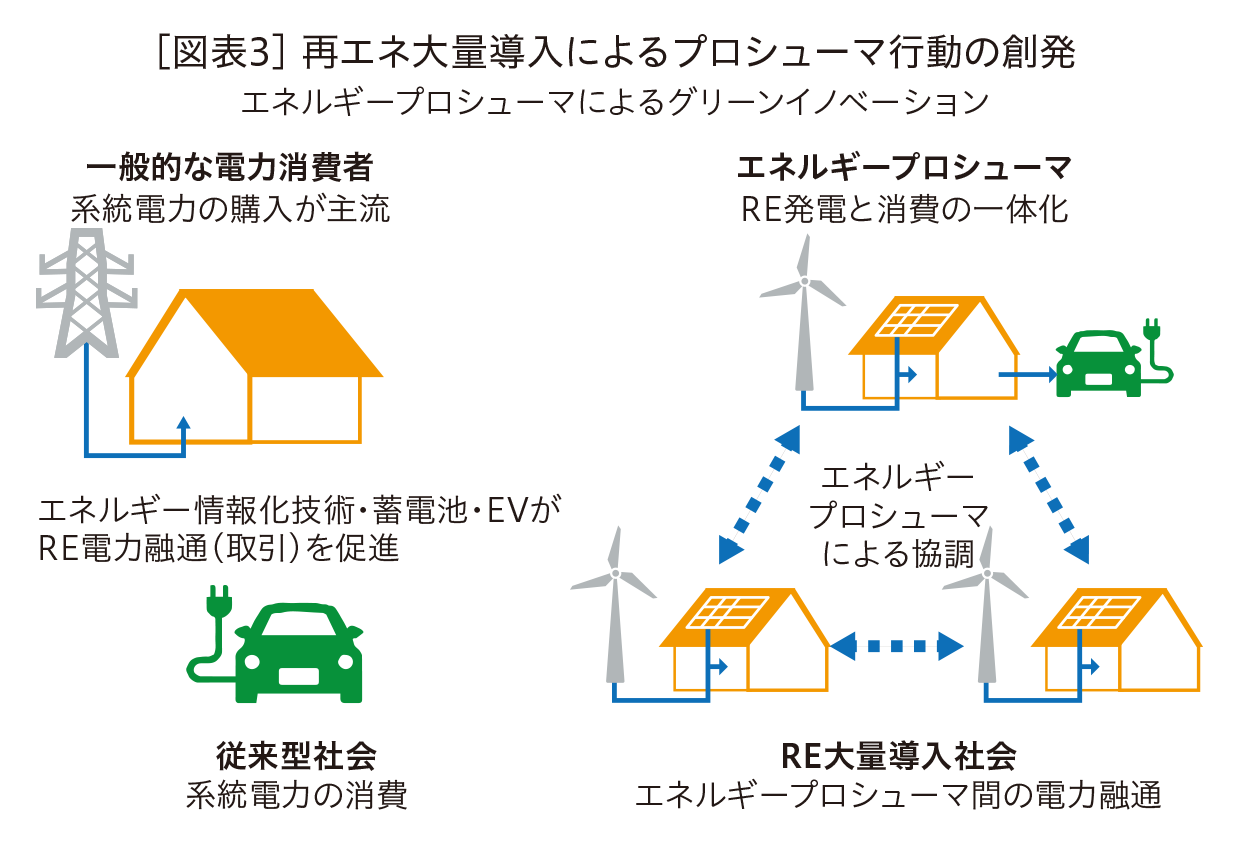

電力は貯めておくことが難しく、生産量と消費量をリアルタイムでマッチングさせなくてはいけません。これまでは電力会社が、巨大な発電所の出力を消費電力に合わせて上下させることでそれを行ってきましたが、再生可能エネルギーの場合は一基一基の出力がごく小さな発電装置が大量に存在するようになり、従来のやり方ではコントロールできないんです。各家庭の太陽光発電パネルを束ねて、VPP(バーチャルパワープラント。仮想的な発電所)として扱うといった制御が必要になってきます。今後自動車がEV化すると、それもコンセントを経由して電力ネットワークに接続され、電力を消費したり、逆に蓄電池として電力を放出したりすることになると予想されていますが、その扱いも課題です。こうした情報技術を導入した次世代の電力ネットワークは、「スマートグリッド」と呼ばれています。

もう一つ、ITとエネルギーの接点としては、電力のスマートメーターがあります。今、多くの家庭でアナログの電力計がデジタルのスマートメーターに交換され、30分ごとに電力使用量を通信で電力会社に伝えるようになっています。それによって電力の使用量そのものが、ビッグデータとして利用可能になってきたんです。

例えば再生可能エネルギーの発電量を予測する一方で、スマートメーターの情報を使って電力使用量の推移を予測することで、これまでより小さな地域内で電力の生産と消費のバランスがとれるのではないか。今の電力のネットワークは巨大発電所を中心とする一点集中型ですが、それを各家庭の太陽光発電パネルや風力発電用の風車をつないだ自律分散型ネットワークに変えていくということですね。

それが実現すれば、今のように発電所から遠く離れた消費地まで電力を運ばなくてもよくなり、伝送に伴う電力の損失も減ってきます。エリア内だけで電力の生産と供給がマッチングできれば、自然災害で送電線が切れても、広域での停電は起きなくなる。電力供給のレジリエンス(強靭性)が高まると期待されています。

そういった停電へのレジリエンスを高めるネットワークをどうやって構築するかといった問題をテーマとしているデジタル技術の研究者もいます。また、スマートメーターからより頻繁にデータを得られるようになれば、どういった制御をすべきか、を研究している先生もいます。資源エネルギー庁では、電力使用量のデータとしての価値を高めるために、スマートメーターの情報送信を現在の30分に1回から、例えば5分に1回など高頻度にできないか検討しています。そして将来的には数秒に1回というさらに高頻度なデータのやり取りが求められ、その実現には今の制御のやり方を大きく変えないといけないんです。

―電力データを利用することで、一般の人にはどんなメリットがありますか。

森川 例えばスマートメーターの情報を使って、宅配便の再配達を減らすことも可能です。家に人がいれば何かしら電力を消費するものなので、スマートメーターの電力消費の情報を使うと、家の中に人がいるかどうか、リアルタイムでわかるわけです。宅配便の会社がそのデータを共有できれば、留守宅に宅配便を届けるという無駄をなくすことができます。ただこれについては一般の人の側に、「自分の家が留守かどうか、知られたくない」という問題があるので、きちんと管理していくことが必要です。

また同じ情報を使って、「災害時にどの家に人が取り残されているのか」といったこともわかります。ほかにもいろいろなサービスが考えられるでしょう。

電力使用量のデータはこれまで法律によって電力会社以外への提供が禁じられていましたが、現在「顧客の同意が得られれば」という条件付きで、外部への提供を認める法改正がなされています。

電力データを社会課題の解決や新たなビジネスに結びつけようということで、2018年には「グリッドデータバンク・ラボ」という組織も設立されました。ここでは電力会社などが出資し、現時点で百数十の企業や団体が会員となり、データや知見を持ち寄って、新ビジネス創出に向けた検討を行っています。

技術をどうビジネスに結びつけるか

―日本は新しいビジネスを興す動きが活発でないと指摘されますが、新ビジネスを生み出すためのポイントは、どこにあるのでしょうか。

森川 一言で言えば「気づき」ですね。経営学者のピーター・ドラッカーが「素晴らしいイノベーションとは、『なぜ今まで気がつかなかったんだろう』と言われること」と語っています。エネルギーだけでなく、デジタル技術全般でもそうですが、「この技術がこういうことに役に立つ」というのは一つの発見で、誰かに言われるまでなかなか気がつかないものです。私自身、最初に「電力消費の情報を使えば家が留守かどうかわかる」と言われるまでは、そんなことが可能になるとはまったく気づいていなくて、言われて初めて「なるほど!」と思いました。デジタル技術で成功したサービスも、「あ、言われてみれば……なるほど!」と感じるものが多いんです。

世の中には「ここがこうなったら便利なのに」という隠れたニーズがたくさんあるはず。でもずっとアナログでやってきて、ルーティンワークになっていると、それが当たり前になってしまっている。「これをデジタル化すれば効率が上がる」ということに、なかなか気がつかないんですね。

―どうすれば、それに気づく視点を養えるのでしょうか。

森川 一つには多様性が重要になります。たくさん人が集まっていても似たような人ばかりだと、視点がみな同じで、1人が気がつかないことには他の人も気づかない。ところがいろいろなバックグラウンドを持った人が集まると、物の見方がそれぞれ違うので、「なんでこうなってるの?」と素朴な疑問を抱く人が出てくる。それが「気づく」ということです。

私はよく講演で、イギリスのフィンテックベンチャーのタンデムという会社が行った「もしイギリスのパブが銀行のようなサービスをやったら」という実験を記録したビデオを流します。

このパブではお客が入ってきても、すぐには注文できないんです。まず「番号札を取ってください」と言われて、待たなくてはならない。札を取って待っていると順番が来て、窓口に呼び出される。お客が窓口の女性に、「コーヒーが欲しい」と言うと、女性は「お待ちください。コーヒーの担当者を呼んできます」と言っていなくなってしまう。また待たされ、その間にアンケート用紙を渡されて、アンケートを書かされる。やっとコーヒーの担当者が出てきたと思ったら、コーヒーを出す前に「手数料が必要だ」という説明を始める。さすがにお客が怒り出してしまう─というようなビデオです。

そうやって見せられると、誰もが「ああ、ここをもっとこうしたらいいのに」と気づくわけですが、指摘されるまでは、そこに問題があるということになかなか気がつかない。そういうものなんですね。

もう一つ言えるのは、「気づきが起きるのは現場である」ということです。

作業着で有名なワークマンでは、エクセルを社員の必須スキルにしています。なぜかというと、「エクセルを扱うことで『相関』という感覚を学べるから」というのが理由です。相関というのは、「○○と××には関係がある」というものです。

レジを打つ方々に相関の感覚があると、例えば「雨の日にはこの商品が売れるようだ」と気づきます。現場の人のそういう感覚が大切なんです。課題があるのは現場ですから。

―日本のテクノロジー主導型の大企業は、技術力は高いのに、それを製品やサービスに結びつけるところが弱い印象があります。

森川 おっしゃるとおりです。日本の技術ドリブンな大企業では、社内でも「技術屋が偉い」という雰囲気が今もあります。技術を開発する人が偉くて、それを製品やサービスにする人は埋もれてしまっている。結果として技術をサービスに結びつける力が弱くなっている。

テクノロジーだけでは競争に勝てません。だからこそ、マーケティングやデザイン思考といった分野をもっと意識する必要があると思っています。

私がそう言うと皆さん「そうですよね」と反応します。でも頭で理解しただけではだめで、実践するためには組織そのものから変えなくてはならない。例えば開発の人をマーケティング部門に異動させたり、人事体制から手をつけないと、組織全体の風土を変えていくのは難しいでしょう。

以前、グーグルのカスタマーサクセス(顧客担当)のチームリーダーをしていた女性が、自身のチームメンバーの採用基準について、「技術に疎い人を採る」と明言していたことがありました。

グーグルという会社は天才的な技術者の集団です。でもそういう人たちだけでは、顧客に共感することが難しい。だからあえて技術に疎い人をチームに入れて、顧客に寄り添っていくということなのです。そういう発想が素晴らしいと思います。

私が感心したのは、グーグルのような技術ドリブンの会社で、技術者と技術に疎い人たちが組んで、チームとして機能していたということ。それはお互いに敬い合い、対話していたから可能であって、普通はなかなかできないことなんです。

―日本の会社は完璧主義で、「まず製品やサービスを世の中に出して、顧客のフィードバックを受けて、走りながらよくしていく」というやり方が苦手だとも言われていますね。

森川 そういう面はありますね。日本企業はもっとフットワークの軽さを意識したほうがいい。まず走ってみることで、いろいろなことがわかってくるので、問題がわかったら軌道修正すればいいんです。

大きな会社でデジタルをやっているのは新規事業系の部署が多いのですが、新規事業を進めるときは、完璧を目指してはいけません。たとえ失敗しても「よくやった!」とほめてやらないといけない。失敗を叱っていたら、みんな失敗を恐れて何もやらなくなってしまう。

日本企業もそういうことが問題だと認識はし始めていますね。ただ、「変えなくては」とは思っても、巨体なのでなかなか変えられない。とはいえ「なんとかしなくては」という危機感は出てきていると思います。

―固すぎる企業風土を変えていくためには、どうすればいいですか。

森川 「これが最適だ」という正解はありません。ただ「揺らすことが大事」とは言えます。「どんどん新しいことをやる」ということですね。

人事制度なども、固定せずに頻繁に変えたほうがいいと思っています。制度を固定すると組織も固まってしまう。人事制度をどんどん変えるようにすると、部下が直属の上司の言うことをあまり気にしなくなってきます。「上司なんかどうせすぐ変わるんだ」と思うわけです。そして「おれは上司に気に入られるためではなくて、会社のため、社会のために頑張るぞ」と考えるようになる。社内の階級にとらわれなくなっていくんですね。ですから、いろいろなやり方を試してみるのがいいのではないでしょうか。

日本でもそういう企業はあります。例えばリクルートなどは、KPI(Key Performance Indicator。目標の達成度を測るための指標)を頻繁に変えているといいます。意図的にそうしているんですね。そういう戦略が会社を柔らかくするんです。

日本の大学のリソース配分の偏り

―産学連携についてはどうお考えですか。

森川 産学連携はもちろん重要です。ただ現状では日本の大学は、権限やリソースがプロフェッサーに集中しすぎていて、それが連携の障害になっていると感じます。大学もプロフェッサーも大学の研究室のテクノロジーも、すべてツールと見なして、それを外部のリソースと結びつけて付加価値を生み出す人が必要ですね。

今はプロフェッサーが偉すぎて、本人が自分からその気にならない限り、連携など何もできない状態です。そこから「こことここを組み合わせてこれを作ろう」という動きがもっと気軽にできるようになれば、産学連携も今より盛んになるはずです。

欧米はそういう点でだいぶ先を行っています。MIT(マサチューセッツ工科大学)と東工大(東京工業大学)は学部生や大学院生、教授などの規模がほぼ同じくらいで、それぞれ4,000人、6,000人、1,000人ほどのサイズです。一方、ディレクターやお金集めをするスタッフの数を比べると、東工大が600~700人なのに対し、MITは約1万人もいるのです。リソースの配分がまったく違います。

研究者とともに研究活動の企画・マネジメントや、研究成果の活用を助ける人をリサーチ・アドミニストレーター(University Research Administrator。URA)と呼びますが、日本の大学ではURAは教授の下働きという感覚です。それがよくないですね。アメリカの大学ではディレクターの下にプロフェッサーがいます。ツールをつくる人だけでなく、ツールを組み合わせ、結びつけるポジションが大切なんです。日本では、そのような能力まで有する万能なプロフェッサーが求められてしまっているのですが、なかなかできるものではありません。

私は産学連携においては、企業側は自ら研究するというより、研究というピースを組み合わせるディレクターになるべきだと思っています。大学にはそういう人材が欠けていますから。

プロフェッサーについては、自分の専門分野だけに詳しいのではなく、より幅広い知識をお持ちの先生、懐の深い先生が増えてほしいですね。

―大学の先生に話を伺うと、皆さん「研究以外の業務で忙しい」とおっしゃいます。

森川 事務をやる人材がいないから、研究者が自分の仕事に専念できないんです。それも結局はリソース配分に行き着く問題です。

日本ではいろいろなところで同じ問題があります。例えば通信の分野では、技術の国際標準化がとても大きな意味を持っています。そのために国際会議を行うわけですが、日本から会議に出ている人は、朝から晩まで会議に出ているだけ。他方、欧米では会議に出ず、ランチとディナーとバンケットにだけ顔を出して、そこで大きな声で自分の立場を訴えている人たちが大勢います。そして大まかな方針はむしろ会議ではなく、そういった場で決まってしまうことも多い。

欧米の企業は「うちの会社はこれをやりたい。そのためにはこいつを巻き込んで、あいつを説得して」とターゲットを定めて説得工作をしています。日本のプロフェッサーに同じことを「やれ」と言っても無理です。中にはできる人もいるかもしれませんが、ごく少数でしょう。そういうことが得意な人も必要で、そこにもリソースを配分する必要があります。一見すると無駄と思われるところに、もっとお金をつけないと。欧米企業が産学連携の際にどのようにリソースを投入しているのか、日本も注意してチェックしたほうがいいと思いますね。

日本では研究費は研究者の既得権益っぽくなっています。新事業のための助成金をもらうのに研究歴を書かせたりしていますが、事業開発している人に研究歴なんてなくていいはずでしょう。

科研費(科学研究費助成事業)のプロジェクトでも、研究だけに予算がついて、その周辺の人件費はなかなか予算計上されません。そのため、日本は機材を購入する資金は案外、潤沢です。例えば、日本の病院にはCTやMRIといった先端機器がたくさんあるのも同じ文脈です。そこに相対的に多くのリソースが配分されているからです。しかし周辺の人材へのリソース配分は少ない。

アメリカは機械ではなく人件費に予算をかけています。おかげで日本では研究者が自分でやっている事務仕事も、それ専門の人がやってくれる。本来、そこまで研究費でカバーすべきなんです。

毎年3月にアメリカのオースティンで開催される「サウス・バイ・サウスウエスト(South by Southwest。SXSW)は、元は音楽祭から始まって、今では新興の技術系企業のデモンストレーションの場になっています。昨年はコロナで中止になってしまいましたが、あれを企画した人はすごいと思いますね。そういう企画のプロ、豊富な人脈を使って巨大なプロジェクトをまとめ上げていくプロが、たくさんいるのがアメリカです。日本でも広告代理店やリクルートにはそういう人がいるかもしれないけれども、学術の世界には残念ながら少ない。

デジタル技術を津々浦々に

―今後はどんな活動を中心にされるご予定でしょうか。

森川 新しい世代のデジタル技術の開発とともに、私が力を入れているのが、デジタルの普及活動です。「デジタルを社会の隅々まで展開していこう」ということで、全国各地の経済団体や自治体、地方銀行などを回って、「デジタル化を進めていきましょう。やってみたら簡単ですから」と言っています。

地方でも5年ほど前に比べて、デジタル化への意識は高まっています。背景にあるのは人口減少、とりわけ労働人口の減少ですね。働き手がいなくなってきて、それをデジタルで補えないかということで、中小企業でも関心を持つ経営者が、ここにきて一気に増えてきた印象があります。

地方の現場へのデジタル技術の普及という意味で大きな成功を収めているのが、ドコモ社内の「アグリガール」というプロジェクトチームです。

アグリガールというのはドコモの法人営業部門でJAグループの担当だった女性社員2人が立ち上げた組織横断型のプロジェクトで、会社の公認もないままスタートし、農家に出かけていって、タブレットなど使ったこともない人たちに呼びかけて、一緒に泥だらけになりながら、ドコモや協力企業のICTソリューションを農業の現場に導入していきました。

今では50億円程度の市場をゼロから創り上げています。一橋大学の野中郁次郎先生なども、「これこそまさにイノベーション」と高く評価されていて、先生の近著『共感経営』などでもアグリガールの取り組みが紹介されています。

このアグリガールはその後、広く地域の課題解決を目指す「IoTデザインガール」に発展します。さらにその活動に着目した総務省と連携して、「地域IoT官民ネット」のプロジェクトの一つとして、企業や団体の枠を超え、日本でIoTの普及促進に取組む女性を育成する取り組み「IoTデザインガールプロジェクト(2020年からは5G・IoTデザインガール)」も始まりました。実は私もこのプロジェクトに関わっているんです。

デザインガールは1社1人で50人ほどの集まりで、IoTの普及を目指すものではありますが、今までデジタルとは縁遠かった方々に集まっていただき、各地で活動しています。

例えば鹿児島県では、経済団体が全面的にサポートしてくれています。参加している市役所に勤務する女性は「高齢化と過疎化でお先真っ暗と思っていましたが、『私たちでも何かできるかもしれない。今まで私たちは何も考えてこなかったんだ』と気づきました」と話されていました。

私は日本全国にデジタルを普及させて、日本にもう一度元気になってほしいと思っています。

日本の県別の総生産を見ると、鳥取県が最下位ですが、それでも東南アジアの富裕国であるブルネイと同じぐらいの規模。岩手県の海沿いにある大槌町という町だけでもトンガ王国ぐらいあって、世界にはそれよりGDPが低い国が10カ国ぐらいあります。村レベルでもミクロネシア連邦やパラオと同じくらいだったりして、そういう意味では、日本はまだまだすごい国なんです。

そんな日本の地方で今、人口減少が起きているわけですが、それに対してデジタルでカバーするツールはいろいろとあるはずです。今のところはまだまだ十分ではありませんが、私は「デジタルテクノロジーを活用すれば、人口が減っても経済成長するやり方があるんじゃないか」と思っています。

日本の地方には大きなポテンシャルがあります。ただみんなそれに気がついていないだけ。やはり一番大切なのは「気づくこと」ではないでしょうか。