―コロナ禍で経済活動が止まり、エネルギーを使わなくなったと言われています。

伊坪 2020年にCO2の排出量がどう変わったのかについては、もう論文が出ています。それによると、まず中国が減り、そのあとアメリカとヨーロッパがロックダウンをした結果、3月から5月にかけてCO2が約2割削減されました。その後また前年と同様に戻ってきて、1年間では約4%削減という結果になりました。

4%に対する解釈はいろいろありますが、改めて感じたのは1.5℃目標(1)の達成の大変さです。2050年にCO2排出量をゼロにするには、年間約7.5%の削減が必要です。今回、これだけ移動が制限され、働き方も変わり、社会構造やビジネスのあり方が変わったのに、それでも4%程度の削減にしかなりませんでした。これから毎年、この1年以上のスピードで減らさないと目標は達成できない。人の移動制限だけでは難しいことは見えてきたと思います。

一方、「4%減らすという経験を得た」とポジティブに見ることもできます。これまでは削減のアイデアや方向性を見いだせずに、ずるずる先送りとなり、世界のCO2排出量は増加し続けていたわけです。ところが無理やりでも4%削減に転じることができた。今度はこれを高めるアプローチで実現していけばいいじゃないかと。

政府は政策を脱炭素に大きく舵を切って、水素や再生エネルギーなどの技術開発への投資を促しています。企業もDX(デジタルトランスフォーメーション)と併せて環境をベースにしたトランスフォーメーションをやっていますし、そういった企業にお金が集まるようにESG投資(2)も活発になりつつあります。不連続な形での変化を継続的に起こしていくことができれば可能性としてゼロではないと思います。

―不連続の変化とは、例えばどのようなことが考えられますか。

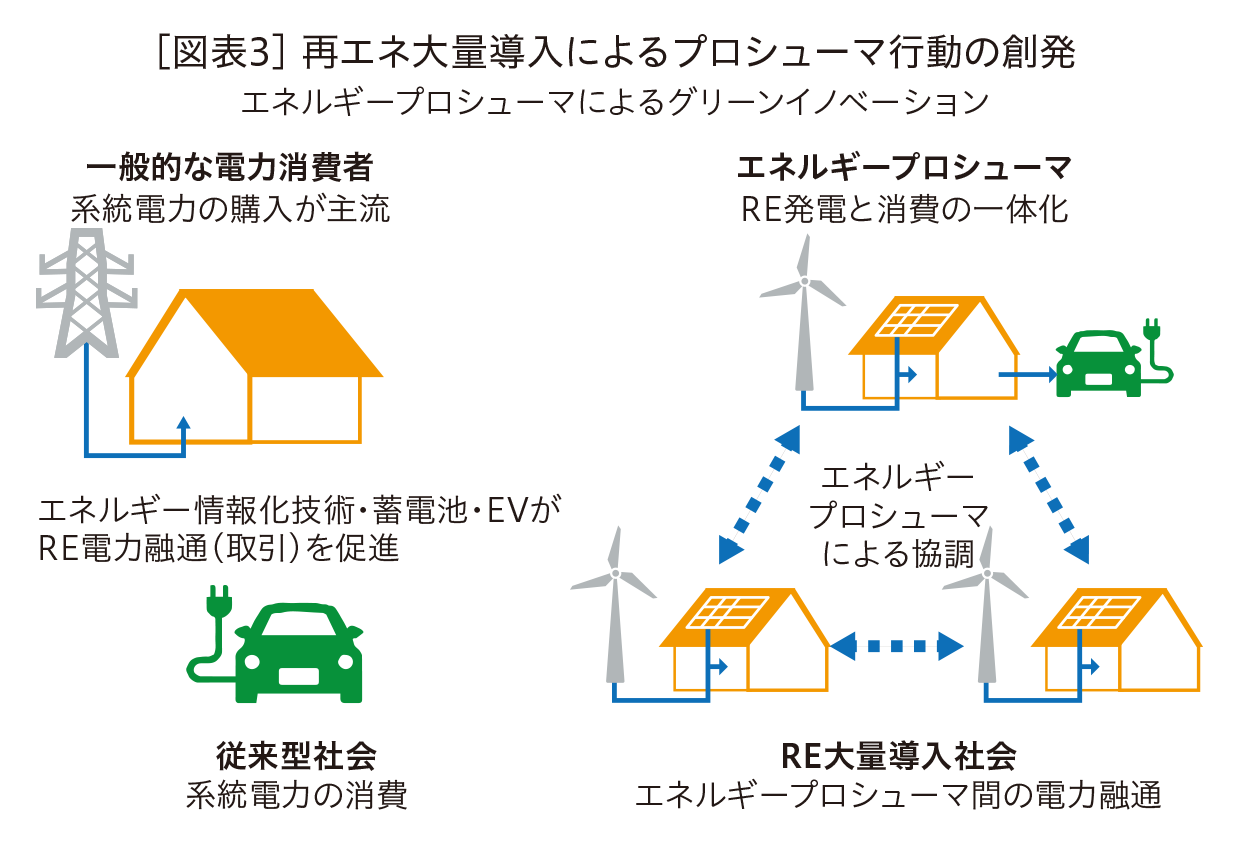

伊坪 技術改善の延長だけで、大きな削減は見込みにくい。あらゆるところで抜本的にシステムを変える必要があります。例えば働き方改革で、テレワークを一気に導入しましょうというのもその一つです。ほかにも身近なところでは、サブスクリプションを導入してモノをシェアしましょうとか、電子商取引を普及させるのも一つの方向です。エネルギーだったら、ゼロエミッション(3)で水素の利用を促す方法もある。それぞれの分野において、これまでと異なる脱炭素の思想や技術を導入し、チェンジさせていくことが大切です。

もう一つ例を挙げると、最近だと、DAC(Direct Air Capture)、つまり大気中の空気を取り込んでCO2と他のものに分け、CO2を別の化学物質に変えたり、地中に埋めたりという技術が注目されています。こうした技術に取り組んでいるのは、多くがスタートアップ企業です。技術開発には初期投資が必要なので、社会がそれをサポートし、プロモーションして一気に導入を進めるといったことが、世界ではいろいろな形で起きています。

日本のスタートアップも、研究を通じて技術やアイデアのタネは持っているんですよ。ただ、それを実装したり、生み出したものを育成したりする機運をいかに高めていくかが課題です。

「社会貢献」から「ビジネスに有利」と企業の意識が変化

―移動を制限してエネルギー消費を抑えても、家にこもって家電製品を使っていれば電力を消費します。どちらが環境負荷は低いのか、素人にはわかりません。そういった問題を考えるときに役立つのがLCA(Life Cycle Assessment)だと理解しています。先生はそもそもどのようなきっかけでLCAの研究を始められたのでしょうか。

伊坪 私の恩師は、この春から東京都立大学の理事長を務める山本良一先生(東京大学名誉教授)です。山本先生は元々物理が専門で、「これからは環境が大事だ」とエコマテリアル(環境に配慮した材料)の研究を始めました。その研究室に私がちょうど修士課程で入りまして、リサイクルできる複合材料の研究をすることになりました。例えば鉄筋コンクリートは鉄とコンクリートの複合材料です。異なる素材を使っているのでまとめてのリサイクルが難しい。一方、単一の素材で強度のあるものとそれを固めるものの複合材料をつくれたら、溶かすと一緒になるからリサイクルも簡単です。

ところが、研究するうちに、単一素材の複合材料が本当に環境負荷削減に貢献するのか、疑問が出てきました。確かにリサイクルはできるのですが、それをつくるためには例えば長時間の加熱が必要になったりして、環境負荷が全体で増えている可能性があるわけです。それを手計算で検証したのが、そもそものきっかけです。

その後に博士課程に進んで、山本先生にLCAの研究を勧められました。修士課程では1つの材料を対象にしていましたが、やるなら自分の研究成果を広く使ってもらえるような研究をしたい。そう考えていたときに、ヨーロッパで「Eco-indicator95」というLCAの評価手法が出てきて話題になり、その日本版の開発を博士論文のテーマにしました。

以降で大きな契機になったのは、1998年から始まった経済産業省のLCAプロジェクトです。これも山本先生から命じられて、5年間、幹事的な役割を担当させていただきました。要は国の予算でLCAの評価手法をつくったのですが、いろいろな企業がこの評価手法を使って得られた結果を発表するようになって、バーチャルなコンソーシアムが出来上がった。おかげで産業界とのネットワーク構築がうまくできるようになりました。

―約20年前のお話ですね。当時の企業の環境意識はどうだったのでしょうか。

伊坪 LCAを行う企業は、社会問題や環境問題の解決に寄与したいとか、グローバル企業や業界のリーダーとしての役割、責任を果たさなければいけないという発想が中心だったと思います。

ただ、今のように環境性能がビジネスにつながるという発想を持つ企業もいましたよ。CO2削減につながるとか、リサイクルできる、化学物質削減に貢献できる、といった新しい製品やサービスを海外に発信するときに、LCAを行って、その評価結果をもってアピールするのです。例えばトヨタがそうですよね。プリウスに乗ることが本当に環境負荷削減になるのかをLCAで評価して、結果をホームページに掲載し、さらにほかの車種についても展開していく。当時からそういう動きはありました。

環境マネジメントシステムの構築にLCAは不可欠

―LCAの評価手法には、国際的な基準があるのでしょうか。

伊坪 骨子としてあるのがISO14040です。まず全体像をお話しすると、ISO14001は、現在、日本でも約2万の事業者が登録をしている環境マネジメントシステムです。これを取得した事業者はPDCAサイクルを継続的に回して改善をしていくのですが、環境マネジメントを行うために求められるのがISO14000シリーズ。具体的にはエコマークのような環境ラベルはISO14020で、企業の環境パフォーマンスを評価するのはISO14030です。

そのほか、環境マネジメントシステムの構築には、企業が提供するサービスや製品が環境負荷の削減にどれくらい貢献しているかといったことも評価しないといけません。その評価ツールとして認識されているのがLCAであり、「LCAをやるときはこういう部分を必ず守ってください」というルールがISO14040になっています。

ただ、ISO14040はガイドラインなので、それだけでは使えません。仮にパソコンのLCAをやるとしましょう。パソコンには鉄やガラス、プラスチック、さらに希少金属、半導体などを使いますよね。それらをつくるときにどれだけ環境負荷がかかるのかというデータがないと、LCAの評価はできない。実際にやるときには、あそこの機関が出しているデータベースを使おうとか、ここの研究所がつくった評価手法を使おうという話になるわけです。

そうしたデータや評価手法に、今のところ国際規格はありません。データは生き物で、例えば電力のCO2排出量は、昨年と今年で違います。とりあえずあるデータベースを使って評価するのですが、データベースはいろいろな人がつくっていて、データベース間でも違いがある。評価手法も同様で、いろいろな研究所や大学がつくっています。さまざまなデータベースや評価手法がある中、それぞれ比較しながら「この製品の評価ルールを決めるときには、このデータを使いましょう」と、まさに取捨選択が行われている状況です。

―伊坪先生がつくった評価手法もさまざまな企業で使われていると思いますが、印象に残っている事例はありますか。

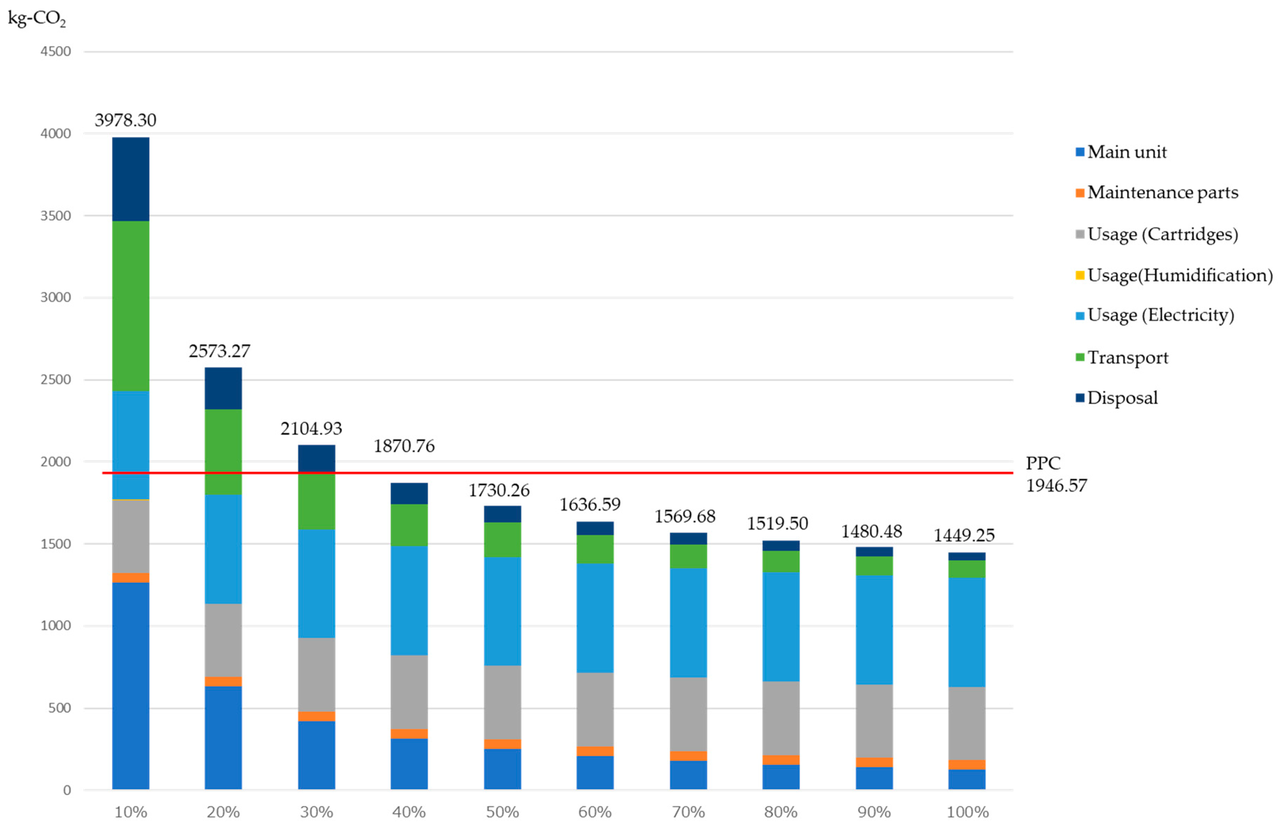

伊坪 私たちがつくった評価手法は、いま約500の評価事例があります。印象深い事例は、東芝ですね。東芝は総合電機メーカーとして数多くの製品をつくっています。そのすべての製品評価に、私たちがつくった評価手法が採用されました。

実は東芝は、製品の環境効率を示す「ファクターT」という独自の指標を持っています。ファクターTは、分母が環境性能で、分子が総合性能です。こういう指標があると、デカップリングといって性能を上げながら環境負荷を下げていく際にわかりやすい。その分母に私たちの評価手法が使われています。

面白いのは、その指標を使って人事査定までするところ。このエレベータは以前と比べてファクターTが何倍になった、この家電はそんなに伸びていない、というように分析して、事業部のボーナスを決めたりする。これはLCAの活用事例として先進的だと感じました。

富士フイルムは全社製品に対してウォーターフットプリントを実施していますし、積水化学は生物多様性への影響評価を毎年検証しています。凸版印刷は、気候変動や土地利用、資源消費などを統合した分析を展開しています。これらの経営に、私たちが作った方法やデータベースが活用されているのは、さらに研究を進める上で励みになっています。

企業に求められるのはLCAを根拠にした情報発信

―LCA的な視点を情報発信に使うことは可能でしょうか。

伊坪 はい。既にいろいろな形で使われています。先ほどのトヨタの話もそうですが、消費者へのアピールだけではありません。企業が自社の環境負荷削減の貢献を定量的に測って社会に発信すれば、ESG投資をする機関の目に留まって指定銘柄になるかもしれません。ESG投資はいま注目度が高いので、評価結果を前向きに発信する企業は増えています。

あと、CDP(Carbon Disclosure Project)に回答する企業も増えていて、現状、日本企業は500社以上が参加しています。CDPは、企業が二酸化炭素削減のために行っている活動を毎年報告して、それにランクを付ける国際イニシアチブです。ランクは世界の投資機関に報告されるので、投資機関が指定銘柄に選べば、この企業をサポートしていこうという話になる。

CDPで高評価を取るのは、けっこう難易度が高いんですよ。まずCO2をトータルにライフサイクルでわかっていなくてはいけませんが、それがあって初めてDです。その後に、例えばサプライヤーを巻き込んでいるかとか、きちんと戦略を組んでいるか、実際に活動を行って、業界全体のリーダーシップをとっているかといった項目を満たしていれば、ランクが上がっていく仕組みです。この評価のベースになっているのがLCAです。

LCAの評価結果を自社で公開するにしても、CDPのような国際イニシアチブを活用するにしても、定量的な情報開示はサステナブル経営に必要不可欠という認識は着実に広まっていると思います。

―海外の企業は、うまく情報発信している印象があります。

伊坪 特にテック系は進んでいますよね。GAFAのうち、グーグル、アップル、フェイスブックは2030年のカーボンニュートラル実現を宣言しています。実をいうとテック系でもネット企業は、自分たちの活動のCO2排出量は少ないんです。サーバを冷やすのに電力が必要ですが、製造業に比べるとエネルギーの消費はそこまで大きくない。アップルはメーカーですが、スマホの材料や部品をつくる、あるいはそれを組み立てるプロセスはほかの企業がやるので、アップル自体はそれほどCO2を排出していません。

そういったことはアップル自身もわかっています。それでもカーボンニュートラルの目標を立てることに大きな意味があるのは、サプライチェーン、つまり原材料の生産から製品を使って捨てるところまで、アップルに関わる環境負荷はすべてゼロにすると宣言しているからです。

当然、日本企業も影響を受けます。いまiPhoneの約3分の1の部品は日本企業がつくっているといわれています。だから日本のサプライヤーも、アップルの部品を再生エネルギーでつくって、「CO2ゼロですよ」という証明付きで販売しなければいけなくなる。今はあくまでもアップルのお願い事項ですが、サプライヤーとして選ばれるために必要な条件になってくるので、取り組むことが自社の利益になります。

テック企業はそういったことを具体的なアクションとして始めています。GAFA以外では、マイクロソフトも2030年までにサプライヤーも含めた形の環境負荷ゼロを宣言していて、サプライヤーにCO2の情報を出せと要求しています。こういった取り組みを支えているのはLCAなわけです。

ちなみにGAFAのうちアマゾンだけは、2030年ではなく2040年にゼロにするといっています。ほかのテック企業と違って自動車による配送があるから、壁が高いのです。ただ、そのぶん実現したときのインパクトは大きい。配送に使う自動車はすべて電気自動車に替えていくという話になるので、自動車産業にも大きな変革を促すことになる。それを見越して、テック産業が事業拡大をして自動車業界に参画を始めています。

既存の自動車メーカーが、そういったものとどう関係を構築していくのかは微妙なところでしょうね。これまでトヨタをトップとして部品メーカーがつらなるピラミッド型の構造で日本の自動車産業を支えてきましたが、これがそのままいけるのかどうか。そこにテック系のプラットフォーマーが入ってくることによって、構造は大きく変わる可能性があります。

話が少々広がってしまいましたが、GAFAの動きを見ると、世界に限らず日本でも、LCAを一つの科学的根拠となる資料としてコミュニケーションする時代になることがわかります。私たちのように情報基盤を出す側も、そういった社会ニーズに対応するために研究水準を高めていく必要があるでしょう。

環境技術をベースに情報発信力を高める

―日本企業は真面目にCO2排出量削減に取り組んできたと思いますが、世界ではそう見られていない部分があります。この先、日本は世界に向けてどのようなコミュニケーションをとっていけばいいでしょうか。

伊坪 どの部分で強みを出すかでしょうね。ヨーロッパは制度で強みを出します。例えばISOなど国際的な規格づくりの中でリーダーシップを発揮しようということで、そこに影響力のある人をあて、世界に発信する。最近も「サーキュラーエコノミーのルールづくりをしよう」とか、「国境炭素税をかけてEU域内の企業を守りましょう」と言ってイニシアチブを取ろうとしている。それがヨーロッパのスタイルです。

一方、アメリカはビジネスベースです。先ほどのテック産業がサプライチェーンに働きかけたり、ビジネス主体でサステナビリティ・コンソーシアムをつくってビジョンを発信したりしています。

では日本はどういうアプローチがいいのかというと、やはり技術ベースになると思います。スケール感が少し違う話ですが、ハンダに使われる鉛に有害性があるので、ヨーロッパが鉛のハンダを禁止する制度をつくったことがありました。そうなるとメーカーは困ってしまいますが、日本の企業は代替として銀を使ったハンダを開発しました。鉛と銀ではどちらの環境負荷が大きいのかというLCAの評価で私もこの問題に関わったのですが、回収と再生を行うことで銀に優位性が認められて、結局、鉛フリーのハンダが普及しました。

このとき感じたのは、環境問題の解決には国際連携が必要であり、日本は技術で先行することによって、その中でプレゼンスを高められるということ。鉛フリーのハンダも、日本企業が先行して開発したことで、世界的なシェアを取ることができました。ルールづくりではヨーロッパになかなか勝てないし、ビジネスモデルづくりもアメリカほど得意ではない。やはり技術を前面に出すアプローチが合っていると思います。

―技術そのものは優れていても、その発信がまた課題です。例えば自動車も世界ではハイブリッドではなく、EV化が当たり前になりつつあります。

伊坪 LCAでEVとハイブリッドを比較すると、実はそれほど変わりません。EVは燃料を燃やさないので使用時にはCO2の排出がありませんが、発電の際にCO2が出る。一方、ハイブリッドは燃料の使用量を3〜4割削減します。ライフサイクルのCO2排出量はほぼ同じで、トヨタもそういった情報は発信しています。しかし、そういった情報がなかなかシェアされずに、ハイブリッドはエコカーではないという制度設計がされてしまう。

中でも米国・カリフォルニア州は環境先進的で、自動車にCO2排出のキャップをかけています。トヨタのハイブリッドはガソリンを使うからクリーンではないという位置付けになっていて、そうした自動車を多く販売する会社はお金を払う規則になっている。この制度の中で、唯一得をしたメーカーがテスラです。テスラはEVしか売らないから排出枠が余っていて、それをほかの自動車メーカーに売って、日本円にして何百億円も儲けました。テスラは中国の工場が稼働するまで厳しい状況でしたが、この利益のおかげで耐えることができ、その後一気に伸びました。CO2排出のキャップはヨーロッパでも今年から始まるので、同じような状況が起きるかもしれません。

環境技術は制度の影響が大きい。そこでハンデを負わないためには、技術をベースにしつつも、科学の情報を伝えるコミュニケーションや、それを制度に反映していくネゴシエーションを担える人材を育成しなくてはいけません。そこは企業だけでなく、国の支援も必要です。

LCAが抱える課題―データの更新性

―情報発信するときLCAは効果的なツールになると思いますが、LCAそのものに課題はありますか。

伊坪 決定的に弱いと思うのは更新性です。例えば日本政府は日本全体のCO2排出量を毎年報告していますが、最新の確定値は2018年で2年以上のギャップがあるわけです(4)。

冒頭に2020年の世界のCO2排出量が4%減ったという論文を紹介しましたが、あれはLCAではなく、推計による研究成果です。例えば人の移動データから交通はこのように使われただろうとか、フィンテックの購買データから、消費がこうなったから電力はこうなるだろうと、AIを使ってCO2排出量を日ごとに推測しています。

LCAは推計ではなく統計をベースに計算するのですが、肝心の統計の更新が遅い。中には月報で出る統計もありますが、いま日本で使われている産業連関表は、なんと5年おき。そうすると5年前のデータでLCAの評価をしなくてはなりません。日々大きく変化している社会の中で、5年前のデータを使って本当のところがわかるのかというと、疑問ですよね。

日本だけの話ではありません。LCAはグローバルで、資源をどこから持ってくるか、つくったものはどこで使われるか、といったことも計算しますから、各国の統計が必要です。ところが先進国でさえもデータの更新が遅く、途上国に至ってはデータすらない国もあります。それでライフサイクルを見るのは、なかなか難しい。

今も推定や将来のシナリオも含めながら研究論文をつくることは可能ですよ。しかし、消費者が「自分が購入したチョコレートのライフサイクルCO2を知りたい」「このチョコはフェアトレードのカカオを使っているけど、CO2はどれくらい違うのか」と考えたときに、その利用に堪えられるレベルではないのです。

早くそこに追いつきたいですが、これからさらにLCAに要求される精度は上がっていきます。なぜなら、CO2にお金が絡んでくるからです。今後、排出量を削減しない企業には罰金が科せられるようになるでしょう。そうなると、削減できた企業ができなかった企業に余った排出枠を売るようになる。いわゆる排出量取引です。そうしてお金が絡んだときに、「最新のデータで検証したら過去に計算した結果は間違っていました」では、取引できなくなってしまいますよね。LCAはそういったケースにも堪えられるものでなくてはいけない。現状では、社会基盤としてまだ脆弱だと思っています。

―データの更新性以外にも課題はありますか。

伊坪 将来の技術に基づいた評価ができるかどうかも課題の一つです。新しい燃料電池車や水素社会の評価をするとしても、既存の技術に立脚して一つひとつの部品について分析をします。しかし、これから技術革新があって、将来は同じクルマでもライフサイクルが変わっている可能性がある。例えばエネルギーはどうなっているか、材料はどうなっているか、容器や包装はどう変わっているか。それによってLCAの結果も変わるはずです。2050年の社会の未来像を描いて、そこからバックキャスティング的に評価することができればいいが、複数のシナリオを描く必要があるでしょう。現実的には現在の2021年どころか、数年前のデータを使っているわけですが、2050年の社会をベースにしたLCAというものをつくり上げていく必要があると考えています。

あとは、トレードオフの問題でしょうか。脱炭素の注目度が極めて高くなったことは大歓迎です。ただ、それを進めるときに別の問題が起きたり、あるいは置き去りにされたままになるものがないように検証しなければいけません。例えばバイオ燃料やバイオプラスチックが使われると、CO2排出量削減に寄与するものの、生態系に負荷を与えたり、水の消費が増えます。太陽光発電は希少資源の消費につながるし、原発にはもちろん事故のリスクがある。LCAでそういったトレードオフの関係をきちんと見ていく必要があるでしょう。

ちなみに逆にコベネフィットといって、ある問題を解決することで別の問題もよりいい方向に導ける関係もあります。温暖化を防ぐためにCO2排出量を削減すると、PM2.5などによる大気汚染も改善して健康被害も減るわけです。そういった関係性も科学者は見ておかないといけません。

さらに加えるなら、社会問題もカバーしたいところです。雇用、不平等、食の安全、貧困……いわゆるSDGsの俎そ上じょうに載ってくるような問題と環境問題との関係を、科学的にわかる形で共有できるようにすることが、これからのLCAには求められます。すでに社会問題に対するSLCA(Social LCA)の研究はあって、非常に注目されているのですが、実用性はまだ低い。もっと国際的に使われるレベルの指標づくりが必要です。

―LCAの手法は複数あり、国やメーカーによって使っているものも異なります。消費者は混乱しないでしょうか。

伊坪 そうですね。実際、トヨタとマツダではLCAのルールが違いますから、単純に比較するのは適切ではない。本来なら横並びで比較できるルールがあるべきだと思います。

実は過去にそのような取り組みもありました。2009年から始まった「カーボンフットプリント」という経済産業省のプロジェクトです。食品や日用品を対象に統一のラベルでCO2の情報を表示する試みでしたが、結果的には定着しませんでした。原因はいろいろ考えられますが、大きかったのは事業者の負担が重かったことでしょう。CO2排出量の計算をするのが大変だし、それ以前のルールづくりでも専門の方々から「ここが違う」「ここは変えてください」と要求事項が多く、疲弊してしまった。また、苦労して出してみたものの、それが消費者に支持されて売れたかというと、よくわからない。それで「1回やったからまあいいか」という雰囲気になってしまいました。

ただ、今なら消費者もそういったものを求めていて、売り上げにもいい影響が出るかもしれません。次にチャレンジする際は、もっと簡単に計算ができて、ルールの検証に時間がかからず、なおかつ新しいデータでできるようなものをつくっていかなければいけないと思います。

〈注〉

(1)地球温暖化防止のためのパリ協定では、今世紀末の世界の平均気温の上昇を2℃未満に抑えることを目標としているが、最近は国際的に1.5℃に設定すべきとの声が主流となっている。

(2)環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視した経営を行う企業の株式や債券などを対象とした長期的な投資。

(3)資源活用を最大限に図り、人間活動によって生じる排出物・廃棄物を限りなくゼロにすることを目指す、持続可能な経済活動や生産活動の理念や方法。

(4)インタビューは2021年1月に行われた。