イノベーションがイノベーションを呼ぶ

新しいモノゴトが次々と生み出されている。最近、大きな注目を集める自動運転もその一つだ。2004年にアメリカの国防高等研究計画局(Defense Advanced Research ProjectsAgency、DARPA)が実施した完全自動運転による長距離レースでは、エントリーしたチームで満足いく結果を残したものは皆無だった。

しかし、2012年にGoogleは、自動運転で累計およそ20万km 走破を達成。現在では、多くの企業が参入し、もはや大きな制約は技術面ではなく、制度面になりつつある。完全な自動運転の技術を搭載した車や、ロボットによるタクシーなどが、近い将来、市場に投入されることが想定されている。

また人工知能(Artificial Intelligence。以下、AI)への注目も増している。これまで大勢の弁護士やスタッフが数週間かけて行っていた、公判前の証拠の開示とそのレビューを、あっという間に行えるようになった。店舗の案内係だけでなく、金融サービス、会計、あるいは病院での診察なども、AIによって大きく変わることが期待されており、ブロックチェーンも仮想通貨だけでなく、さまざまな取引の管理など多様な領域への応用が見込まれている。これら以外にも仮想現実や、拡張現実、ゲノムの編集など、今後多くのイノベーションが起こりそうな領域がある。

イノベーションのスピードが本当に速くなっているかどうかは、実証的に検証することが必要である。しかし、実際に加速していることを裏付ける論理が存在する。重要なポイントは“知識の波及効果”だ。少し見てみよう。

知識は、次の知識の重要なインプットになる。新たな知識が得られると、それを基礎にして、さらに新しい知識が生み出される。もちろん、知識はアップデートされるため、陳腐化するものもあるが、それでも知識が社会に蓄積される(これを知識ストックと呼ぶ)ほど、新しい知識も生み出されやすい。

スタンフォード大学のポール・ローマーらは、この知識に注目し、内生的にイノベーションが生み出されるメカニズムを提唱した(1) 。

知識は、非競合的な性質を持っていて、知識を多くの人が同時に使ったとしても目減りしない。そして社会に一度知識が広まると、知識ストックとなり、学習が進むのだ。それを止めることはできない。特許や論文などは知識ストックのわかりやすい具体例である。特許や論文は新しい技術や知見として、それ自体重要なのだが、それと同時に、次の新しい知識を生み出す重要なインプットにもなる。知識ストックは特許や論文だけではない。企業はライバル企業が生み出した新しい製品やサービスを分解(リバースエンジニアリング)し、学習をする。

イノベーションは次のイノベーションを創出し、知識への投資(例えば、研究開発への投資)の収穫は逓増していく。知識へ投資を進めていくと、次々と新しい機会が見出され、新しく生み出された知識が、後続の研究開発や新しいビジネス・チャンスの創出にとっての重要なインプットになるからである。ローマーらはこれを「内生的成長理論」と呼んだ。

また、イノベーションを新しい組み合わせ(新結合)として捉えるという観点からも、イノベーションが加速度的に生み出されていることが理解できる(2) 。組み合わせの数は、その要素の数に依存している。要素の数が大きくなれば、組み合わせの数は一挙に大きくなる。いわゆる「組み合わせ爆発」が起こるからだ。この点からしても、イノベーションが加速度的に生み出されていくのがよくわかる。イノベーションが、次のイノベーションを呼ぶのである。

新しいビジネス機会と研究開発

イノベーションとは、簡単にいえば「経済的な価値をもたらす新しいモノゴト」。これを実際に生み出すのは、主に企業で働くビジネスパーソンだ。またビジネスパーソンがイノベーションを生み出すプロセスにおいて、新しいビジネス機会は不可欠。新しいビジネス機会があると期待するからこそ、チャレンジしようと思うわけである。

そして新しいビジネス機会を生み出す上で、研究開発は極めて大切だ。ビジネス機会の源泉は、情報の非対称性(3) 。もしも「明日、雨が降る」ことを自分だけが知っていて、他の誰も知らなかったとすれば、傘を用意し、雨が降り出したところで売れば儲かる。自分だけが知っている情報があれば、それがビジネス機会の源泉になるのだ。だからこそ、ビジネスパーソンは、新しい情報をいち早く取り入れようとするわけである。しかし、そのような非対称的な情報は、よほど私的なものでない限りそう多くはない。

新しいビジネス機会をひらめく人はいるだろう。このひらめきもまた、非対称な情報だといえる。ひらめいた人とひらめかなかった人の間には、情報の非対称性がある。ビジネスにとって個人のひらめきは大切だが、ただし、それだけに頼っていては社会的には脆弱である。イノベーションが個人のひらめき頼みだとすれば、それはもうほとんど運頼みともいえるだろう。さらに「ひらめいた!」と思っても、多くの場合は勘違いだったり、大したアイデアではなかったり、誰かが既に試していたりするものだ。

だからこそ、研究開発が大切になる。研究開発は、新しい知見や技術を生み出す活動であり、体系的に新規性を生み出す営みといえる。そのため、そこで生み出される新しさは、確実に情報の非対称性の源泉になるのだ。実際に、大学での研究成果と近い領域でスタートアップを起業した場合と、大学での研究成果とは関係ない領域でスタートアップを起業した場合では、前者のほうが経済的なリターンが高いことが観察されている(4) 。

このことから、ひらめきによるビジネスよりも、研究開発のほうが重要なビジネス機会の源泉となっていることがわかる。

研究開発型のスタートアップ

研究開発型のスタートアップは、1980年以降、アメリカで増えてきたが、日本ではまだまだである。「それがアメリカン・ドリーム。チャンスを求めてやってきた人の国だからでしょう」と思う人もいるかもしれない。アメリカはそもそも個人主義的でアントレプレナーシップの程度が高く、日本は集団的かつ保守的で「出る杭は打たれる」ような文化があるというわけである。よく耳にする一般的なイメージだ。

しかし、これには注意が必要だ(5) 。日本は文化的にイノベーションに適していないとか、アメリカの文化のほうが個人主義的であるということを示す実証的な証拠は、ほとんどない。それに、もしも、アメリカの文化的な要因が強く作用しているとすれば、1980年代以前からずっとスタートアップが多くなっていてもおかしくなさそうだ。

それではなぜ、1980年代からアメリカで研究開発型のスタートアップが増えたのだろうか。これには、公的年金基金のベンチャー・キャピタル・ファンドへの投資規制の緩和や、連邦政府によるスタートアップに対する研究開発助成(SBIR)などが、重要な役割を果たしている。スタートアップの設立を促進するような制度や、スタートアップの研究開発を支える制度が整備されたのだ。

これまで見てきたように、研究開発は新しいビジネス機会を生み出す上で重要である。それでは、なぜ、スタートアップがそれを担う必要があるのだろう。イノベーションの分類を考えてみると、その重要性がわかる。

イノベーションはさまざまな種類に分類することができるが、能力破壊型(Competence Destroying)と能力増強型(Competence Enhancing)に分けてみよう。能力破壊型とは既存企業が構築してきた能力を破壊するようなイノベーションであり、能力増強型とは既存企業の能力をさらに強めるようなイノベーションである。

これまでの研究では、能力破壊型のイノベーションは新規参入企業から、そして能力増強型のイノベーションは既存企業から生み出される傾向があることが明らかにされている(6) 。新規参入企業は、既存企業の能力を破壊するようなイノベーションを持って参入しなければ、なかなか既存企業に対して競争力を構築することが難しいというわけである。

既存企業による既存領域での研究開発が支配的であると、どうしても能力増強型のイノベーションが多くなってきて、能力破壊型のイノベーションが生み出されにくい。能力破壊型のイノベーションを社会的に促進しようと思うのであれば、新規参入企業が必要だ。スタートアップは、新しく設立された企業なので、新規参入企業である。既存企業では狙えないような小さな市場や、既存企業の能力を陳腐化してしまうようなビジネス機会でも、スタートアップであれば開拓していけるのだ。

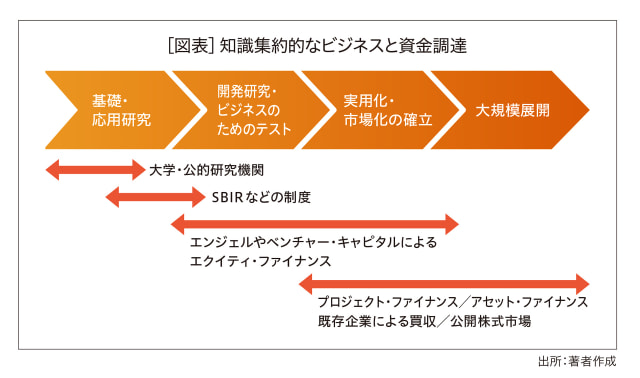

ただし、スタートアップを単純に増やせば良いというわけでもない。スタートアップは放っておくと、研究開発型ではなくなってしまう。なぜならスタートアップは内部留保がほとんどなく、外部からの資金調達が重要である。しかし、研究開発のための資金調達は資本コストが高くなってしまうため、研究開発は避けられがちなのだ。もう少し詳しく見ていこう。

新しいビジネス機会を追求するためには、研究開発投資や生産設備への投資、マーケティングのための投資などが必要だ。ほかのプロセスと比べると、研究開発には不確実性が特に高いという特徴がある。研究開発の新規性が高いほど暗黙的であり、それを言語化して伝えることが難しかったりもする。

さらに、そもそも研究開発はビジネスの競争戦略と密接に結びついているので、特別な戦略的な理由がない限りは、できるだけ社外にその情報が漏洩しないように気をつけるものだ。

そのため、どの領域への投資が良いのか、どの程度の期間の投資が必要なのかなどについて、株主など企業の外側にいる投資家と企業の内部にいる経営者の間では、情報は非対称的に存在することになる。

経営者は、社内にどのような経営資源があるのかを知っているし、どのようなビジネス機会を開拓できそうかについての情報も持っているだろう。一方、外部の投資家は、研究開発については限られた情報しかなく、不確実性も高いため、成功した場合に期待できる収益や成功する確率を考えることが難しい。

エクイティ・ファイナンスを行うエンジェルやベンチャー・キャピタルにとっても、研究開発型のスタートアップに投資をすることは、その研究開発の新規性が高ければ高いほど、その研究開発が萌芽的であればあるほど、リスクが高くて難しくなる。だからこそ、そのような研究開発への投資を回避する傾向にあり、もし投資をする場合にも、投資家たちは高いリターンを要求するのだ。

そのため、不確実性の高い領域へ投資する場合、市場から資金調達するよりも、企業の内部留保から投資するほうが、企業にとっては資金コストが小さくなる。結果、内部留保から研究開発投資を行う余裕のある、いわゆる大規模な企業のほうが有利になる。外部の投資家から資金調達

をして、スタートアップが研究開発を行うのはなかなかハードルが高いのだ。

それでは、銀行から融資をしてもらえばよいだろうと考える人もいるかもしれない。しかし、そう簡単にはいかない。研究開発はやってみないと成果がわからないという性質がある。また、その成果は無形資産。そのため、スタートアップが研究開発のために資金の借り入れを行うことも難しいのである。

研究開発が進み、おおよそビジネスの見込みが立ってくると、エンジェルやベンチャー・キャピタルから資金を調達できるようになるが、それまでが課題。ここを埋めているのがSBIRなどによる研究開発助成なのだ。SBIRとはスタートアップの研究開発に対して連邦政府が助成をする仕組みである。

このような政府によるスタートアップの研究開発の助成制度が1980年代から整備されたため、アメリカにおいて研究開発型のスタートアップが増えてきたのだ。「SBIRなら、日本でもやっている。それなのにあまり上手くいってないのではないか」と思う人もいるだろう。

確かに、日本でも日本版SBIRと呼ばれるもの(中小企業技術革新制度)を導入している。しかし、なかなか思うような成果を上げられていない。

実はアメリカのSBIRは、それ単体の制度で機能しているわけではない。補完的な制度が存在しており、その重要な制度の一つが国防だ。日本円で年間70兆円にも及ぶ国防予算により、基礎研究は支えられているのである。アメリカの国防予算から研究助成を受けているイノベーションは枚挙に暇がない。インターネットやGPSなどは代表的な例だが、AIやロボティックスなど、その後多くのビジネスにつながった基盤的な技術が生み出されている(7) 。情報通信、エレクトロニクス、航空宇宙などでは、イノベーションのほとんど全てが、国防予算からの基礎研究を基盤にしているといえるほどだ。

日本の国防予算は年間およそ5兆円であり、国際的に見てもそれほど少ないわけではないが、アメリカとは桁が違う。さらに、歴史的な経緯もあり、自国で研究開発を行って生産しているというよりも、ほとんどがアメリカからの調達である。もちろん、日本の国防費を上げろというわけではない。しかし、この重要な制度上の違いを無視していては、SBIRなどの制度を表面的に模倣したとしても、期待するような成果が生まれないのは当たり前なのだ。

アントレプレナーシップを高めるときに必要な2つのセット

研究開発型のスタートアップはアメリカから増えてきた。これらは、新規性の高いイノベーションや能力破壊型のイノベーションを生み出す重要なプレーヤーとなっている。

日本でもスタートアップは徐々に増えており、スタートアップに就職する学部生や大学院生も珍しくなくなってきた。ただし、研究開発型のスタートアップはまだ多くはない。だからこそ、研究開発型のスタートアップを増やす取り組みは、社会的にも極めて重要性が高い課題である。これは早急に進めるべきだが、その上で、長期的に我々が考えなければいけないポイントが2つある。それは“ 手近な果実もぎ”と格差についての問題だ。

■手近な果実もぎ

第1点は、手近な果実もぎといわれるものだ。いくら研究開発型のスタートアップだとしても、その研究開発が基礎的なものであればあるほど、そこに投資をすることは難しい。研究開発の投資は、専有可能性が小さいという特徴がある。特に、研究開発が基礎的なものになればなるほど小さくなっていく。

専有可能性とは、イノベーションを生み出した企業(あるいは個人)が、そのリターンを専有できる程度のこと。ここでは、研究開発を行った企業が、そこから得られるリターンをどの程度獲得できるのかである。これまで見てきたように、研究開発投資には、知識の波及効果がある。ほかの組織が行った研究開発投資の成果から学習でき、知識は組織を超えて波及していくため、研究開発の成果の全てを自社で専有しようとするのはなかなか難しい。

基礎的な研究になればなるほど、専有可能性は低下する。基礎的な研究の目的の多くは、「モノゴトの理解」にある。したがって、その成果は、ある現象がなぜ起きるのか(あるいは起こらないのか)についての理解である。基礎的な科学の成果は、多くの場合、論文として公開される。モノゴトの理解ができたとしても、そのままでは特許化することはできない。特許は、自然法則を利用した発明でなければならない。自然法則についての新しい理解ができたとしても、それだけでは特許にできないのである。また論文は一般に公開されるので、基礎的な研究の成果を独り占めすることができない。

そのため、企業にとって基礎的な研究開発を行うインセンティブは小さいのだ(8) 。専有可能性が低い基礎的な研究開発には、ベンチャー・キャピタルも投資をするインセンティブを持っていない。企業だけに研究開発を任せていると、社会的には研究開発投資が過少投資になってしまうのである。

これまで見てきたように、スタートアップは、外部からの資金調達に頼らざるを得ないため、特に基礎的な研究開発に投資することは難しい。スタートアップの研究開発は、新しい成果をどのようにビジネスとして展開していくのかに主眼を置いた、応用・開発研究が中心だ。換言すれば、スタートアップの研究開発は“ 手近な果実もぎ”になりやすいのだ。

手近な果実もぎが悪いというわけではない。大学や公的な研究機関で生み出された(あるいは生み出されつつある)新規性の高い研究成果をビジネスとして社会に提供していくことが、スタートアップの重要な社会的機能なので、むしろどんどんやってもらいたい。スタートアップの促進とセットでやらなければいけないのは、そのための果実づくりなのである。

このポイントは、基礎的な研究が下支えされているアメリカですら指摘されている。例えば、ノースウエスタン大学のロバート・ゴードンは、これまでの歴史を振り返ると、電気、内燃機関そして、屋内配管の3つが、極めて重要な役割を担っていたと議論している(9) 。

これらはどれも「ジェネラル・パーパス・テクノロジー」と呼ばれる、あらゆる産業で使われる汎用性の極めて高い技術。さまざまな産業で生産性の向上に寄与し得るため、経済全体に与えるインパクトは極めて大きい(10)。

現代ではレーザーやAI、ブロックチェーンなどがその代表例であり、今後、さらに重要性が増してくるだろう。社会がそのような技術を継続的に生み出していけるかが、長期的な経済成長には鍵になる。

ゴードンは、1970年以降、このような汎用性の高い技術はアメリカでは生み出されていないとして、今後の経済成長についてやや懐疑的な見方を示している。このような指摘はゴードンだけではない。

ジョージ・メイソン大学のタイラー・コーエンも2011年に、アメリカは「過去300年以上にわたり、手近な果実をもいで暮らしてきたということだ」と指摘した(11)。だからこそ、基礎的な研究を下支えする制度は、アメリカから生み出されるイノベーションの生命線といえる。

これがなければ、スタートアップを促進して短期的にはイノベーションが生まれてくるかもしれないが、それは中長期的な成長を犠牲にした、短期的な成長でしかない。歴史的な経緯もあるため、日本では国防が重要な役割を担うアメリカとは異なる仕組みが必要なのだ。

■格差問題

もう一つは格差の問題である。格差について、世界的に大きな関心を集めたのはパリ・スクール・オブ・エコノミックスのトーマス・ピケティだ(12)。ピケティは高額所得者の所得の分布の推移を分析し、1980年代以降、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアなどで高所得者へ所得が集中する割合が高まっていることを示した。この傾向は国ごとに若干の違いはあるものの、ヨーロッパやアジアでも見られている。ピケティは、これらの格差の原因を「資本収益率>経済成長率」という、とてもわかりやすい1つの式で説明した。

これに対して、格差の原因はイノベーションにあるのではないかという指摘がなされている(13)。イノベーションによって、スキルの二極化が起こっているというのだ。仕事にはそれぞれ必要なスキル(能力)がある。それぞれのスキルを必要とする職業に就く人の数の変化を見てみると、スキルがそれほど必要でない職に就く人と、高スキルが必要な仕事に就く人が増えている一方で、中程度のスキルの職業に就く人は減少している。つ

まり、働いている人をスキルで分けると二極化しているのだ。

低スキルの職業とは、介護などのパーソナルケア、清掃、警備員、肉体労働などであり、中程度のスキルとは生産、事務職員、営業などの職業。これらの職がアメリカで少なくなってきたのは、これらの職務がオフショアリングにより海外に移転されたり、イノベーションによって代替されたことが原因である。

一方、高スキルとは専門職や技術者、あるいは経営者などだ。

中スキルの人は賃金が高いため、イノベーションによって代替することができれば企業の収益性は高まる。典型的な例が、工場での溶接作業だ。溶接は構造物の品質を左右する重要なプロセス。そのため、溶接作業には資格が必要だし、資格だけでなく熟練も求められるタスクだ。しかし、工業用ロボットが浸透すると、多くの溶接工の労働者が職を失った。その点、人件費が安ければ、イノベーションで代替するインセンティブは高くないのだ。

低スキルの職業に就く人々の賃金は、それほど高くなっていないのに、低賃金で働く人たちが増えている。イノベーションによって代替されたタスクに就いていた中スキルの労働者が、どんどん低スキルのタスクに移っていく。低スキルの人の割合が増えており、その賃金がそれほど上昇していないことは、イノベーションの導入のコストと彼らの賃金が天秤にかけられているということだ。

これは、機械との競争(Race Against Machines)とも呼ばれている。「もしも、賃金が下がらないのであれば機械を導入するけれど、機械を導入するよりも安い賃金で働いてくれるのならば多くを雇用する」という意思決定を企業は行う。

例えば、大手小売スーパーの経営者であれば、セルフサービスの自動精算機を導入するか、安い賃金でレジ打

ちをする人員を雇用するかという選択をしているのだ。機械と競争させられているわけである。

スキルの二極化はアメリカで最初に確認されたが、イギリスでも起こっており、新しい技術に代替されるタスクに従事している人々と、補完的なタスクに従事している人々との間に、経済的な格差が広がってきていることを示している(14)。

イノベーションが促進され、社会で多く生み出されてくると、どうしてもこの格差の問題が大きくなる。イノベーションの恩恵は、長期的には広く社会に浸透していくのだから問題ないのではと、考える人もいるかもしれない。しかし、それは、再分配が適切になされるかどうかにかかっている。

再分配は、政治の問題である。つまり、最終的には国民の投票行動が決め手なのだ。イノベーションが進めば、それによって陳腐化されてしまうタスクに就いていた人の所得が下がる。イノベーションが社会的に促進されればされるほど、タスクが陳腐化する人も増えてくるのだ。

富裕層と貧困層を比べると、数は後者のほうが圧倒的に多い。民主主義では、大票田である。すると、そこに訴求するような政治家が現れる。そのような政治家は、当然、保護主義的な政策を掲げる。保護主義的な政策を掲げる政治家が、その後に全体主義へとつながり、戦争を経て、結果として格差が小さくなるということは歴史的に経験してきた(15)。しかし、これはどうしても避けたいシナリオである。

今後も格差拡大を抑制しながら、イノベーションを促進し、持続的に経済を成長させていくためには、①いかにイノベーションに代替されてしまったタスクに従事していた人々を他のタスクに移りやすくするか、そして②いかに技術との関係が補完的なタスクに従事する人を増やしていくか、の2点がとても大切なポイントである。さらにやっかいな問題もある。国際分業が進展しているため、イノベーションにまつわる課題は、一国経済の中だけで完結するものではなくなってきている。具体的にどのような政策がこれらに有効なのかについては、実証的にはまだよくわかっていない。これは、イノベーションとともにどのように社会を構築していくかというチャレンジといえるだろう。

〈注〉

(1 ) ローマーについては、Warsh, David. (2006). Knowledge andthe Wealth of Nations : A Story of Economic Discovery,New York and London:W.W. Norton.がわかりやすく解説してくれています。

(2 ) イノベーションを新結合と考えるのは、Arthur, W. Brian.(2009). The Nature of Technology : What It Is and How It Evolves. New York: Free Press, Schumpeter, Joseph Alois. (1934). The Theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge, Mass.: Harvard U.P.などが代表的なものです。

(3 ) Stevenson, 1990 #2280

(4) Braguinsky, Serguey; Steven Klepper and Atsushi Ohyama. (2012). "High-Tech Entrepreneurship." Journal

of Law and Economics, 55(4), 869-900.

(5) この点については、清水洋. (2019).『 野生化するイノベーション :日本経済「失われた20年」を超える』. 新潮社.を参照してください。

(6) Tushman, Michael and Philip Anderson. (1986)."Technological Discontinuities and Organizational

Environments." Administrative Science Quarterly, 31,439-65.

( 7) この点については、Mazzucato, Mariana. (2015). The Entrepreneurial State : Debunking Public VS. Private Sector Myths. New York: PublicAffairs.が詳しく議論しています。

(8) Nelson, Richard R. (1959). "The Simple Economics of Basic Scientific Research." Journal of Political Economy, 67(3), 297-306.

(9) Gordon, Robert J. (2012). "Is U.S. Economic Growth O ve r ? : Fa l t e r i n g I n n ova t i o n Co n f t o n t s t h e S i xHeadwinds." National Bureau of Economic Research Working Paper, 18315.

( 10 ) ジェネラル・パーパス・テクノロジーとそこにおけるスタートアップの役割については、Shimizu, Hiroshi. (2019). General Purpose Technology, Spin-out, and Innovation:Technological Development of Laser Diodes in the UnitedStates and Japan. Singapore: Springer, 清水洋. (2016).『 ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』. 有斐閣.を参照してください。

( 11 ) Cowen, Tyler. (2011). The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. New York: Dutton.

(12) Piketty, Thomas and Arthur Goldhammer. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge Massachusetts:The Belknap Press of Harvard University Press.

(13) 例えば、Autor, David H. and David Dorn. (2013). "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the Us Labor Market." The American Economic Review,103(5), 1553-97.

(14) Goos, Maarten and Alan Manning. (2007). "Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain."Review of Economics and Statistics, 89(1), 118-33.

(15) 自由主義的な考え方がいかに全体主義に結びついていったのかについては、Polanyi, Karl. (1944). The Great Transformation. New York, Toronto: Farrar & Rinehart inc.

〈参考文献〉

Arthur, Brian. (2009). The nature of technology : what it is and how it evolves, Free Press(日暮雅通訳『テクノロ ジーとイノベーション : 進化/生成の理論』みすず書房、2011年)

Autor, David H. and David Dorn. (2013). "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the Us LaborMarket." The American Economic Review, 103(5), 1553-97.

Braguinsky, Serguey; Steven Klepper and Atsushi Ohyama.(2012)."High-Tech Entrepreneurship." Journal of Law and Economics, 55(4), 869-900.

Cowen, Tyler. (2011). The Great Stagnation: How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. New York: Dutton. (池村千秋訳『大停滞』NTT出版、2011年)

Goos, Maarten and Alan Manning. (2007). "Lousy and LovelyJobs: The Rising Polarization of Work in Britain." Reviewof Economics and Statistics, 89(1), 118-33.

Gordon, Robert J. (2012). “Is U.S. Economic Growth Over?:Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds”

National Bureau of Economic Research Working Paper,18315.

Mazzucato, Mariana. (2015). The Entrepreneurial State :Debunking Public VS. Private Sector Myths. New York:

PublicAffairs(. 大村昭人訳『企業家としての国家 : イノベーション力で官は民に劣るという神話』薬事日報社、2015年)

Nelson, Richard R. (1959). "The Simple Economics of Basic Scientific Research." Journal of Political Economy, 67(3),297-306.

Piketty, Thomas and Arthur Goldhammer. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.(山形浩生, 守岡桜, 森本正史訳『21世紀の資本』みすず書房、2014年)

Polanyi, Karl. (1944). The Great Transformation. New York, Toronto: Farrar & Rinehart inc.(野口建彦, 栖原学訳『「新訳」大転換 : 市場社会の形成と崩壊』東洋経済新報社、2009年)

Schumpeter, Joseph Alois. (1934). The Theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit,

Interest, and the Business Cycle. Cambridge, Mass.: Harvard U.P(. 塩野谷祐一, 中山伊知郎, 東畑精一訳『経済発展の理論 : 企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究』岩波書店、1980年)

Shimizu, Hiroshi.( 2019). General Purpose Technology, Spinout, and Innovation: Technological Development of Laser Diodes in the United States and Japan. Singapore: Springer.

清水洋(2016)『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション :半導体レーザーの技術進化の日米比較』有斐閣

清水洋(2019)『野生化するイノベーション : 日本経済「失われた20年」を超える』新潮社.

Tushman, Michael and Philip Anderson.( 1986). "Technological Discontinuities and Organizational Environments."Administrative Science Quarterly, 31, 439-65.

Warsh, David. (2006). Knowledge and the Wealth of Nations :A Story of Economic Discovery, New York and London:W.W. Norton(. 小坂恵理訳『ポール・ローマーと経済成長の謎』日経BPマーケティング、2020年)