脚光を浴びるイノベーション

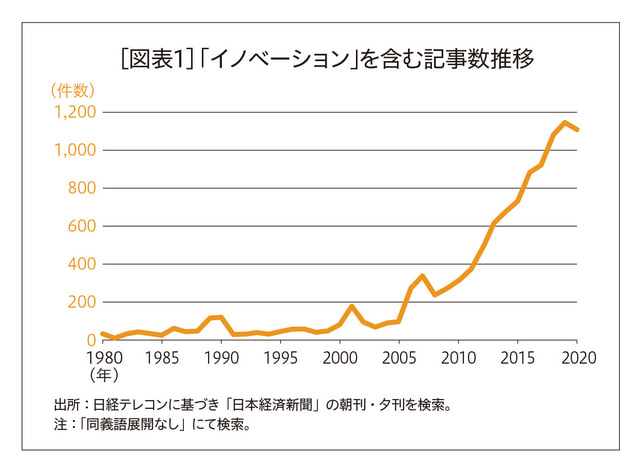

イノベーションへの関心が急速に高まっている。その関心の変化を、「イノベーション」という単語を含む新聞記事数の推移で図表1のように捉えてみると、日本の政治経済史を反映していて興味深い。

図表の左から順を追って辿ると、まず1980年代前半から後半にかけて、イノベーションへの関心がわずかに高まった後、1980年代終盤のバブル経済期において一つの波を迎えていることがわかる。しかしこれはバブル経済の崩壊とともに収まっている。次にこの波が再び盛り上がるのは、ITバブルが到来した2000年代初頭のことである。これもまたITバブルの崩壊で鳴りを潜めていく。

バブルに沿って浮沈を繰り返してきたイノベーションへの関心が急増の時を迎えるのは、2006年からである。第一次安倍政権が日本経済を成長させる主力エンジンとしてイノベーションを掲げたことに端を発している。第一次安倍政権の終わりとともに記事数は若干減ったものの、あくまで一時的な現象に過ぎず、すぐに増加に転じていく。

その大きな理由の一つは、グリーンイノベーションが新たなキイワードとして登場したからである。低炭素化や環境配慮型のイノベーション活動を求める声を踏まえ、自民党から政権を奪取した民主党の鳩山政権がグリーンイノベーションの推進を掲げたのであった。

さらに、東日本大震災時の原発事故を受けて自然エネルギーを求める声が叫ばれるようになったことが、グリーンイノベーションへの関心をいっそう高めた。その中で、自民党が政権を奪還して第二次安倍政権が誕生し、経済成長エンジンとしてのイノベーションが再び重要課題として掲げられた。

一方、2015年には、国連サミットにおいて2030年に向けた「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」が全会一致で採択され、環境負荷軽減に向けたイノベーション活動の気運もまた高まったのだった。

このように、2000年代半ば以降、時に経済政策、時に環境対策としてイノベーションが脚光を浴び続けてきた。2010年代における記事数の伸び方を記すと、2010年に317件を数えた記事数は2020年には1,114件に達している。10年で3.5倍超である。単純計算で記せば、我々はイノベーションという言葉を日本経済新聞で毎日3件は目にしていることになる[図表1]。

しかし、イノベーションはひと振りで富を生み出すような“ 打ち出の小槌”や“ 魔法の杖”などでは決してない。イノベーションという言葉の魔力ゆえに、ついその実現過程における茨の道を忘れてしまいがちだが、イノベーションを生み出すには、個人のひらめきや創造性だけでなく、組織的かつ忍耐強い取り組みが必要である。かつて筆者が調査した逆浸透膜のイノベーション過程を例に挙げると、多くの企業が目標として掲げた海水淡水化が商業的な軌道に乗るまで、開発開始から実に約40年を要していたのである(藤原・青島/2019)。

苦闘する大企業

ノキアの携帯端末事業

イノベーションを生み出す難しさは、もちろん洋の東西を問わない。たとえ世界に冠たる大企業として豊富な経営資源に恵まれていたとしても、その実現は決して容易ではない。それは、かつてノキアが一世を風靡した携帯端末事業の歴史から痛切に感じることができる。

ノキアの携帯端末事業は1990年代から急成長を遂げ、2000年代初頭には世界市場で高いシェアを獲得して絶頂期を迎えた。しかしその栄華は長続きせず、2013年にマイクロソフトへ売却され、事業の終焉を迎えてしまう。世界的リーダーとして潤沢な経営資源に恵まれていたはずのノキアの携帯端末事業は、いったいなぜ衰退してしまったのだろうか。

すぐ頭に浮かぶのは、アップルがiPhoneという画期的な新製品を投入したからだという理由であろう。それは間違いではない。ではなぜノキアはそのイノベーションに適応できなかったのだろうか。それは、iPhone 登場以前からノキア社内で事業運営の歯車が狂い始めていたからである。とはいえ、社内で驕りが蔓延していたとか、非合理的な不条理が頻発していたというわけでは必ずしもない。業界のリーダー企業として教科書的な打ち手を繰り出していたにもかかわらず、機能不全に陥ってしまったのである。

この苦闘を描いたのが、世界有数のビジネススクールであるINSEADのYves Doz 教授とKeeley Wilson 上席研究員が出版した『Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones』である。邦訳が出ていないため日本ではあまり知られていないが、Academy of Management

という世界最大の経営学会において、最も優れた経営書として2018年に受賞を果たした名著だ。同書は、ノキアの携帯端末事業を流星になぞらえ、その盛衰史を克明に記している。その歴史には、我々が学ぶべき意外な発見事実が詰まっている。同書に沿いながら筆者なりにまとめると、ノキアが展開した施策と抱えた難題は概ね次のようなものであった。

まず製品面において、ノキアは、人々のライフスタイルに合わせて市場を細かく分類し、各セグメントに合わせた製品展開を推進した。いわゆるフルライン化は、マーケティング戦略の教

科書が教えるリーダー企業の定石だ。そして、ノキアはマトリクス組織を導入することによって、細分化した各セグメントに対応した製品を展開しつつも、社内の複数事業が経営資源を互いに共有できるようにした。

ついでソフトウエア面においてノキアは、パソコン業界でソフトウエア企業のマイクロソフトが覇権を握ったことを警戒すべき教訓として捉え、携帯端末OSのいち早いデファクトスタンダード化を狙ってそのオープン化を進めた。さらに、本格的なインターネット時代を迎えるにあたり、既存の通話機ではなく新たなデータ通信機としての携帯端末を投入すべく、従来のOS 開発拠点Oulu から遠く離れたTampereという地に新OSの開発拠点を構えた。非連続的な新開発を本体から切り離すこともまた、重要な一手としてよく語られる施策である。

ソフトウエアの脅威についてマイクロソフトから学び取ったように、サービスの重要性についても、ノキアは外から学び取った。日本市場でドコモが展開し始めた新サービス「i-mode」を見たノキアは、端末メーカー自らがBtoCサービスを展開する必要性を感じ取ったのである。欧州においてオペレータ(キャリア)の交渉力が強いことが悩みの種だったノキアは、エンドユーザー向けサービスを提供して消費者市場における自社のブランド価値を不動のものとし、間に立つオペレータの力を奪うことを目指したのである。

製品でのフルライン化、ソフトウエアのオープン化、そしてエンドユーザー向けサービスの提供によるブランド構築とオペレータからの交渉力奪取。どれもリーダー企業の施策としてうなずけるものばかりではないだろうか。しかし、ノキアは苦しむのである。

まずBtoCサービスは、オペレータの強烈な怒りを買ってボイコットを招き、道半ばにして頓挫してしまう。ソフトウエアのオープン化についても、自社の開発成果が第三者にも広く共有されることとなりソフトウエアで差別化しづらい状況を招いた。こうしてソフトウエア、サービス共に壁にぶつかったノキアは、悩んだ末に従来の強みだった製品力に立ち返り、製品差別化による競争優位の持続化を狙っていくこととしたのである。

製品強化の予期せぬ結果

ノキアの携帯端末事業は、製品志向性が強すぎたから凋落したといわれることもある。が、ここまでの記述から明らかなように、同社は製品一辺倒だったわけではない。ソフトウエアやサービスでの展開を試みた末にそこでの差別化を断念し、製品強化へと立ち戻ったのである。ではその先の何が拙かったのか。ここでは主に2点を紹介したい。

一つ目が、同社が頼ったSymbian OSが非常に扱いづらいままだったことだ。それゆえ、社外のアプリ開発業者をほとんど惹き付けられなかった。通話機だった携帯端末がデータ通信機としてサイバー空間への玄関口を担い始め、魅力的なエコシステムの形成が新たな競争軸として加わってくる中で、これは手痛いことであった。

Symbian OSの扱いづらさは、ノキア社内でも問題を引き起こした。製品横断的に共有可能なOS 部分が乏しかったために、開発者たちは製品ごとにコードをかなり書き換える手間を抱えていた。その状況下で製品フルライン戦略が展開されたがために、ソフト開発者たちはさらに忙殺されるようになり、新製品開発は遅れがちになった。

製品間でOSの共通プラットフォームを設ける試みは、製品の論理が支配的だった中で頓挫してしまう。さらに悪いことに、社内では製品ロードマップが厳格に定められ、その投入計画も厳命されていた。その結果、開発者たちは高度で複雑な製品機能を落として開発負荷を軽減することによって開発納期を守ろうとし始めた。製品強化を狙っていたにもかかわらず、真逆の展開となってしまったのだった。

もう一つが、組織構造の改変だ。とりわけ混乱を引き起こしたのが、マトリクス組織の採用であった。迅速な市場適応と効率的な資源共有を狙って導入されたマトリクス組織だったが、その運用に関する手続きや制度が整備されていなかったがゆえに、全社資源をめぐって部署間の衝突が発生し、組織は混乱に陥った。

そのためノキアはマトリクス組織を止めるのだが、その再改編過程において、Tampereの開発部隊がOuluの従来部隊と組織的に統合されてしまう。小規模ながら機動的に進められていた新OS開発は、旧態依然とした大企業文化の中に埋もれ、勢いを失ってしまった。

かくして製品強化を目指したはずのノキアは、その製品力を弱めていく。自社陣営につくアプリ開発業者も少なかったノキアは、iOS 擁するアップル陣営とAndroid 擁するグーグル陣営に劣後してしまった。反撃を狙って、ライバル視していたはずのマイクロソフトと組んだものの、それも頓挫し、最終的に売却という結末を迎えたのだった。

この歴史からは多くの教訓を引き出すことができる。例えば第1に、オープン戦略や第三者との協業を前提とした戦略を展開する際には、エコシステムのマネジメント能力を十分に備えておくことが望ましいということだ。エコシステムのマネジメント能力がないままにオープン戦略に乗り出すと、そのオープン性ゆえに差別化しえない状況になったり、他社をうまく巻き込めない状況になったりしてしまう。

第2に、イノベーションの実現には組織の分離を貫徹することが重要だとわかる。古いモノサシを持つ組織の中で、非連続的なイノベーション活動を推進することはどうしても難しい。その古いモノサシに正統性が宿っているからである。よって、やはり組織を分離しておくに限る。

そして第3に、フルライン戦略やマトリクス組織の採用といった施策は、それ単独で事業を成功に導くわけではないということである。教科書はそれら施策の利点を語るが、現実には、それが何とどのような相互依存関係にあるのかを読み解き、その関係性に注意しながら周辺施策を整備すべきなのである。これは、他社の施策やベストプラクティスを表層的に模倣しようとする企業が今日でも後を絶たないことを考えると、学ぶべき教訓として胸に留めておくべきであろう。

動き出すスタートアップ企業

産業変革の起業家たち

経営資源が豊富なはずの大企業ですらイノベーションを生み出すことに苦悩する一方で、資源が不足しがちなスタートアップ企業はどうだろうか。

国際的に見て開業率が低いといわれる日本でも、近年、イノベーションの担い手として起業家への期待が高まっている。その背景には、専業のベンチャーキャピタルの広がりや、内部留保を蓄えた事業会社がコーポレート・ベンチャー・キャピタルを積極的に展開するようになり、スタートアップ企業に対して資金が潤沢に供給されるようになってきていることがある。

コロナ禍によって業績悪化に苦しむ企業が出ているため足下の状況は不透明になりつつあるが、「カネ余り」といわれることすらあるのが近年の状況である。いわば資金が起業家を待っているのである。

もちろん、資金が潤沢に用意されていたとしても、それを活用する起業家が出てこなければ意味がない。では、起業家はいったいどのようにして登場し、どのように事業を展開しているのだろうか。

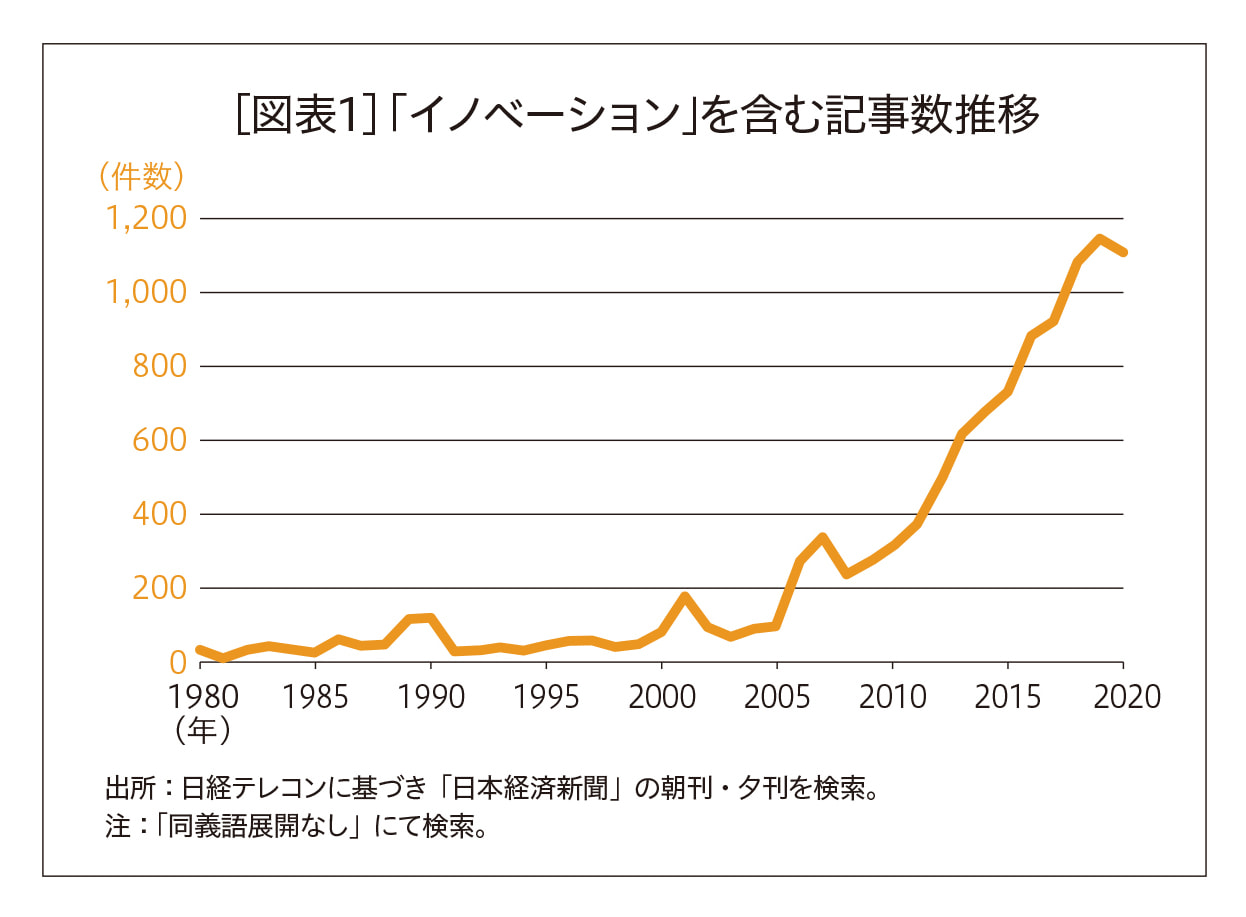

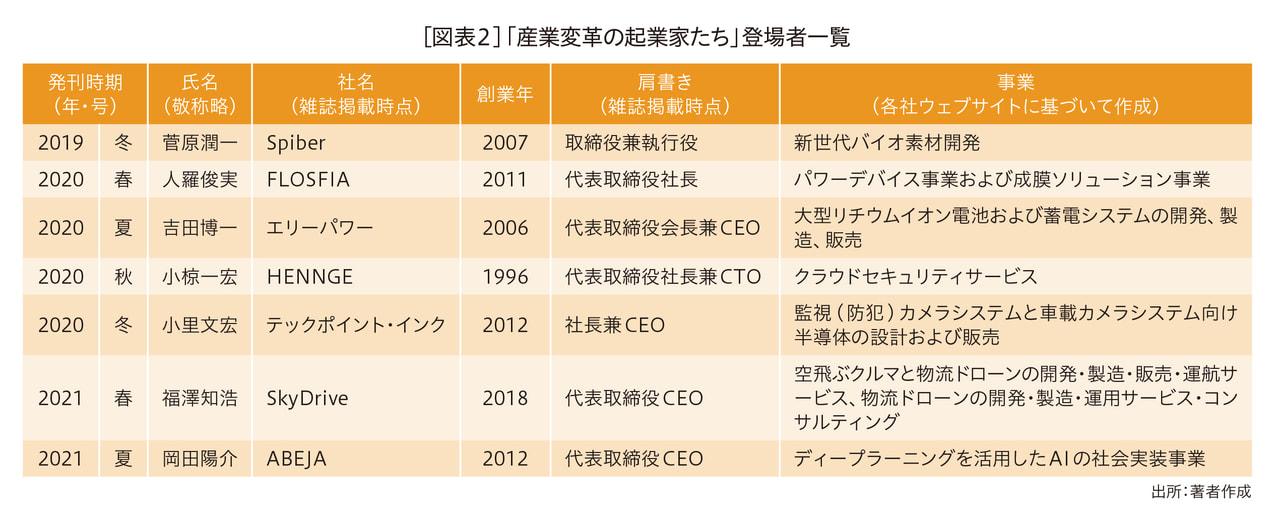

この問いを考えるべく、筆者は先輩研究者の青島矢一教授とともに一橋大学イノベーション研究センターの季刊ビジネス誌『一橋ビジネスレビュー』の中で「産業変革の起業家たち」という取材企画を立ち上げ、2019年冬号から続けている。直近の2021年夏号に至るまで、新進気鋭の起業家7名に登場を願い、生い立ちや起業過程、そして今日に至るまでの事業展開と今後のビジョンなどを語っていただいている[図表2]。

その事業内容から明らかなように、登場いただいた起業家が活躍する分野は多様である。創業年にしても、1996年から2018年までと実に幅広い。それゆえ、生い立ちや起業過程は千差万別である。大学時代に起業したケースもあれば、大企業の重役まで勤め上げてから起業したケースもある。ただ、背景は多様ながらも、いずれの起業家も「成し遂げたいこと」を明確に掲げ、強い信念を持って能動的に事業を営んでいる点が大変印象的である。

例えば、慶應義塾大学発の学生ベンチャーSpiber。SpiderとFiberを組み合わせた造語を社名とする同社が始めたクモ糸の人工合成という試みは、用途に適した構造タンパク質素材の開発へと昇華し、大きな期待を集めている。Spiberを興して今も率いる関山和秀氏と菅原潤一氏は、環境負荷の重い石油由来の繊維を負荷の軽いタンパク質由来の繊維によって代替したいと考えている。

FLOSFIAを率いる人羅俊実氏は、電力の変換損失を抑えた電源モジュールを開発することによって、環境負荷軽減を目指している。住友銀行(現 三井住友銀行)副頭取まで勤め上げた後にエリーパワーを創業した吉田博一氏もまた、日々の発電量が不安定な再生可能エネルギーを安全に蓄える大型蓄電池を提供することで、環境貢献を果たそうと邁進している。

起業家が目指すのは環境貢献だけでなく、多様な社会課題に及ぶ。セキュリティ関連では、クラウドセキュリティサービスのHENNGEや、防犯用カメラシステムのテックポイント・インクが、それぞれに理念を持って事業を営んでいる。SkyDriveは有人ドローンによって手軽な移動サービスを実現しようとしているし、ABEJAはAIソリューションを社会に広く実装することによって人々が創造的な活動にいっそう専念できる社会を実現しようと取り組んでいる。

彼ら産業変革の起業家たちは、それぞれに志を抱いて事業活動に打ち込んでいる。だが当然ながら、これらスタートアップ企業には大企業ほどの経営資源が備わっていない。それゆえ、経営資源の調達が常に課題となる。

その中でも特に苦労するのが人材の確保であろう。登場者一覧の中で最も社歴の長いHENNGEを率いる小椋一宏氏も「人材に関しては、常に苦労してきました。……厳しい採用活動を強いられているのは今も変わりません」と率直に述べている(小椋・青島・藤原/2020/p. 122)。

そこで、以下では人材確保に注目して各社の取り組みを紹介しよう。

大企業からの出向

人材集めはスタートアップ企業にとって決して容易ではない取り組みである。創業者を中心とする経営チームは強い信念で企業を率いているものの、豊富な資金力に恵まれているわけではないため、給与額で人材を惹き付けることは至極困難である。

就職する側からすれば、将来性が明確には見通せない不安定なスタートアップ企業に勤めるには勇気が要る。最初はほぼ無給からのスタートという場合もあるだろう。そのため、家族の反対を受けてスタートアップ企業への就職を断念したという例も見受けられる。筆者が別の場で最近取材したある起業家が「代表の役割は人集めにある」と語るくらい、人材獲得は難しい。

大企業との協業は、そうした人材獲得に一役買ってくれる一手である。大企業との協業には、大企業の社会的信用をお墨付きのような形で活用することによって多くの資金供給者を惹き付けうるという利点に加えて、大企業から人材を借りることが見込めるという利点がある。

連携する大企業からの人材協力を得やすくしているのが、在籍型の出向という制度である。所属する大企業に籍を置いたままスタートアップ企業へと出向し、そこで一緒になって業務を前に進めていくのである。出向元での雇用が保障されているため、出向社員の心理的負担はかなり軽減される。何より家族が安心できる。大企業からの出向という形態が「雇用のセーフティネット機能」を担ってくれるため、スタートアップ企業にとって実にありがたい制度だといえる。

事実、この出向の恩恵について、エリーパワーを創業した吉田博一氏は、「創業直後に電池の技術者をヘッドハンティングする際には、大和ハウス工業と大日本印刷に助けていただきました。家族持ちの優れた技術者を、海のものとも山のものともしれないベンチャーで採用するのは難しい。よって大和ハウスと大日本印刷に籍を置き、そこから出向する形にしていただいたのです。そうすれば、当社に万が一のことがあっても戻るところがあります」と筆者たちに語ってくれている(吉田・青島・藤原/2020/ p.104)。

他のスタートアップ企業も同様に大企業からの出向者を受け入れている。例えばSpiberは、トヨタ自動車で社長を務めた渡辺捷昭氏の仲介を通じて小島プレス工業との共同開発を始めた際、小島側から10名の出向者を受けた。SkyDriveには、筆者たちの取材時点で10社から出向者が来ていた。同社を率いる福澤知浩氏も吉田氏と同様に「ベンチャー企業では大企業ほどの給料は出せないし、家族も安心させられないかもしれない。そういう意味でも、大企業に籍を置いて、条件が変わらないまま、家族にも満足してもらっている状態で出向という形でベンチャーと一緒にやってくださる方の存在は大きいと思います」と語っている(福澤・青島・藤原/2021/ p. 139)。

出向には、大企業側にも利点がある。

第1に、スタートアップ企業のスピード感を出向者が学び取ることができる。大企業では、どうしても時間の流れ方が緩やかになりがちである。その流れ方に慣れ親しんだ出向者は、スタートアップ企業のスピード感に舌を巻くはずだ。

第2に、少人数で切り盛りするスタートアップ企業にいると、あらゆることが「自分事」である。細かな分業の中で業務を行うことが多い大企業とは異なり、スタートアップ企業では、そもそも他人任せにできる余地がほとんどなく、自らが主体的に関与して物事を前に進めることが日常である。出向者は否が応でも当事者意識を迫られることになる。こうして出向社員がスピード感と当事者意識を学び取り、出向元である大企業に持ち帰ることが期待されるのである。

OB 人材の力

スタートアップ企業で活用するのは、大企業に現役で働く役員や社員に限られない。かつて高い国際競争力を有し花形だった産業を筆頭に、多様な産業に従事してきたOB人材もまた、スタートアップ企業にとって頼もしい存在となっている。

Spiberは、用途に適した遺伝子を合成し、発酵プロセスを経て構造タンパク質を抽出し、それを必要に応じて繊維にしている。発酵にせよ紡糸にせよ、学生ベンチャーがおいそれと実用化できるような代物ではない。そのため同社は、繊維各社や発酵各社のOB 技術者からの協力も積極的に仰ぎ、その道のプロからの協力を受けている。名だたる大手各社で経験を積み、しのぎを削ってきたOB人材が関わるのであるから、高純度の良質なノウハウがSpiberに注ぎ込まれているようなものである。

スタートアップ企業のCTOとして貢献するOB人材もいる。FLOSFIAのCTOを務めるのは、東芝でパワーデバイスの開発に従事してきた四戸孝氏である。FLOSFIAでは、四戸氏のように退職後に入社するケースのみならず、半導体事業から撤退する企業からの転職組も活躍している。

また、SkyDriveのCTOを2020年から務めているのは、三菱航空機で国産ジェット旅客機「MRJ」のチーフエンジニア兼技術担当副社長を務めた岸信夫氏である。MRJ自体は実質的な事業凍結という憂き目にあったが、しかしそこでの経験には得難いものがあるはずだ。

別の産業で経験を積んだOB 人材のノウハウを注入することによって、非連続的な成果を生み出そうとすることもある。例えば、それまで手作業が当たり前だといわれてきた電池工場を完全自動化したエリーパワーが頼ったのは、かつて富山化学で専務取締役を務めていた真田秀夫氏であった。自動化された製薬工場で長く生産技術に従事していた真田氏のノウハウを電池工場の全自動化に向けて転用したのである。産業をまたいでノウハウを活かしたユニークな事例である。

製造系のスタートアップ企業にとって、各種産業のOB人材は現役出向社員と並んでかなり頼れる存在であるはずだ。しかもありがたいことに、彼らOB 人材の中には、高給を求めるというよりも、これまで育ててくれた産業社会への恩返しというような思いを抱いている人々も少なくない。もちろんそれを当てにしてはならないが、資金力に乏しいスタートアップ企業にとって大変助かることに違いはない。

多様性のマネジメント

新たに勃興したIT 産業のスタートアップ企業では、今記してきたような既存産業からのノウハウ活用事例は確認しづらい。だからこそ、HENNGEの小椋氏は人材獲得に常に苦労してきたと述べているのだろう。そのHENNGEは、社内公用語を英語にすることによって採用市場を海外にも広げ、人材獲得を進めている。その結果、同社従業員の外国人比率は右肩上がりで伸び続け、2020年度時点では23.2%に及ぶ。

こうなると、画一性を前提とした組織運営では太刀打ちできず、多様性のマネジメントが求められる。そもそもHENNGE社内にエンジニアや営業、サポート担当といった各機能部門があり、それぞれがサイロ化しやすい下地がある中で、人材の多様性が高まって文化と言葉の壁が加わってくると、ますますまとまりにくくなり、いとも簡単に組織に遠心力が働いてしまいかねない。

この分断リスクを解消する術は、一から十まで明示的に説明するオープンなコミュニケーションをしつこく繰り返すことだと小椋氏は言う。「ひたすら社内で言い続けて、行動指針にも落とし込んで浸透させるのが私の仕事」と語るほど、その重要性を意識している(小椋・青島・藤原/2020/p.123)。

もちろん、コミュニケーションに割かれる時間も労力もかなりかかる。しかしそれ以上に、「多様性が高まった結果、変化が起きるスピードがアップして、チャレンジしやすい雰囲気が生まれた」と小椋氏は述べている。コミュニケーションを通じて個々人の違いを尊重する土壌が形成されたがゆえに、多様性がポジティブに作用し始めているのであろう。

個を尊重した多様性のマネジメントという点では、Spiberの取り組みもまた非常に独特である。同社では、個々人の幸せを最大限追求し、自分の給与額は自分で決めるという制度が導入されている。

給与は誰かほかの人から決められるような性質のものではないという経営判断の下、各自が給与を決め、その金額が社内で公開されているのである。その詳細な手続きについては青島・藤原(2021)に譲るが、社長よりも給与額の高い社員も当然ながら出ている。だが、幸せの感じ方は人それぞれであるし、個々人の多様な状況を踏まえた結果であるから、何ら問題はない。これもまた、多様性マネジメントの一つのあり方である。

今日多くの場面で見聞きするように、時代は多様性を尊重する方向へと動いている。ただ、イノベーションという文脈で考えると、多様性は確かに傑出した成果を生み出しうるものの、平均的に見れば、多様性が増すほど実現される価値は下がるという報告もある(Fleming, 2004)。

だからなおのこと多様性のマネジメントが重要なのであり、HENNGEやSpiberの施策は良い学びになる。ただし、これらはあくまで彼らの形であって、各社の状況に適した多様性マネジメントと組織作りが求められることを忘れてはならない。

新旧企業の新結合による創造的対応

以上記してきたように、経営資源が豊富な大企業でもイノベーションの実現に難儀するケースがある中、厳しい資源制約の下で大企業からの支援を受けながら事業を前に進めるスタートアップ企業がいる。

FLOSFIAは、デンソーなど大企業からの出資を受けるとともに協業を進めているし、エリーパワーも大和ハウスからの出資と協力を得ている。SkyDriveが最近の資金調達ラウンドにおいて事業会社からの出資を受けたのは、彼らとの協業を念頭に置いたものであった。

これらのケースにおいて協力相手となっている大企業は、スタートアップ企業の顧客企業またはその可能性のある企業である場合がほとんどである。例えばエリーパワーに出資している大和ハウスは、自社の新築住宅に太陽光システムとエリーパワーの蓄電システムを設置する活動を進め、通信機能を備えた蓄電システムを10年で約5万台普及させた。このことから明らかなように、大企業はスタートアップ企業と協業することによって新しい付加価値の源泉を探索しているのである。

新興企業が大企業の力を借りることは今も昔も常道であろうが、こうした新旧企業の新結合による協業イノベーションは、日本の産業社会でこれまであまり目立つものではなかった。

だが、もし仮に今の時代が不透明さを増しているのだとすれば、環境変化に対する創造的対応に向けて、大企業側としても、社内で決め打ち的にイノベーション活動を推進するより、さまざまな新興企業と多様な組み合わせを数多く試行するほうが得策になりうる。そうなるためにも、新興企業のさらなる登場が待たれるところでもある。

<参考文献>

青島矢一・藤原雅俊( 2021)「Spiber:構造タンパク質で世界を変える」

『一橋ビジネスレビュー』69巻1号、pp.120-138。

Doz, L. Y., & Wilson, K. (2018). Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones. New York: Oxford University Press.

Fleming, L.(2004). Perfecting Cross-Pollination, Harvard

Business Review, 82 (9), 22-24.

藤原雅俊・青島矢一(2019)『イノベーションの長期メカニズム:逆浸透

膜の技術開発史』東洋経済新報社。

「産業変革の起業家たち」『一橋ビジネスレビュー』(第1回~第7回)

第1回 菅原潤一・青島矢一・藤原雅俊(2019)「人工のタンパク質素材の用途開発と量産化でサステイナブルな社会をめざす」『一橋ビジネスレビュー』67巻3号, pp. 156-163。

第2回 人羅俊実・青島矢一・藤原雅俊(2020)「京大発ベンチャーが仕掛ける次世代半導体材料のイノベーション」『一橋ビジネスレビュー』67巻4号, pp. 110-117。

第3回 吉田博一・青島矢一・藤原雅俊(2020)「安全な大型リチウムイオン電池の開発と普及で環境問題・エネルギー問題の解決に挑む」『一橋ビジネスレビュー』68巻1号, pp. 98-107。

第4回 小椋一宏・青島矢一・藤原雅俊(2020)「デジタルネイティブな経営者が切望する『誰にでも最先端のテクノロジーを』」『一橋ビジネスレビュー』68巻2号, pp. 116-124。

第5回 小里文宏・藤原雅俊(2020)「ナスダック上場を果たした日本人起業家が勧める『あとちょっとだけやり続ける』ことの意味」『一橋ビジネスレビュー』68巻3号, pp. 108-115。

第6回 福澤知浩・青島矢一・藤原雅俊(2021)「「空飛ぶクルマ」でモビリティー革命に挑む」『一橋ビジネスレビュー』68巻4号, pp.134-140。

第7回 岡田陽介・青島矢一・藤原雅俊(2021)「AIでリアル産業の現場を革新する」『一橋ビジネスレビュー』69巻1号, pp. 100-107。