100年続くためのデータ経営

―ワークマンはサステナブルな企業経営を標榜しながら、急成長されています。早速ですが、その秘訣は何だとお考えですか。

土屋 サステナブルは我々が一番求めているところです。元来、オーナー経営の会社なので孫の孫の代ぐらいまでのことは常に考えています。四半期利益ではないんですね、100年続かなければ意味がありませんから。となるとカリスマによる超人経営ではなく、誰でもが経営できなければいけない。ということで日頃からトップに意思決定を任せない、凡人経営を目指しています。

―とすると経営の舵取りはどうされているのでしょうか。

土屋 現場の状況を一番よく知るのは加盟店ですが、その次は加盟店を回っているうちのスーパーバイザー(営業)です。だから営業が現場で仮説を立て、実験・検証した「その結論を上に上げてくれ」と言っています。「報連相してもらっても困る」と。実験で検証されれば少なくとも1店舗では正しいわけです。

それを地域レベルで正しいのか、県なのか全国なのか、切り分けるのが上司の責任だと思っています。

切り分けたら本来はマニュアル会社ですから、マニュアルを書き換える。特にコロナ禍の今、現場でさまざまな変化が見つかるのですが、それを吸収して標準化するのが上司の役割。つまり末端から実験成果を集めて少しずつ改善・改革を行い100年間の競争優位を築こうというわけです。それが「エクセル経営」(データ経営)です。

―組織改革は現場からですね。ただ、下から上がってくる情報量が多すぎると取捨選択が大変ではないのでしょうか。

土屋 情報の量を減らすんですよ。我が社の基本となる行動指針の一つが「機能と価格に新基準を打ち立てる」です。これを本気でやっていまして、それ以外の情報は要りません。例えば最近の夏は暑いので、電池で冷却する機能性ウェアの話や、それをいくらで作れるといった情報は集めますが、そこに「今季はルーズシルエットが主流」など、デザインの話は含まれません。機能と価格の情報しか入ってこないので、狭い領域で知見を徹底的に深められ、勝負ができるわけです。

声のするほうに、ゆっくり進化する

土屋 実は我々の行動指針はもう2つあって、その一つが「声のするほうに進化する」です。機能と価格に絞り込んでいるため、その声はよく聞こえてきます。あとは声のする方向を目指すわけですが、その際には“ゆっくり"あるいは“周回遅れ"で進化します。

なぜなら我々のローコストオペレーションはそう真似できません。どこかの会社が先に走っていても、やるかどうか時間をかけて検討します。そしてやるとなれば、ゆっくり着実に進化して勝つまでやる。勝てない分野には行かない。しかも100年は勝ち続けなければいけない。そういったスタンスです。

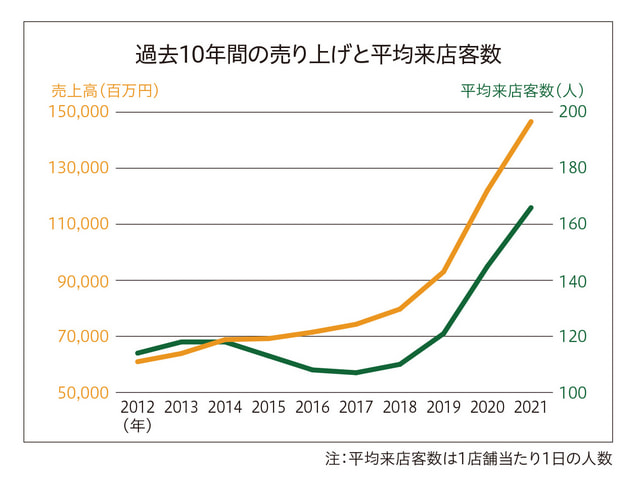

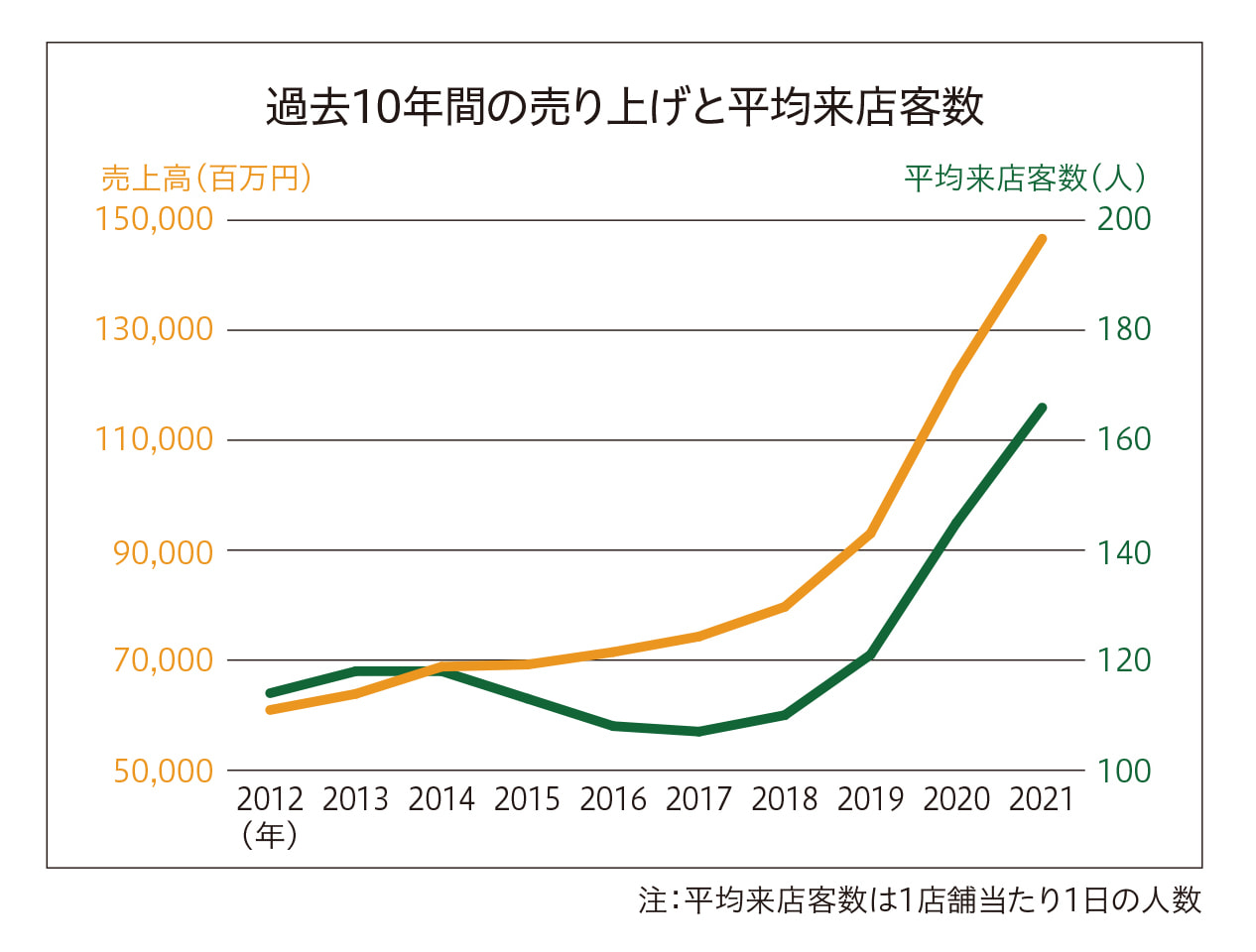

作業服は小さいマーケットですが、40年間勝ち続けています。40年が長いかというと、そうは思いません。現在注力している低価格のアウトドアウェア市場もほぼ競合が見当たらず、全体で4,000億円規模だと思っていますが、進出から2年半で売り上げ500億円を達成しました。地道に進化することが、結果的に最良なんです。だから機能と価格面のほかは、儲かる話にもあえて乗りません。

―儲かる話にも乗らないのですか。

土屋 はい、例えば「この有名ブランドとコラボしませんか」といった話はいろいろ来ますが、絶対に乗りません。価格が高くなってしまうので。

儲けちゃいけないんですよ、儲けると競合も入ってきます。だから粗利は35%以上取りません。ある製品で粗利が高まりそうなら、機能を増やしてみる。例えば女性用スカートに余ったコストを使って撥水機能を加えたら、子どものいる人に当たりました。子どもが汚れた手で触っても、ちょっと拭くだけで取れてしまうんですよ。少し不純な動機ながら、ヒット製品も生まれたわけです(笑)。

また製品開発には経営が途中で口を挟みません。最初から10万着ぐらい作ってしまいます。作った製品を経営は見る。その程度なら、店に出せば必ず売れます。製品寿命が普通のアパレルは1年ですが、我々は5年。2年目からちゃんと戦略を立てて売るんです。1年目から値引きなどせず、5年間、同じ値段です。生地やファスナーの色を変えるとか、撥水加工を施すとか、そういうことは少しずつやりますが、設計、型紙や製造工程は変えない。無駄なことはしないと。だから、この5年間で売り上げは2倍に増えましたが、社員数は1.5倍にしかなっていません。

「しない経営」の真実

―これだけ社会の変化が激しいと、いろいろな誘惑につい目移りしたりはしないのでしょうか。

土屋 手出しはしないですね。そのほかにも、子会社はつくらない。業界団体には入らない。社内行事はしない。あとは社内販売も伝票が出るからしない。旅費や経費精算に至っては伝票の数が増えるから、年1回ぐらいが望ましいとか(笑)。

―徹底していますね。管理職の方々にとっては我慢の経営という感じがします。

土屋 そうですね。でも、そもそも役員は必要なければ会社には来なくていいんですよ。基本は週1回で十分。私は通常は週2回、コロナ禍では月2、3回です。会社に行くと余計なことに気づいて、余分な仕事や自分の考えをつい下に押し付ける。これは禁止なんですよ、うちは。データ経営ですから、思い込みや先入観を持つべきではありません。

積極的に自らを変革する。組織を変えていく。それがいい上司で、下は前にも言ったとおり、次々に新しく発見をして実験して、事実を上に突き付ける。まだ全部がそのとおりにはなっていませんが、それが理想とする組織です。

同時に管理職は社員の時間を区切らない。ストレスはかけない。ノルマを課さない。自分のペースで勝手にやってくれ、というわけです。これが我が社の行動指針の3つ目になります。時間を区切れば、ろくな仕事ができません。時間はいくらかけても構わないから、その代わりに納得のいく結論を持ってきてくれと言っています。

プレッシャーをかけると、人にはやはり歪みが生じて仕事の質が下がります。だからその人に合ったスピードで走ってもらう。頑張りすぎるのは禁止で、動き続けてもらえればいい(笑)。ただ、実際は走っている人は多いですよ。弊社では「ワーク・イン・ライフ」といいますが、仕事とプライベートを混同するのは問題ですが、はっきり分かれすぎても良くない。仕事自体も面白くあって楽しむべきです。もし自分がやりたければ、時間が押しても構わない。もちろん残業代もつけます。だけど上司は命令してはいけない、というのがうちの組織論です。

商社マン時代の反省が原点

―ご著書を拝見すると、土屋さんも昔は今とは随分違ったようですね。

土屋 商社勤めだったので時間に追われ、ノルマを果たし、下にプレッシャーをかけまくるのが日常でした(笑)。そもそも商社時代、私は“ジャングルファイター”と呼ばれていまして、大した戦略がないのにゲリラ戦で一回も負けていないと。というのも大商社の看板を使えば、部下は優秀ですし、新規事業でも100億の売り上げと10億の利益はわりと簡単にできるんですよ。

ところが経営企画室にいた際に「ゲリラ戦ではなく、もっと戦略的な仕事をすべきだ」といわれました。1,000億円規模の仕事で利益は最低100億円ないと面白くないと。そこはさすが商社ですよね。それに気づいて、ちょっとむなしくなってしまったんです。そのとき偶然、ワークマンの創業者で叔父の土屋嘉雄会長(当時)から「来ないか」と誘われました。行くにあたって「何をするんですか」と聞いたら「昼寝してても5年ぐらいはやっていけるから、しばらくは何もしなくていい」と言われたんですよ。それが「しない経営」の原点です。

―そこから改革が始まったんですね。

土屋 そう。商社マンだった当時はコンサル部門を作り、書店に行って本を棚ごと買って何十冊も読んで、自分でコンサルツールを開発。100名ほどのシステムエンジニアをコンサルの名刺に変えさせて部下にして、プレゼンの仕方を教えて時間単価が月100万円だったのを250万円にしたところでした。そしてトップだった私は800万円を頂いていました。

しかし、そういうのをやって疲れていたんですよ。手掛けた仕事はすべて比較的うまくいっていたものの、結局、商社から見ると、そして百年の計からすると大したことではなかった。

だからその反省で、ワークマン入社後、初めは本当に何もしませんでした。それがよかったんだと思います。そこで「何でも手を出す」から「何にでも手を出さない」に、考え方が180度変わりました。私が入社して9年経ちますが、その間、会社の経営目標として新たに掲げたのは「客層拡大」の1つだけ。そしてそのための達成手段も「しない経営」と「データ経営」だけです。それをずっとやっています。現状の達成率は2、3割なので、あと15年かかるか20年かかるかわかりませんが、今後もその1つの目標と2つの達成手段を愚直に追求するのみですね。

徹底的にプロフェッショナルになって、一つのことを全員でやっていく。そうすればうまくいきますよ。その際に「時間はいくらかかっても構わない」と言えば、逆に早く進みます。社員は自分のペースでできますから。「これは明日までね」というと大切な案件も止めてしまい、止めたがゆえにクレームになったり、余計な仕事が増えるわけです。だから私は部下に対して入社以来、一度も「すぐにやれ」と言ったことはありません。

―商社のときとは反対ですね(笑)。

土屋 そう、時間を敵に回したから小さいビジネスしかできなかった。100年競争優位を保つには時間を味方にするしかありません。個人向けの作業服に関しては、ワークマンは40年間ずっと競争優位を保っています。市場の半分ぐらいは持っていまして、私どもが910店舗、2位が約50店舗と1/20ほどの規模しかない。だから現在「ワークマンプラス」で扱う低価格のアウトドアウェア、スポーツウェアも、100年続かなければ止め、ほかのものをやる。そういう方針なんですね。パラドックスのようですが、時間をかけてストレスはかけないと、社員たちはかえって、早くのびのびと仕事をします。自分の夢の実現として仕事をやる。これほど強いことはありません。

客層拡大と働き方改革

―土屋さんの中で「しない経営」へのシフトはわりとスムーズだったのでしょうか。

土屋 元々「しない経営」だったワークマンに、私が入って「もっとしない経営」にしたわけです。ただ、これはやっぱり試行錯誤でした。何もしなかった2年の間に、このまま作業服の市場をワークマンが取り尽くそうとすれば、人口3万、4万人の地方都市まで出店しない限り難しい。そこには限界がありそうだと気づき、何とかしようと「客層拡大」を新たな経営目標に置いたのです。

前から「客層拡大」は目標の一つだったようですが、私の定義は「同じ製品を、見せ方を変えて別のお客様にも売る」ということ。すると売り上げは倍になっても、製品点数は変わりません。これが客層拡大の本当に意味するところです。

そして経営目標達成に向けての本気度をわかってもらうために、社員に「5年で100万円ベースアップする」と初めに宣言

しました。

―すごいですね。社内での反応はどうでしたか。

土屋 元は忖度の多い会社なので上から言われると、全員そっちに向くのですが、心の中では経営が本気かを見ていました。大抵の経営者は口だけになりやすい。目標をたくさん出しますから。しかし私は1つだけなので、それぐらいはちゃんとやらなければいけません。それで「改革は必ず成功させるのだから、先に成果報酬を払う」と。そして実行しました。

併せて働き方も改革しようと、まず最も残業の多い部署から「どんな犠牲を払ってでも残業ゼロにする」と号令をかけました。最初に手をつけたのが決算を担当する経理部です。上場企業なので締め日から45日以内に東京証券取引所に決算報告書を出しますが、それを期限ぎりぎりまで遅らせました。ここ最近は決算早期化の流れがあり、「株価に影響があるかな」とも思ったのですが杞憂に終わり、誰からも文句もなし。結果、経理部の残業がほぼゼロになったのです。

これには監査法人も喜んでくれました。彼らに対しては「徹底的に監査してほしい」「問題点は貯めないでその都度出してほしい」と言っています。数年間貯めて何十億になると経営者はクビになってしまいます。監査もより的確になり、みんなが得をしたわけです。

―組織改革は若い方には受け入れやすくても、ベテランの社員はすぐに頭を切り替えられないかもしれないですね。世代による反応の差などはありましたか。

土屋 もちろんありました。ただ、それに伴う降格人事などはしていません。そうやって社員にストレスをかけてしまっては、元も子もないので。

どうしたかというと、私が入社した頃の役員は6人でしたが、今は3人に減らしました。役職定年を待っていたんですよ。そしてその分、社員の給料に回しました。だから私が理想とする体制になるまでに8年かかりました。

ここでも時間を味方にしたのです。百年の計ですから最初の8年ぐらい、どうってことない。毎年、少しずつ近づく。昨年、営業部長として、数式とかアルゴリズムに強い社員が営業のトップになって大体完成しました。

加盟店、メーカーとのコミュニケーション

—加盟店さんとの関係はどうですか。

土屋 加盟店とは非常に仲がよくて、6年契約のところ、契約更新率が99%です。子どもに引き継ぐケースも50%近くあります。彼らにとっていわば家業なんですね。

あとメーカーさんも、国内メーカーの8割が創業以来40年間の付き合いです。海外メーカーも脱落したところは1、2社しかない。新規は増えますが。メーカーを替えると経費がかかる上に、呼吸が合うまで数年かかりますから。こうして、あらゆるものが長期タームなんです。

―加盟店といい関係を築くために、どのようなことを心がけていらっしゃいますか。

土屋 加盟店とは長期の付き合いが前提なので、売り上げ目標を設定したり、圧力はかけません。

―売り上げ目標がない?

土屋 ありません。売り上げが理由で加盟店の再契約をしないことは今まで1件もないですね。売り上げが増える余地があっても、です。例えばワークマンの既存店があって「ワークマンプラス」にすると概して1.5倍の売り上げになります。ただ、地方に住むご高齢で、お子さんも東京で安定した会社に勤務されているようなオーナーさんの場合、お年寄り2人が食べていければ十分という方も多い。それはそれで認めています。もちろん子どもが引き継ぎたいといった場合は最大限にサポートしますが。

より儲けたければ数千万円をかけて改装して売り上げを1.5倍にする。そうしたくなければ今のままでいい。売り上げ原理、利益原理ではやっていないです。もちろん顧客サービスなどは最低限はやってもらわないと困りますけどね。お客様にご迷惑をかけない限り、どの程度収入が欲しいかなど加盟店さんごとの事情に合わせ、自分の生き方を貫いていただけます。

―加盟店になるには、何か審査があるのでしょうか。

土屋 最近は加盟店募集への応募も大変多いのですが、その選考基準は基本的には一つだけ。“人柄がいい”です。

―それだけですか。

土屋 そうです。人柄が悪いとお客様に迷惑をかけますし、商売熱心すぎて社員にプレッシャーをかけるような人は採りません。一方、社員の採用基準も有能さなどではなく、一番大切なのは親切心。そういう原理があれば加盟店さんとお互いにうまくやっていけて、契約更新率が99%になる。それで実際、業績も上がっていますから。

―採用基準の親切心や人柄は人によって印象が違ったりして、数字重視のデータ経営には、ややそぐわない気もするのですが。

土屋 データ経営は儲けのためではありません。客観的な議論ができる会社にするためのもの。従来は社長と飲みに行かなければ昇進しないとか、上に忖度していたわけですよ。そうではなく、現場で起きる変化を下が吸い上げ、自分の頭で考えてデータとして上に上げる。そうすれば上も「時代が変わった」と理解できます。

要するに組織が活性化するための組織論としてのデータ経営なのです。例えるならエッジコンピューティングや分散型コンピューティング。下で頭脳を持って演算して出した結論を上に伝えられれば一番強いわけですよ。

さらには、人柄や親切心といったデータ化できないものを、あえて経営に取り入れることも大切だと考えています。そこが一種のコアバリューになる。製品は真似できても、裏にあるそういう一見、不合理な仕組みを真似するのは難しい。合理的な部分だけ集めて会社にしても、真似されてすぐに追いつかれてしまう。一方、不合理な原理原則が多数集まると、それは合理的になる。しかも真似できない。屁理屈かもしれませんが、楠木建先生の『ストーリーとしての競争戦略』に近い話だと思っています。

経営戦略から学ぶ

―楠木先生のお名前も出てきましたが、ご著書を拝見すると経営理論をいろいろと引き合いに出されていて、ビジネス書を読み込まれている印象を受けました。

土屋 ビジネス書は大好きですね。商社時代も「これだ!」と思った先生の研究室に勝手に押しかけ、弟子になっていました(笑)。

もちろん、向こうは弟子だと思っていないのでしょうが、幸いに多くのことを教えていただきました。最近だと『世界標準の経営理論』の入山章栄先生ですね。これは私のバイブルで、本で紹介されている40ほどの経営理論を要約したファイルを、鞄の中に入れて持ち歩いています。例えば、今、アンバサダーマーケティングというのをやっているのですが、これはこの中の理論だと何に当てはまるか、ずっと考えていて、「これはプロスペクト理論だ!」と納得したわけです。

―経営理論をかなり実践的に試されているのですね。

土屋 そうなんです。実は私が本を書いたのも、初めは「『しない経営』なので、面倒なことはしません」とお断りしたのですが、

出版社の方が「入山先生との対談をアレンジする」と言ってくださったので、乗り気になったのです。

―確かに本の最後に対談が載っていますね。

土屋 はい。その対談では、現在のワークマンの経営を、入山先生が提唱する「両利きの経営」の観点からいろいろ議論させていただきました。元々、ワークマンは愚直に一つのマーケットを深掘りする運営型。一方、私はどちらかというと横の拡散型、格好よくいうと知の探索型なんです。その相容れない両者だからこそ、お互いを尊敬し成功した、と。

そのほか今、特に参考にしているのが「暗黙知理論」ですね。暗黙知って使い勝手が悪いものですが、暗黙知を表現する、あえて言語化することが重要だと思っています。言語化することによって確固たる目標とか、力になる。何かふわふわしたものを、例えば「標準化経営」だとか「データ経営」だとか、言葉にするとすごく強固なものになりますよね。

何か成功したとき、それが定着すると暗黙知になり得ますが、それを言語化しておかないと本当に後に残らないんですよ。曖昧にしたままで、そのビジネスを創った第一世代が引退すると、せっかくの強みが失われ、別物になってしまうことがあります。また経営者にとっても、漠然と考えていることを言語化したり、何かの理論に当てはめることで、自分のアイデアを補完できる。経営者はやはり不安な面もあるので、そうすれば心の支えにもなりますよね。

今後の経営ビジョン

―100年経営という言葉をずっと伺ってきましたが、今後の経営ビジョンについて改めてお聞かせください。

土屋 客層拡大を今後も追求します。ただし男性ものの市場はトータルで1,000億~1,500億円と見積もっていて、今まで2年半で500億円近くを取りましたから、10年しないうちに飽和します。だから女性ものにそろそろ本腰を入れる必要がある。

スポーツ・アウトドアウェアに関していえば、女性は家庭着としても着るので男性用の2倍ぐらいの市場かな。すると約2,500億円。上着はユニセックスで着られても、パンツなどは女性専用を作らなければいけません。ただ、製品点数を1つでも増やしたくないので、それはできるだけ後回しにしたい。現代の女性は自分のサイズより上のオーバーサイズを好むので、当面は上着を中心に男女共通で展開して、女性専用品は少しずつ増やしていこうと思っています。そうやって客層拡大を続けていくつもりです。

―海外進出などは考えませんか。

土屋 海外には絶対に出ていきませんね。海外に行くと日本で一流でも、言語や習慣の問題もあって二流になりますから。さらに我々は凡人経営なので二流が海外に行くと三流になってしまいます。だからいわゆるホワイトスペース、競争のない市場をまず取る。国内だけでアウトドアウェアの空白市場が、まだ4,000億円あると思っています。それ以外のカテゴリを含めると7,000億円。無競争でも100年間続くマーケットを、それだけ持っているわけですよ。

―製品を増やしたくないとのことですが、女性は特に「バリエーションが欲しい」という欲求がある気がします。その辺はどう考えてらっしゃいますか。

土屋 私たちが一般的なアパレル市場で勝負すれば必ず負けます。だから自分たちの世界をしっかり守る必要がある。いま女性向けはかなり受けていますが、実は女性用のウェアも、店にある男性ものを女性用としてフィーチャーしただけです。基本的には#ワークマン女子のために1点たりとも新しく創ったものはありません。

それが「しない経営」なんですよ。すべて共通化する、標準化する。ワークマンにも女性が着られるものが数々揃っています。だから見せ方を変えてやりくりする。しかもワークマンとワークマンプラスも一緒。つまりワークマンプラスと#ワークマン女子も製品は100% 共通なんですよ。女性向けの製品は確かに少なめですが、基本となる製品数が驚くほど多いので、そう簡単に新しいものは作りません。女性に似合いそうな製品は小さなサイズを増やすとか、それだけであと何年かは十分だと思っています。

―それでもインスタなどを見ますと、「えっ、これワークマンの服?」と思える、すごくおしゃれに着こなしている方がけっこういらっしゃいますね。

土屋 そう、需要があるのは間違いないですが、そこに旗を立て、みんなで拳を振り上げて、といったことはしません。市場があるのはわかっているので「少しずつ取りましょう」と。ただ男性ものに比べて市場が大きいので、今から何かしら手を打つ必要はある。なので現状は既にある製品を女性向けに展示して、それでマーケットをある程度取っておこうと思っています。

本気でやれば、5年、10年で売り上げを4,000億~5,000億円にするのは簡単にできます。でも、そのためには社員を増やさなければいけないですし、増やした社員に見合う成長がずっと続くとも限りません。ここ3年ほど年2~3割の成長を達成しましたが、やはり社内にひずみが生じました。ついてこられない加盟店の店長もいる。だから会社と社員、加盟店の最大公約数的な共通項を見つけて、徐々に右肩上がりでやっていければと思っています。何しろ「少しずつ進化する」がモットーなので(笑)。

―ぶれないですね、本当に。

土屋 それが「しない経営」ですから。それからもう一つ、さらに人材の育成に注力したいと思います。私が引退しても100年間は競争優位が続くように、今シナリオを作っています。自分の頭で考え、深掘りが得意な社員は増えましたが、彼らにさらに横の知識も持ってもらいたい。私が読んだ経営に関する本を、何人かには機会を見つけて渡しています。これはこの人が読むべきだと分類し、その人のために線を引っ張って、付箋もつけて、コメントも書いておきます。そうした中から、次世代の会社を担うリーダーが育っていってくれればと思っています。