はじめに

強いチームにはさまざまある。例えば一人のスーパースターがいて、彼の能力を最大限に活かすチーム、個々人が高い能力を持つオールスターが揃ったチームなど。前者は1人の天才サイエンティストを中心としたプロジェクト、後者は社長肝煎りの案件で各部門のエース級が集められるようなプロジェクトであり、スポーツの世界だけに限らず、ビジネスの世界でも見られるだろう。

いずれも強いチームになる可能性を持っているが、職場であれ、スポーツであれ、プロジェクトであれ、個々の能力が高いだけでは、十分な成果が出るとは限らない。それに加えてチームとしての力が影響する。本稿が念頭におく「強いチーム」は、個々の能力が決して高くなくとも、総体として能力が高いチームを指す。

このようなチームでは、やるべきことがきっちりなされ、互いに支援し合っている。ただし、皆が規律を守り、ルールどおりに活動するだけでは強いチームにはなれない。それだけではなく、それぞれの個が自律して、思考し、常に新しいことをやろうとする。このような協働の精神と自律の気概を持っていれば、個々の能力が決して高くなくとも、総体として能力が高いチームが生まれるのである。

結論を先に述べると、本稿ではこのような強いチームにおいては、メンバー間の関係性が非常に大事だと考えている。つまり、チームや職場における関わりあいが協働の精神と自律の気概を生み、職場やチームを強くし、ひいては組織や個人をも強くする。つまり、関わりあいがあることが強いチームの根幹であり、メンバー同士の間で協働の精神と自律の気概が生まれていると考える[図表1]。

協働と自律の行動

著者が観察したワンシーンを紹介しよう。ある食品メーカーの工場を取材したときのことである。この工場ではフリーズドライの具材を入れたカップスープの製造を行っていた。取材の合間の昼休み、工場の様子を見学していたところ、作業着姿の人物とスーツ姿の人物、そして白衣を着た人物の3人が、片隅にある機械の前で熱心に話をしていた。

取材の窓口の方に質問すると、わざわざその場に赴き、何を話していたのかを聞いてきてくれた。すると、現在はスープに4品目の具材を同時に入れられる工場のラインを、工夫次第で6品目まで増やすことができそうだと検討しているとのこと。そしてそれを踏まえ、商品企画の担当者(スーツの人物)、新商品開発の研究者(白衣の人物)と工場の担当者が、それが実現できた際に新商品へとつながる可能性を議論していた。

そこで「そのような企画が上がっているのですか?」と質問したところ、「そういうことではないようです。自発的に工場の担当者が技術的

な可能性を模索して、それに意味がありそうか、昼休みに企画と開発に聞いてみたようです」との答えだった。

4つの具材を入れていた機械を、6つ入れられるようにするのは確かに技術的には新しい工夫であろう。しかし、スープの具材が4つから6つに増えること自体は、それほど大きな変化ではないように思える。ただ、別の具材を入れられれば可能性が広がり、新商品の企画・開発のアイデアが促進されるのは間違いない。そしてこのような小さな工夫が、職場や組織のさまざまな専門家の間で起こることでアイデアは膨らみ、革新的な商品が生まれることは少なくない。

日常的にも経験するが、思いも寄らないほど大きな成果は、ちょっとした小さなアイデアの交換によって創発的に起こることがある。他者との協働によって常に創発的なアイデアが生まれるわけではないが、やり取りを重ねていくことによって、その可能性は高まるであろう。つまり、強いチームにおいてはアイデアが生まれる素地があるのだ。

組織行動論では、このような協働と自律の行動はそれぞれ「組織市民行動」「プロアクティブ行動」として捉えられている。

組織市民行動は、一緒に働く仲間のためにやるべきことを全うし、たとえ職務として規定されていなくとも仲間を助けるような行動を指す。一方、プロアクティブ行動は、日本語でいえば“創意工夫”のように、自分で自分の仕事を変えていくような行動を指す。

改めてまとめると、強いチームではメンバーが組織市民行動やプロアクティブ行動を積極的に行っており、それをチームレベルでマネジメントすることが、より強いチーム作りにつながるというわけである。

自律と協働をもたらす関わりあい

ではこのような2つの行動をいかにマネジメントしていくのか。実は、この2つを同時に促すことは結構難しい。なぜなら自律的な行動とは、自らの考えで自分の行動を決めていくものであるのに対し、協働的な行動とは、ルールを守ることや他者のためのものであるように、相反する行動だからである。したがって、自由な活動を奨励すれば、秩序だった行動や他者のために支援するような行動は起きにくい。一方で、規律を重んじる行動を奨励すれば、自らの考えで自由に活動する意識は薄れてしまうだろう。

すでに述べたように、本稿ではこのような2つの行動のマネジメントを、職場やチームにおける関わりあいに求める。ここでいう関わりあいとは、単にメンバーの間の関係性が良い(仲が良い)ことを指すのではなく、目標を達成するためにはお互いの協力が必要であること、それぞれの仕事をうまくこなすためにはお互いの仕事をしっかりと行う必要があることを理解している状態を指す。つまり、それぞれの仕事が相互依存することで、チーム目標を達成している点を理解していること。それを関わりあいが強い状態と考える。

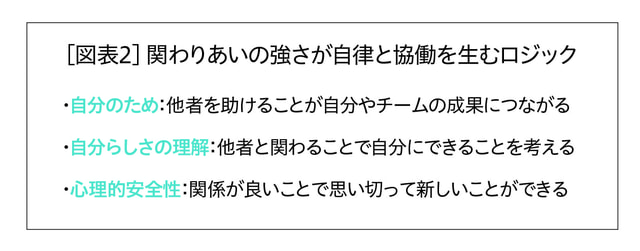

そして、なぜチームにおける関わりあい(仕事が相互依存的であるというメンバー間での認識)が強いことが、自律的な行動と協働という相反する結果をもたらすのか。そこには3つのロジックがある[図表2]。

1つ目は、関わりあいが強ければ、他者への支援が自分のためでもあると認識し、支援に対する意識が高まるのである。共通の目標のもと相互依存的に働いていることを認識しているチームでは、同僚の仕事がうまく進まなければ自分の仕事もうまく進まないと気づく。また自分がきちんと仕事をしなければ同僚の仕事や共通の目標の達成にも影響が出るため、やるべきことを確実にこなそうとする。

2つ目には、このようなチームでは自分と同僚との違いを認識し、自分のアイデンティティ(自分らしさ)に気づきやすい状況がある。故に自分にできることは何かを考え、行動するようになる。それは同僚を支援したり、やるべきことを全うしてチームに貢献したりするだけでなく、自分の持ち味や自分らしさを考えることにもなり、自らが考えた自律的な活動につながる。

また3つ目として、同僚同士のコミュニケーションや関係性が良好になり、それがいろいろなことへの思い切った挑戦を可能にする。つまり大胆な行動ができるのである。近年、発言によって自分に不利益を被ることが少ないという心理的安全性が、積極的な行動や発言、自律・自主的な行動につながると指摘されているが、関わりあいの強いチームにおいては、同様の風土を醸成することになると考えられるのである。

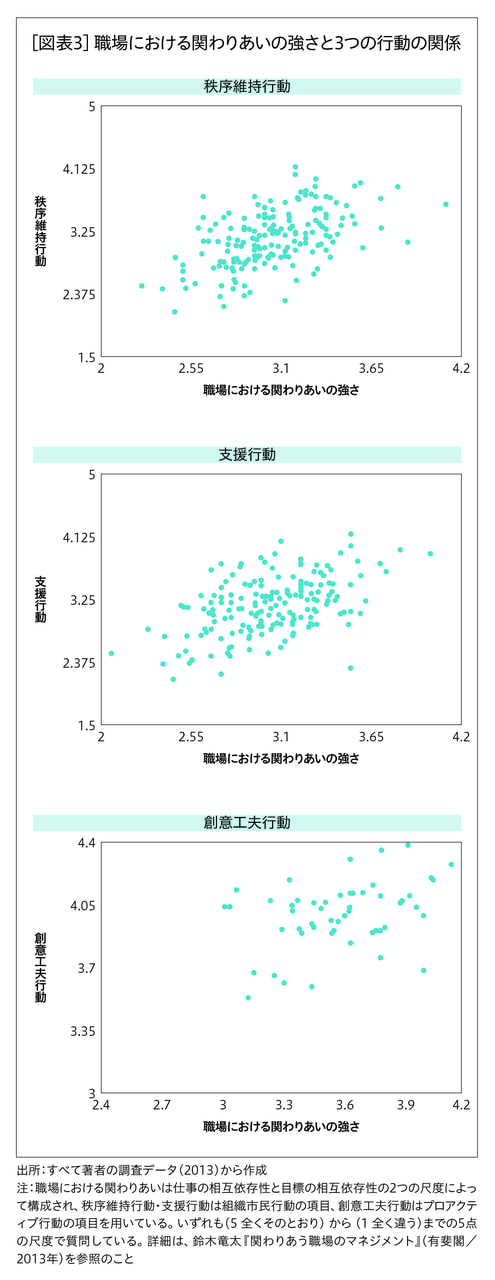

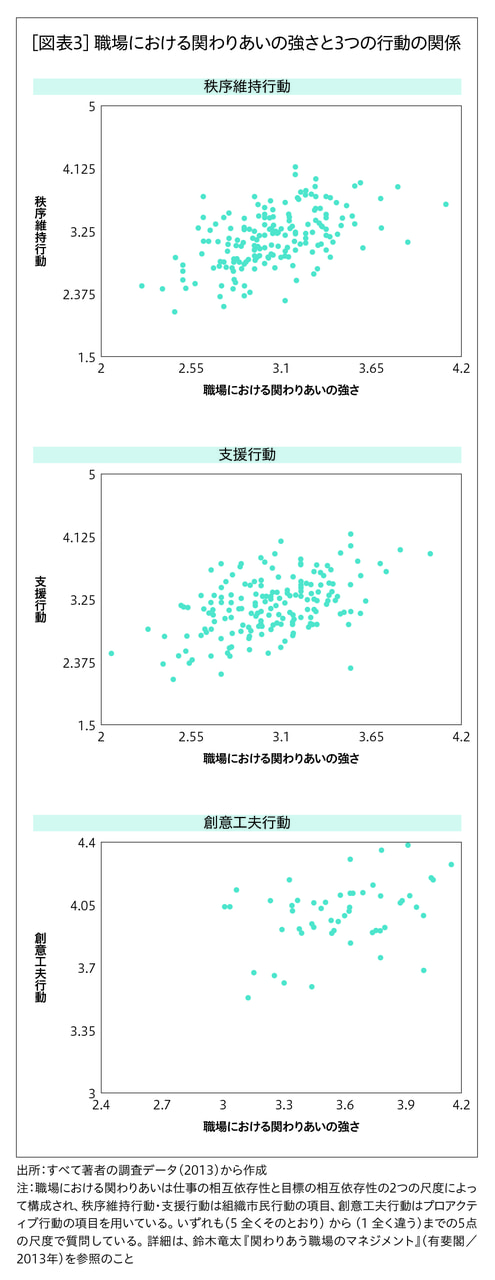

[図表3]は、筆者が行った調査の結果である。調査は日本企業に勤める従業員に対して実施した。関わりあいの強さとしては、先に述べたように仕事の相互依存性と目標の相互依存性を尺度にし、協働に関してはやるべきことをしっかりやるという行動(秩序維持行動)と同僚を支援するという行動(支援行動)、自律に関しては創意工夫をする行動(創意工夫行動)を取り上げている。

3つの図は単純に関わりあいの強い職場と3つの行動の関係を、それぞれ図示したものである。ここからわかるように、いずれの行動についても関わりあいが強い職場では、それらの行動が強くなることがわかる。

閉鎖的なコミュニティと開放的なコミュニティ

ただし気をつけるべき点は、関わりあいが強いチームには2つの誤った帰結が起こりうるということである。1つは緩んだ共同体としてのチーム、もう1つは監視社会的なチームである。前者は、関わりあいの強さが個人の甘えにつながっているような場合である。すでに述べたように、関わりあいが強いチームにおいては同僚への支援が促進される。またチーム内の関係が良くなる故に、相互に厳しいことを言えなくなってしまう。つまり「きついことを言うと嫌われてしまう」という心理が働く。結果として、いわゆる“なあなあの関係”ができてしまう。

筆者が以前行ったディーラーに関する調査では、ある支店は職場の仲の良さは非常に高かったが、業績は平均よりもかなり下であった。後日取材に行くと、支店長はこの点について十分に理解していた。その店舗では社員が一緒にBBQをしたり、ランチに出かけたりと、とても仲が良いとのことだった。そしてそれ故、皆が互いに対して甘く、たとえ個人が支店の目標に達しなくとも、今までどおり慰め合うだけであまり気にせず、自主的な工夫もないままであることが問題だとおっしゃっていた。

また、もう1つの監視社会的なチームにおいては、協働や支援をチーム内の圧力として感じてしまうことが多い。TOYOTAのカイゼン活動が注目され、さまざまな企業においても現場のQCサークルを通して、その導入が実践されてきたが、中には、カイゼン活動をしない人に対して内部で圧力がかかることもあった。カイゼン提案を積極的に行わない人に対して、「なぜしないのか」といった追及が起こっていたのである。その結果、カイゼン提案は本来の自主的な性質から強制性を帯びるようになり、QCサークル内の働き手たちは強いストレスにさらされるようになった。関わりあいが強いが故に、自主的な活動を強制する風土ができてしまったのである。

一見異なる2つの誤った帰結であるが、根本にあるのは2点である。1つは自律あるいは協働のどちらかに偏ってしまっていること。緩んだ共同体においては自律(自由)へ偏り、やるべきことをきちんとやるといった協働が弱くなってしまっている。一方、監視社会的なチームでは協働への圧力が強すぎ、自主性が失われている。

もう1点は、いずれも閉鎖的なコミュニティであること。つまり価値観や規範がメンバーに強く共有され、かつそれが固定的なのである。このようなコミュニティでは、特定の価値観のもとで望まれる行動が半ば強制され、それと異なる行動をとる個人はパージされてしまう。つまりは、新しい価値観や規範が受け入れられなくなるのである。当然ながら、新しくチームのメンバーとなる者にとって、その価値観や規範は共に作るのではなく、与えられ、従うべきものとなってしまう。

相互依存性の認識を有するチームにおいては、半ば必然的に内部の価値観の共有や仲の良さが深まっていく。一方で、チームが閉鎖的にならないように、リーダーは気をつける必要があるだろう。チームのマネジメントにおける重要な考え方の1つは、上からではなく、下からのマネジメントであるべきということである。

一緒に働くメンバーが、相互に関連性を持ちながら、価値観や規範を共有し、同じ目標に向かって自律と協働をしていく。しかし、チームが入れ替わっても、前からいたメンバーの価値観や規範が残り、新規の参加者にとって、それは自らの価値観や考えを反映するものではなく、受け入れるかどうかの選択になってしまう。

そういったわけで、価値観や規範が今いるメンバーにとって受け入れられるものか、常に見直していくことが重要になる。

これは仕事においても多様性が重視される現在、また多様性がより創造性を高めるチーム活動ではいっそう重要となるはずである。

関わりあいをデザインする

最後に、具体的にどのように関わりあいをチームの中でデザインし、強いチームを作っていくのか、その点について触れていくことにしよう。改めて、ここでいう関わりあいとは、チームの目標が皆で協力しないと達成できない相互依存的なものと認識していること、また自分の仕事が同僚の仕事に影響を与え、同僚の仕事が自分の仕事にも影響を与えている相互依存的であると認識していることを指す。

つまりは“お互い様”で進めないと自分の仕事もチームの目標も達成できないと認識している状態を指す。故に、最も大事なのはその認識を具体的に持ってもらうことになる。

スポーツであれ、音楽であれ、仕事であれ、創造的な活動であれ、チームで活動する以上、相互依存的なのは間違いない。しかしながら実際はそうであるにもかかわらず、自分のことさえやれば良い、チームメイトの仕事ぶりと自分の仕事はあまり関係ないと考える人はいる。特に近年、仕事の現場で導入されている目標管理制度は、個々人に達成すべき目標を提示する上で、どうしても自分だけの狭い範囲での仕事の理解にとどまってしまう。

先に挙げたディーラーの取材において、次のようなエピソードも聞いた。自動車ディーラーの支店メンバーには、営業担当から言っても効果がない場合も、メカニックが言ってくれると顧客も耳を傾けやすい。確かに顧客対応は個別の営業担当の仕事だが、業績を上げる支店では、お互いが良い仕事をするためには両者の仕事が必要であることを理解しているのである。

このような認識を持ってもらうためには、自分の仕事が全体のどの部分を担っていて、誰の仕事に影響を与えるのか、反対に誰の仕事が自分の仕事に影響を与えるのか、全体がどのような関係性であればより良い成果につながるのか、をわかるようにしていく必要がある。これは相互の仕事を見える化したり、ローテーションを行ったりして、一段上からチーム全体の仕事を理解する視点を提供するなどすれば可能になる。もちろん、マネジャーやリーダーがそのチームの仕事の関係性をメンバーに伝えていくことも有効かもしれない。

また、関わりあいをチーム内でデザインする際に、重要なのは、それが必要で必然的に行われるものであること、さらに追加的なコストなく実現することである。

チームの仕事において関わりあいが重要であるとすると、そのための仕組みを作りたくなる。例えば、これまではやっていなかった朝礼を始めたり、リーダーによっては(コロナ禍ではなかなかできないが)飲み会や食事会といった業務外での関わりあいの時間を作ろうとしたりする。これらのアイデアは決して悪いものではない。しかし、このような取り組みが長く続くことは少ない。なぜなら、いずれも当事者に時間や費用などが追加的にも発生するからである。

当事者に追加の負担を強いるような新たな取り組みは、最初のうちは機能するが段々と面倒になって続かなくなったり、形式的になってしまったりすることが多い。それを避けるためには、すでにある仕組みの中で関わりあいを増す工夫をしたりと、そのことがすぐに自分の利になると感じられるような仕組みの構築が肝要である。

例えば、建築家の安藤忠雄氏の事務所は、建物が吹き抜けになっており1階部分で建築の打ち合わせが行われる。そのため別の階で仕事をしているほかのメンバーにも、打ち合わせの内容や指示が伝わっている。また、そのプロジェクトに自分も関わりたいと思えば、打ち合わせにも自由に参加できるそうだ。

あるいは京セラでは、アメーバと呼ばれる小集団ごとに収支が計算され、その積算が組織の収支になるように管理会計の仕組みができており、そのアメーバ単位での数字を意識するようになっている。そのため日々の自分たちの働きぶりが組織にどのように貢献するかを把握でき、現場レベルの人も自分の属するアメーバの業績を上げるにはどうしたら良いかを意識するようになっている。

そのため日々の自分たちの働きぶりが組織にどのように貢献するかを把握でき、現場レベルの人も自分の属するアメーバの業績を上げるにはどうしたら良いかを意識するようになっている。関わりあいをデザインする上では、通常の業務の中でそれを強める仕組みをいかに無理なく組み込めるか、を考えることが実は大事になる。

リモートワークにおける関わりあい

最後に、リモートワークが進む中での関わりあいについて考えていくことにしたい。関わりあいによる強いチームのベースの1つに、個々人が「察する」ということがある。ここでいう強いチームの特徴は、メンバーが自分にできることは何かを考え、自発的に実行することにある。それらは仲間への支援ややるべきことをしっかりなすこと、あるいは自分らしさを発揮することだったり、貢献するためのそもそもの能力を自ら高めることだったりする。そのためにも、全体の様子から自分のすべきことを考える「察する」ことが必要になる。

ただし、察することは日々の観察で育まれる。察することを通じて相互の依存性を理解するし、だからこそ同時に察することもできるようになる。リモートワークの状況下では、それがなかなか難しくなると予想される。なぜなら我々は職場のちょっとした空気の変化から「何か仕事で大変なことが起きたな」とか「難しかった例の案件がうまくいったのかな」といったことまで感じる。子どものレベルでも、「今日はお母さんの虫の居所が悪いから余計なことは言わないでおこう」といったように、同じ場にいることで感じられるものは少なくない。

リモートワークでは場を共有していないからこそ、その察する力の低下について我々は考慮する必要がある。もちろん、だからこそ同じ場を

共有する機会を増やしていこうと考える向きもあるだろうが、もう1つには、自分の状況を共有する仕組みをより強化することで、もっと楽に察せられるようにするといった方向性もあるだろう。例えば「こう動いてほしい」「こう考えてほしい」など互いに進んで伝えるようにしていく、そのような場(バーチャルでもリアルでも)や機会を作る、そしてそれぞれが発信していくといったことが大事になると考えられる。

また「察する」とは能力でもある。観察していれば誰もが察っせられるわけではない。技術が発達し、効率性が改善され、今のような働き方が続いていけば、察する力は徐々に衰えていくことになるだろう。当たり前にあった「察する」力が、いずれ貴重になっている可能性もある。そのためにも、ほっといても察する力が育まれると考えずに、チームの中で意識的に醸成していくことが、今後は求められていくのではないかと考える。