経済学研究とビジネス

―藤田さんは「計量経済学」と「実証産業組織論」がご専門です。専攻されたきっかけは何だったのですか。

藤田 私は高校生ぐらいから「物事はデータで確認することが大事」と感じていましたが、世の中でデータを使って論争が行われるとき「先に結論ありき」で恣意的にデータが扱われていることに違和感を持っていました。「日本は経済が衰退している」と言いたいとき、たくさんあるデータの中からそのように見えるデータだけを選べば、相手を説得しやすくなる。でもそれは公正なデータの扱い方とはいえません。データは重要ですが、データの集計方法や選択基準に偏りがあれば、正しい判断はできないのです。

その後、上智大学に進学し、そこで統計学や計量経済学を学んで、バイアスを考慮した上でデータを評価する方法論があることを知り、経済学に興味を持ちました。

そして学部3年のとき、米国のテキサス大学オースティン校に交換留学します。そこでも経済学を勉強して感じたのが、アメリカでは経済学の研究が盛んで、研究者になりやすい環境があるということ。研究職に就きたい学生が教授や授業のアシスタントとして報酬をもらう仕組みがあり、教授による授業に加えてティーチングアシスタントの大学院生による補助クラスも設けられています。それにより授業の質も上がるし、研究者志望の学生は収入を得ながら研究を続けられる。日本の大学には一部を除き、あまり浸透していないアカデミアのエコシステムです。

留学するまではそんな気はなかったのですが、米国の経済学研究の熱気ある雰囲気に当てられ「自分でも研究をしてみたい」と思うようになりました。

実証産業組織論を知ったきっかけはTwitterです。「カリフォルニア工科大学の大学院の授業のレクチャーノートがある」という書き込みがあり、見てみたら、それが実証産業組織論のレクチャーノートでした。構造推定という、経済理論をもとにモデルを構築し、データを使ってそのモデルのパラメータを推定する手法がよく使われていて、それを用いると現実に起きなかった政策のシミュレーションができる。読んで「すごく面白い分野だな」と感じました。

例えば人が自動車を買う場合、どんな自動車を選ぶか、何を重視するかは人によって違います。馬力を重視する人もいれば、燃費を重視する人もいる。そうした項目をパラメータとして経済主体の意思決定モデルを仮定し、経済主体が最適な選択をした結果が現実のデータであるとして、パラメータを推定していく。それは経済学でなければできないアプローチでした。

そうした理論と実証が組み合わされた実証産業組織論独特の研究スタイルを「スマートだな」と感じ、帰国後に東京大学の大学院に入学。実証産業組織論を専門とする若森直樹先生の下で修士号を取りました。

―IT企業が経済学出身の研究者を募集するケースは多いのですか。

藤田 いえ、皆無でした。IT企業に限らず、私が就職活動していたときには「経済学出身のデータサイエンティスト」とはっきり言い切って募集していたのは、サイバーエージェントだけでしたね。

実はサイバーエージェントには私より数年上に安井翔太さんという先輩がいて、この人が社内で「経済学を実務に使おう」という試みを始めていたのです。

2017年にサイバーエージェント社内に「AI Lab(AIラボ)」というAI研究開発組織ができたとき、安井さんは「経済学を使って事業を変える」と宣言して、ラボの中に経済学チームをつくりました。とはいえ「1人じゃ何もできないから」ということで、経済学出身のメンバーを募集したところ、海外で経済学博士号を取得した者や自分の大学院の同期など、私を含む数人が入社したというわけです。

入社後はAI事業本部の「Dynalyst(ダイナリスト)」というプロダクトを開発するチームにデータサイエンティストとして配属されました。

ダイナリストはDSP(Demand Side Platform)と呼ばれるインターネット上の広告枠を買い付け、広告主の広告効果を最適化する広告主側の配信プラットフォームです。特にその中でもダイナミックリターゲティング広告というWebサイトを訪れたことのあるユーザーに対して、訪問履歴をもとに広告を配信しています。広告主が希望する条件に基づき、複数のメディアやアドネットワークを横断して広告を一括出稿することができるのです。

配属後の私の初仕事は、広告クリエイティブ選択ロジックへの「バンディットアルゴリズム」の導入でした。バンディットアルゴリズムとは、複数の選択肢があり、どれが良いかわからない状況で、各選択肢を試しながら最良のものを探し、結果的に得られる報酬の和を最大化するアルゴリズムです。わかりやすくいうと「自動化されたA/Bテスト」で、A/Bテストを行いつつ、その結果をうまく活用するイメージです。

最初の1年は先輩トレーナーにサポートしてもらいながらアルゴリズムをつくり、それをプロダクトに実装し、結果の評価までを行いました。実装は初めての経験で時間がかかりましたが、なんとか動く状態に仕上げることができました。このとき導入したアルゴリズムで実際にKPIを改善でき、ついに「自分がつくったものがビジネスに貢献した」という実感が湧きました。

研究チームにおけるコミュニケーションの重要性

―藤田さんは早い段階でデータサイエンスチームのリーダーに就かれたと伺っています。

藤田 新人プレーヤーとして与えられたタスクをこなす中で、「ビジネスでデータサイエンスが貢献できるところがいろいろありそうだ」と感じていました。しかし当時のダイナリストの開発計画を決める会議には、データサイエンティストが入っていなかったのです。それで飲み会の席上で「何をどうつくるか、データサイエンティスト自身が考えることも大事じゃないですか?」と言ったら、「リーダーに向いてるから、まずはデータサイエンスチームのリーダーになったら?」と返されまして。

それでその気になって、チームの定例会議のファシリテーターをしたり、新しいメンバーのトレーナーを買って出るなど、リーダーっぽいことを自主的にやるようになるうちに、開発計画を決める会議に呼んでもらえるように。結局、新卒2年目でダイナリストのデータサイエンスチームのリーダーになりました。

―チームリーダーとして、どんなことを心がけましたか。

藤田 チームリーダーの仕事は、チームのパフォーマンスを最大化すること。そのために意識して行っていたのは、「より多くのデータサイエンス施策を、より短時間で試すこと」と「プロダクトの新たなコア機能の開発ができる環境づくり」でした。

途中、チームの人数が増えてきたので、増えた人数でどうプロジェクトを回すかにも頭を悩ませました。新しい人たちがどんどん加わって、私が入った当時は2人だったのが最終的に10人弱ぐらいのチームになったのです。

また新しく入ってきたデータサイエンティストの意見の取り入れ方も、気をつけた点の一つです。データサイエンスは新しい分野で、それまでの常識が日々書き換えられます。例えば、大学院から入社してきた新人はその時点で最新の技術を学んできていて、知識レベルではベテランより上ということが往々にしてある。経験のある私たちが「こちらが正解だろう」と思ったことでも、彼らなりに別の正解を考えていた場合、どちらが正しいかわからないんですね。

それで方向性だけは整理しつつ、新しく入った人たちにはなるべく自由にやってもらうよう意識しました。から。僕はお酒飲めないですけど。

―他社でもそういう話は案外伺いますね(笑)。会社に所属しているデータサイエンティスト同士で、交流する機会はありますか。

藤田 交流の場はたくさんあります。そのために執務フロアにカフェやライブラリーなどが設置されたフリースペースもありますし、技術者の社内カンファレンスも定期的に行われています。

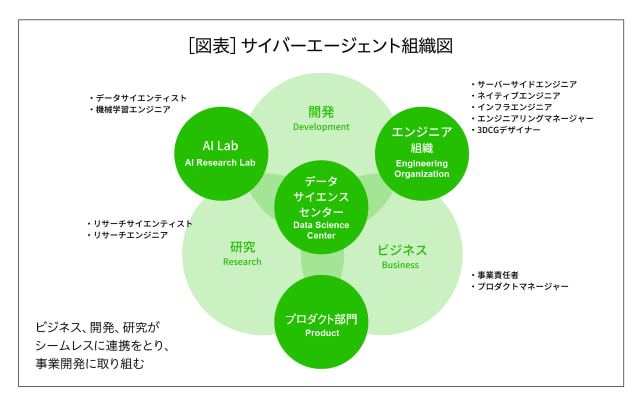

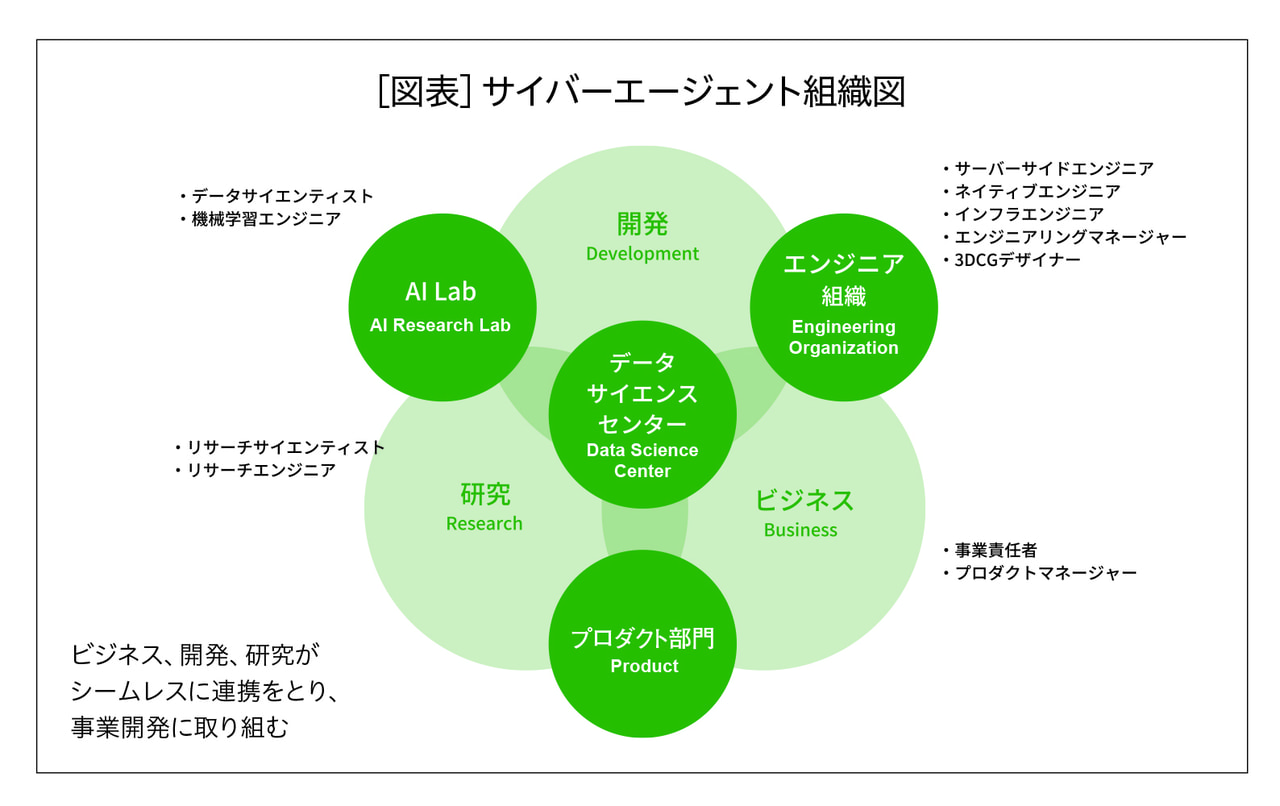

AI事業本部で2019年に新設した「データサイエンスセンター」は個々のプロダクトを担当するデータサイエンティストが兼務で所属する横断組織です。プロダクトの開発チームと協力し課題や知見を共有しつつ、売上増につながる技術開発や、新規事業立ち上げの支援を行っています。プロダクトは全部で20~30もあって、配属されているデータサイエンティストも「ここは2人」「ここは3人」という感じでバラバラ、さまざまなプロダクトに分散しています。

別々のプロダクトでやっている人同士は、何もしないとコミュニケーションがとれません。そこで横軸組織であるデータサイエンスセンターがハブとなって、データサイエンティスト同士のコネクションづくりも担っています。

データサイエンスセンターのメンバーがプロダクトの仕事と兼任で所属していることで、各所からいろいろな技術課題をデータサイエンスセンターに吸い上げることができるので、「このプロダクトがこういう問題について困っている」「この人ならそれについて知見を持っている」といった形で人と人をつなげています。

今は新型コロナで行けませんが、データサイエンスの学会は国内外にたくさんあるので、コロナ前まではカンファレンスに出向いて発表を聞きつつ、カンファレンスに付帯する懇親会の席で、社外のデータサイエンティストたちとも交流を持っていました。

―違うバックグラウンドの人たちとのコミュニケーションで、気をつけていることはありますか。

藤田 例えば、ビジネスの方々(営業担当)と話す機会はよくあります。データサイエンスセンターはビジネス・エンジニア問わず、社内のさまざまな部署からよくAIの活用について相談を受けるのですが、特にビジネスの方から「画像をいい感じにつくりたいんだけど、AIでやってよ」という具合に、ザックリした話を持ちかけられることが多いんです。でも話をよく聞いてみると、たいてい“無理ゲー”なんですね。今のAI技術ではできないことだったり、必要なデータの蓄積がなかったり、できるにはできても「それはビジネスにつながりませんよ」という話だったり。だいたいそのどれかのパターンなんですよ。相談が始まった時点でプロジェクトが破綻しているという(笑)。

それで「『AIで何をするか』というところから一緒に考えましょう」と言っています。

社内外での連携と問題点

―藤田さんご自身が関わった新規事業にはどんなものがありますか。

藤田 最近AI事業本部で立ち上がった新規事業としては、例えば2020年5月に設立したMG-DXという会社があります。ここは医療系のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進企業で、医療機関や薬局、ドラッグストア向けにオンライン診療の支援をしています。オンラインで医師が診療し、薬局に処方箋を送り、こちらが処方薬を店頭で集荷し、患者さん宅に届ける「薬急便(やっきゅうびん)」というサービスを展開する会社です。

この事業では立ち上げ当初から、データサイエンスセンターの者が事業メンバーのトレーナーの立ち位置で加わって議論しており、私も途中から参加しました。

「事業を展開しながら効果検証のためにA/Bテストを随時実施し、サービス向上の知見を貯めていこう」という方向性で進めたところ、結果として段々うまく回るようになってきたと実感しています。

新規事業は何をするのも自由なため、いろいろやりたいことが出てきます。とはいえ全部は無理なので、意識して「これはやらない」ということを決めなくてはなりません。

このときはプロダクトのコアとなる機能を「これ」と決め、そこにはこだわるけれども、それ以外は無理をしないよう気をつけました。

とはいえ、手堅くつくるだけでは関わっている人たちがワクワクしません。データサイエンティストが「この仕事はルーチンワークでつまらない」と感じていては、いいアウトプットが出てこないので、スケジュールがタイトな中でも新しい技術を取り入れるなど、どこかしら挑戦するポイントを入れていくようにしています。そこは先輩方から教えてもらい、自分でも意識しているポイントです。

―社内の研究チームの論文の作成にも貢献されたとか。

藤田 「遅れコンバージョン(CV)モデル」に関する研究プロジェクトですね。

コンバージョンとは商品購入や資料請求などWebサイト上で計測できる最終成果のことです。中には広告をクリックしてからコンバージョンに至るまで、かなり長い時間がかかるケースがある。この遅れCVを考慮して機械学習に取り込んでいくことがテーマでした。

AI Labはアカデミックに近い研究部門。メーカーでいう中央研究所に相当します。一方、データサイエンスセンターは、よりプロダクトに近い位置でデータサイエンスに関わるコンサルティングをするという色分けがある。そして互いに連携を取り合いながら、研究活動や開発実装をしています。

私はプロダクト部門に所属するデータサイエンティストなので、共同研究の場合はプロダクト側として参加し、AI Lab側の研究チームと組むという形になります。プロダクト側のデータサイエンティストとしては、ビジネスモデルやシステム構造を理解していること、そして最新の研究内容をキャッチアップしていることが大事です。

私は以前からAI Labが考案した手法をダイナリストに導入する取り組みをしていて、AI Labが「遅れCVモデル」について研究していることも知っていました。ダイナリストで新機能をつくるにあたり、このモデルが使えそうだと考え、AI Labに声をかけて、ダイナリストでの実験を前提とした研究プロジェクトをスタートさせたのです。

―研究者と実務家とのチームビルディングには、いろいろ課題があるのではないですか。

藤田 アカデミア系の研究者とプロダクト開発者の共同研究では、研究側はできるだけ論文になりやすいものを、プロダクト側は売上や利益に直結するものを実験したいと考えます。ビジネスではコストも重要なので、既存システムの資産がそのまま使えるもの、実験終了後もメンテナンスしやすいものを優先することになります。

そういったお互いの希望をすり合わせないまま研究プロジェクトが進んでしまうと、論文は書けるけれどもビジネスでは使えなかったり、その逆のことが起きたりします。

遅れCVのケースで私が担当したのは、ダイナリストでのA/Bテストの設計と遅れCVモデルをプロダクトで動かすための実装です。特にA/Bテストの設計については、研究側とプロダクト側で実験したい内容が必ずしも一致していないため、プロダクト側のデータサイエンティストである私が中心となって設計する必要がありました。

この研究プロジェクトは社内で行ったものですが、プロダクトのバックエンドエンジニアやAI Labの研究員、リサーチエンジニアとしっかり議論し一緒に進めていくことで、売上増加を確認することができましたし、研究プロジェクトについての論文もWeb・データマイニング分野の国際会議「The Web Conference(通称WWW) 2020」に採択されました。研究とビジネスの両面でうまくいったケースですね。

―大学や異なる企業の研究者と連携する場合は、どのあたりに気をつければいいのでしょうか。

藤田 まだ新入社員だった2018年頃、統計学・行動経済学・マーケティングの専門家として知られる慶應義塾大学の星野崇宏先生と一緒に共同研究をしたことがあります。

このときは当時私が担当していたダイナリストのバンディットアルゴリズムのアップデートを計画したものの、途中でプロダクトのシステム固有の問題に突き当たってしまい、導入に苦労しました。

共同研究についての論文はWeb分野の国際的なトップカンファレンスの一つWSDM(Web Search and Data Mining)のワークショップに採択されるなど、プロダクトとしての知見は貯まったものの、最終的にビジネスへの貢献という点ではあまりうまくいきませんでした。

この経験によって、私は「共同研究においてはモデルを導入するプロダクト側の人間が、システムの問題やプロダクトとしてのインセンティブマッチを担保しなくてはならない」と強く印象づけられました。

大学との共同研究でも、研究側は論文でアウトプットを出したいと思い、企業側はビジネスの売上を上げたいと思っています。プロダクト部門としては共同研究でやりたいことをはっきりさせなければいけません。実装コストがかかりすぎるとか、プロダクトへの導入は可能でもメンテナンスコストが高くなりすぎる方向に行きそうになったら、その時点ですぐ「それはやりたくない」と止める必要がある。そうしておかないと、システムに負債を抱えたままの運用で地獄を見ることになり、後で高いツケを払うことになります。

そして研究成果をプロダクトに導入したら、それがプロダクトの売上に貢献したかどうかを、A/Bテストなどで検証する。

それを最終的なゴールとして研究を進めていくことを意識しなくてはなりません。

―そのほかの共同研究では、どういったケースがありましたか。

藤田 私自身ではありませんが、前号の『アド・スタディーズ』で紹介されていた、東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)の小島武仁先生が取り組んでいる保育園の待機児童解消の研究には、AI Labの経済学チームが一緒に取り組んでいます。

小島先生は経済学の世界的権威で経済学の世界では知らない人はいないという方。スタンフォード大学から日本に戻って来られるというときに、東京大学の博士課程に在籍している経済学チームの研究員とのつながりから共同研究の相談をし、実現に至りました。このプロジェクトでは、ゲーム理論を専門とし、小島先生とマーケットデザインの共同研究に取り組むカルフォルニア大学バークレー校の鎌田雄一郎先生にも

入っていただき、「マーケットデザインで世の中を変えていこう」という研究をしています。

サイバーエージェントには行政DXに取り組む組織もあるので、先生たちとの共同研究で生まれた提案をいろいろな自治体に持っていったり、自治体が抱える課題をアカデミアに持っていくこともできるのです。実際に、ある自治体の利用調整のルールが変わったという成果が出ており、「マーケットデザインで世の中を変えていこう」という試みにおいて、小さいけれどとても大事な一歩を踏み出せました。経済学が実社会に役立つことが日本でもようやく知られるようになってきており、我々もそうした社会貢献の発信を積極的にしていきたいですね。

経済学の実社会への広がり

―大学院から一般企業に就職した際に、ご自身として考えていたとおりの仕事は現在できているのでしょうか。

藤田 はい。入社するときは「データの分析だけではなく、アルゴリズムの開発からシステム導入まで全部自分の手でやってみたい」と思っていましたが、その希望は入社1年目から叶えられました。システム開発が未経験でもやりたいと言えばやらせてくれる環境と、それをサポートしてくれた先輩社員のおかげです。

今は個人的に「因果推論」の知見がコア機能になるような事業を立ち上げたいと考えています。因果推論はある施策の因果効果をバイアスなく推定する手法で、2019年にアビジット・バナジー、エステル・デュフロ、マイケル・クレマーの3人が、2021年にデビッド・カード、ヨシュア・アングリスト、グイド・インベンスの3人が、共にこの分野の研究でノーベル経済学賞を受賞しています。とりわけ2021年の受賞理由は、我々が実務で日々使っている手法を開拓したことでした。理論が実務で活用されている点も受賞に結びついた一因なのではと想像しており、今後、実務での因果推論活用の流れも加速するだろうと感じています。

私としては因果推論に画像や動画、自然言語処理を扱う機械学習技術を掛け合わせてみたいですね。そういった取り組みは広告クリエイティブの評価とも親和性が高いですし、因果効果のある画像や動画を機械学習で自動生成するといったことにもつながる、チャレンジングな領域ですから。因果効果とは「原因が結果に及ぼす影響の度合い」を意味し、例えば「それを見せることで、ユーザーが商品を買ってくれるようになる画像」が「購買に対する因果効果がある画像」ということになります。

今も画像の自動生成自体はできるのですが、「見た目がいけてるよね」といった表面的な評価がベンチマークです。「こういう生成の仕方をしたら、その画像を人が見たときにその商品をより買ってくれるようになる」というストレートな自動生成はまだ難しいです。

画像自動生成は実用上、クリエイターの知見と機械学習技術の掛け合わせという面があります。クリエイターがいろいろなアイデアを試して広告を配信して「これがいける」となったとき、機械学習で「そのアイデアのどの要素に効果があったのか」を抽出。その要素を取り入れ、自動生成で同じ効果のある画像をどんどんつくれれば、生産性が一気に高まります。

プロダクトの価値を上げてビジネスに大きなインパクトを与え、さらにアカデミックにも価値のあるような実装を実現していきたいですね。

―最近、企業でも経済学の知見を活用していこうという動きが出てきています。藤田さんが仕事で「経済学をやっていてよかった」と感じたのはどんなときですか

藤田 私は主にA/Bテストを用いて事業KPIに対するAIの因果効果を評価していますが、最近「正確に比較すること」の難しさを改めて感じています。より正確な比較のためデータのバイアスをいかにゼロに近づけるか試行錯誤する中で、経済学の研究を通じて養われた「バイアスに気づく力」が活きているように思います。

私は経済学は今後、AIの進歩とともにさらに伸びていくとみています。

今はAIブームで、AIがあたかも万能であるように持ち上げられていますが、AIのビジネス価値をリアルに追求している人たちは、万能感を疑いつつAIを活用しています。私はAIの「万能ではない部分」を補うのが、因果推論などの経済学の知見だと感じているんです。社内での共同研究も星野先生との共同研究も、まさに「AIの万能ではない部分を経済学の知見で補っていく」プロセスでした。

――世の中では「文系学部不要論」のような主張も聞かれますが、今のような話はぜひそうした主張をしている方にも聞いていただきたいですね。

藤田 私も社会や大学の理解を得ることが、日本の経済学の大きな課題だと思っています。

北米では、多くの経済学の研究者たちがIT企業で活躍しています。一方で、日本では経済学はAIやITと距離が遠いと思われがちで、経済学を修めた人たちがIT系やAIの業界になかなか来てくれないという問題があります。サイバーエージェントに私が入社したとき、大学院の同期の1人も一緒に入社したのですが、IT系に進んだのはその2人だけ。ほかは同じ民間でも、シンクタンクなどに就職しています。

この状況を変えるには「ITやAIの文脈で、経済学が実務に役立っているんだよ」と、経済学の研究者や経済学を学んでいる学生たちに伝えていくことが大事。私もそのために積極的に学会で発表したり、東京大学で指導教官の方に声をかけてもらって講義をしたり、母校の上智大学で学生と先生向けにセミナーを開催したりしています。

経済学を研究してきた人たちを採用して事業の最前線に投入していく試みは、サイバーエージェントが日本の産業界の先頭を切って実践してきました。今も大学院生や研究者を積極採用しています。私自身も採用活動に関わっており、「データサイエンスの知見を活かしてビジネスとして価値ある仕事をしたい」と考えている若い研究者と共に働きたいと願っています。