個人の力の大切さ

―—加藤さんはチームマネジメントにいつ頃から興味を持たれたのですか。

加藤 この会社が以前のオールアバウトから分社してスピンオフをしたのが2011年。その前から事業としては立ち上がっており、CFOとして組織は見ていましたが、僕はアントレプレナーではありません。興味があったのは、組織づくり自体ではなかったですね。ただ、当時から個人の力を生かした会社づくりをする必要があるとは思っていました。

というのも僕は大学卒業後は、リクルートに入社しました。ちょうど創業者の江副浩正さんが逮捕されたときです。バブルが崩壊して、リクルートにも不動産投融資の莫大な借金がある中、どう立て直していくかという状況でした。

そのとき僕はバックヤードだったんですよ。要はリクルートの中では珍しい管理部門にいました。なので“さまざまなもの”が見える立場でした。例えば国税局ともいろいろ交渉していましたが、そういった情報は表に出せるわけもない。リクルートは情報を扱う会社であったのに、経営の大切な情報はほんの一握りの人しか知らない。怖いな、と思いました。

そしてそれ以降も、従業員には伝えられていない、経営陣のちょっとした意思決定によって、会社が大きく傾いた例は少なくなく、そういった危うさと、同時に会社自体もまたリスクに対応する体力を保つことが難しくなりつつある世の中の企業の状況を、目の当たりにしてきました。そんな経験がベースにあったのです。

―それが個人の力の大切さに目を向けるきっかけになったわけですね。

加藤 そうですね。エンファクトリーの事業もリーマンショックのただ中で始めましたし、分社したのは東日本大震災直後。そんな経験をして厳しい時代の中で個として力をつけていく必要性を感じていました。そして、どちらにせよ先が見えないなら、自分の好きなことを面白くやっていくほうがいい、といった発想に至ったわけです。

だから自立した人たちが集まって、個のエネルギーを存分に発揮していけるような会社が理想だし、働く従業員もそのほうが気持ちいい。さらにいえば今後はそういった会社が、段々と当たり前になっていくだろうなと思っています。

―そこから御社のモットー「生きるを、デザイン」につながってくると。

加藤 これも一言でいうと“自立”です。会社や世間の顔色をうかがうのではなく、自分自身の人生を自分でどう生きていくか、ということ。そのためには、それを可能にするリテラシーや技術を各自が持たなくてはなりません。

一方、会社にとってもこれまでの時代と違って、最重要となるアセットはやはり人材です。リクルートがまさにそうでしたが、人材をどうやってエンパワーさせてビジネスにつなげていくか、といった考えの下、組織づくりや個人の育成を大切にしていかなければなりません。従業員の継続的な自己開発を支援し、興味喚起を促す機会を提供する必要があります。

これからの企業の中心は、社内外の自立したプロフェッショナルの集合体であるべきだと思っています。そうでなければ、会社全体のパフォーマンスも低くなる。したがってこのモットーは、従業員だけではなく、外部の数々のステークホルダーに対しても発しているメッセージなのです。

ローカルプレナーとチームランサー

―—まさに「ローカルプレナー」によって構成される会社ということですか。

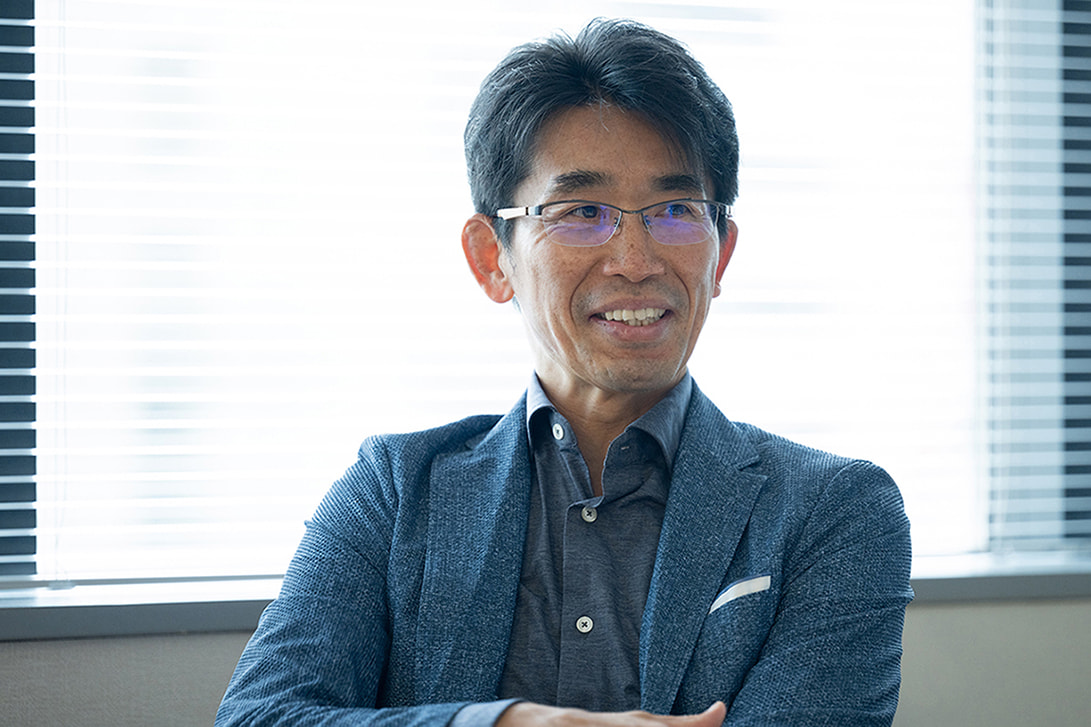

加藤 そのとおりです。「ローカルプレナー」とは我々の造語ですが、上意下達である種、組織の歯車として働くのではなく、自分自身の経験や知識をもとに人生を自律的に生き、活躍のフィールドを広げていく人たちです。組織の中にいようが、副業をやっていようが、フリーランスでやっていようが、何をしているかは関係ありません。「生きるを、デザイン」を実践する自営業者のようなイメージですね。あるいは田中研之輔先生がおっしゃるところの“会社のキャリアじゃなくて個人のキャリア”です(『アド・スタディーズ』77号 P10)。つまり会社におんぶに抱っこではなく、結果、個人と会社の関係がイーブンになるわけです。

―—ここに来て、ローカルプレナーの活躍の場が広がってきたように感じます。それはどのような理由からだと思いますか。

加藤 スモールビジネスでも勝てる時代になってきたのが大きいですね。クラウドソーシングやシェアリングサービスなどを活用すれば、固定費を変動費化できますし、投資額も案件に応じて最適化したり、クラウドファンディングといった資金調達の方法もある。それで発信もSNSなどを使えば伝えたい人に届けられる、といった環境になっています。

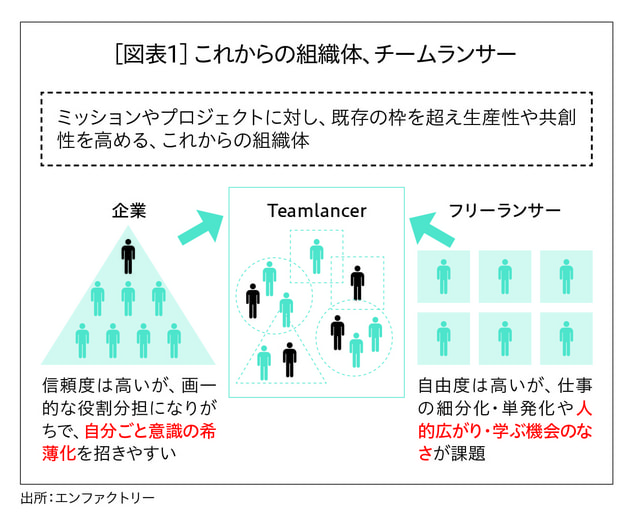

その上で大企業と、スモールビジネスの小企業の違いは何かといえば、社員同士でやる気や思い、モチベーションが伝わりやすいかどうかです。規模が大きくなればなるほど、必然的にそれらが希薄化していくじゃないですか。最近は「パーパス」や「ビジョン」といった言葉も聞かれますが、大企業で隅々まで共有するのは現実的には難しい。なのでローカルプレナーで構成されたスモールチームの強みが増してきたのです。

―確かにスモールチームのほうが思いは伝わります。

加藤 日本語はハイコンテクストだとよくいわれます。そのため、例えばリモートワークが普及して対面でなくなると、どうしても伝わりにくい点が増えてしまう。でもスモールであれば、一対一の会話も含め、思いを共有しやすいのです。ビジネスでは、これが一番強い。そして実際に業績に関しても、小企業の利益率が大企業を上回るようなケースも多く見られます。そういう時代なのです。

ただ一方で、個人事業主の方などは思いの共有は問題ないのですが、仕事が細分化・単発化していたりで、“ 株式会社自分”をどう成長させていくか、どう展開させていくか、ということに対してなかなか広がりの機会を持ちにくい。やるべきことが多く、回していくので精いっぱいという状況です。

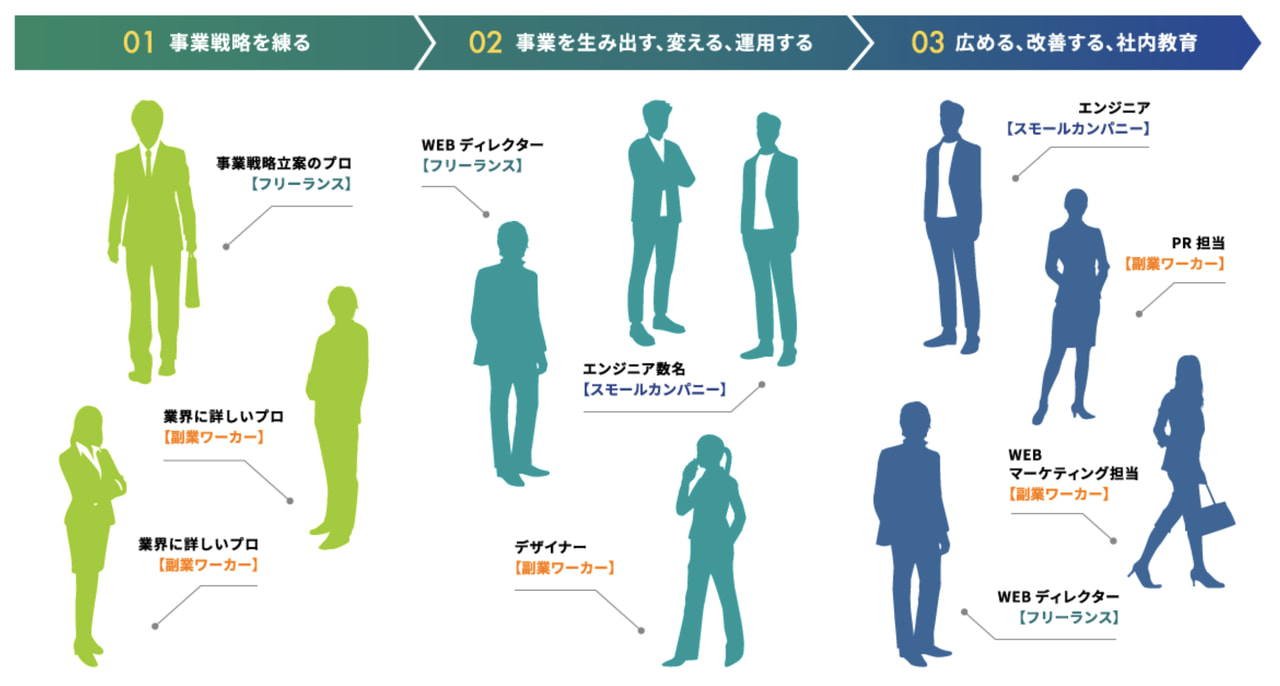

であれば“いいとこ取り”をすればいいのでは、という考えから生まれたのが「チームランサー」というスタイル[図表1]。また造語で恐縮ですが、つまり企業と個人でミッションやプロジェクトに対して最適化された組織体です。このアイデアを2017年に発表しました。

ところが後で知ったのですが、2016年に厚生労働省が「働き方の未来2035」(1)という有名なレポートを発表していて、そこに書かれてある内容は、まさに、これからの企業はチームランサーのような集合体であるべきといったことだったのです。

2035年の社会を想定したものですが、コロナ禍で変化は明らかに加速したと思います。

知の共有が会社にもたらすもの

—ローカルプレナーとチームランサーでつくられた企業が成長するためには何が必要でしょうか。

加藤 やはり個々が経験を積み、力をつけることが欠かせません。ただ、先ほどの「生きるを、デザイン」の話のように、それぞれ自分たちの好きなことをするにしても、会社として一人ひとりの希望をすべて叶えることは、絶対に無理ですよね。十分な内部留保があって余裕があれば別ですが。

我々みたいに小さな会社も、それは当然難しい。であれば「好きなことを会社でできなければ外でやろう」ということで、うちの会社は一応「専業禁止」なのです。そこから始まって「じゃあ、副業も全然問題ないよね」となっています。ただ、ここでいう僕らの“複業”は、お金稼ぎというよりはさまざまな機会の提供、つまり“仕事で生きる力を養うためのもの”というイメージなのです。

―「専業禁止」とは驚きました。

加藤 僕らは2011年から「専業禁止」をうたっていますが、別に本当に禁止しているわけではない。「やりたければ複業もどうぞ」といったスタンスです。今でこそ複業経験者は社内で5〜6割ですが、大切なのは「その人のために会社があるわけではないし、会社のために個人があるわけでもない。個人と会社同士、誠実な関係でやっていきましょう」ということ。だから複業するにしろ、「自分がどういうことをやって力をつけて、何ができるようになっているか」といった情報は、できる限りオープンにしようと社員には言っています。

要は個として自立し、“株式会社自分”として自分をしっかりエクスポージャーするというか、PRしていく。そういう心持ちですね。すると副次効果で周囲に刺激を与えていきます。段々と今まで複業など考えていなかった普通の人、いわゆる“262”の6(2)の人たちも動き出すのです。

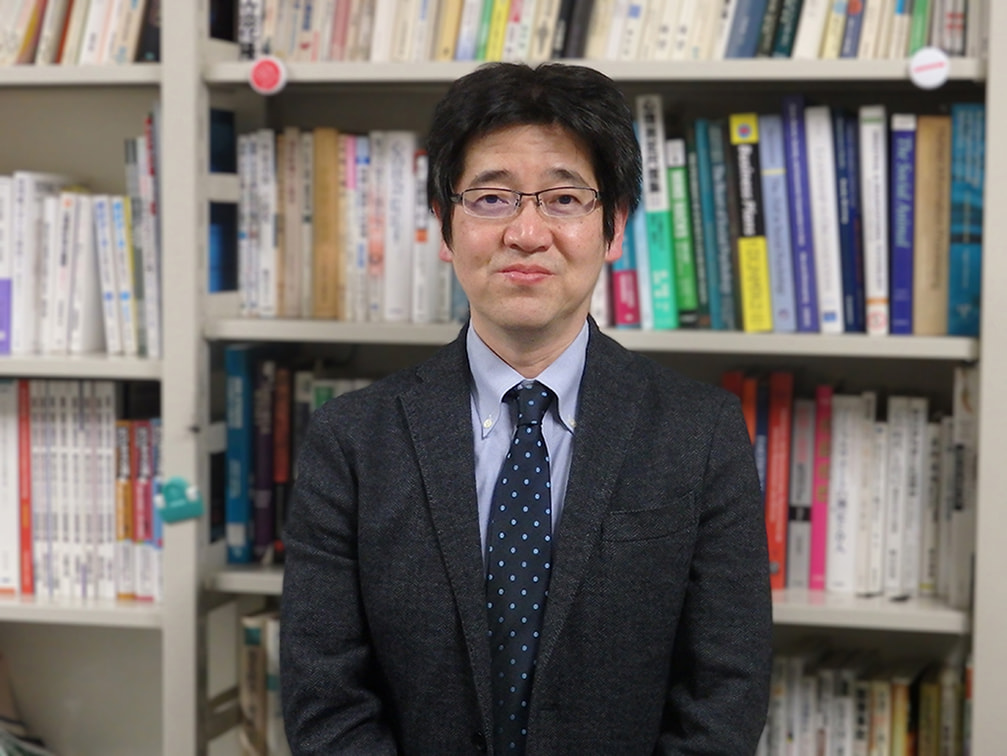

さらに、それは個人のリスクヘッジにもなる一方で、社内にも貴重な情報が還流する。「トランザクティブ・メモリー」(3)と入山章栄先生なども言われますが、誰が何をやっているか広く知られることは、組織において重要です。昔でいう“たばこ部屋”の役割の一つも、そういった情報共有の場でした。いい会社ではそんな情報が必然的に回り、結合がしやすくなるのです。

―情報が結合がしやすくなると、どのような利点があるのでしょうか。

加藤 各自好きなことは、いわゆる知の探索として自由にすべきですが、それをオープンにして誰もがアクセスできる情報にすると、偶発的につながることがあり、化学反応が起こる。そしてアイデアが生まれ、新しい案件や事業、サービスの改善につながったりするのです。つまり、従来の閉じた企業システムから会社と外の境界を溶かして、情報やアイデアの流れをつくるということです。

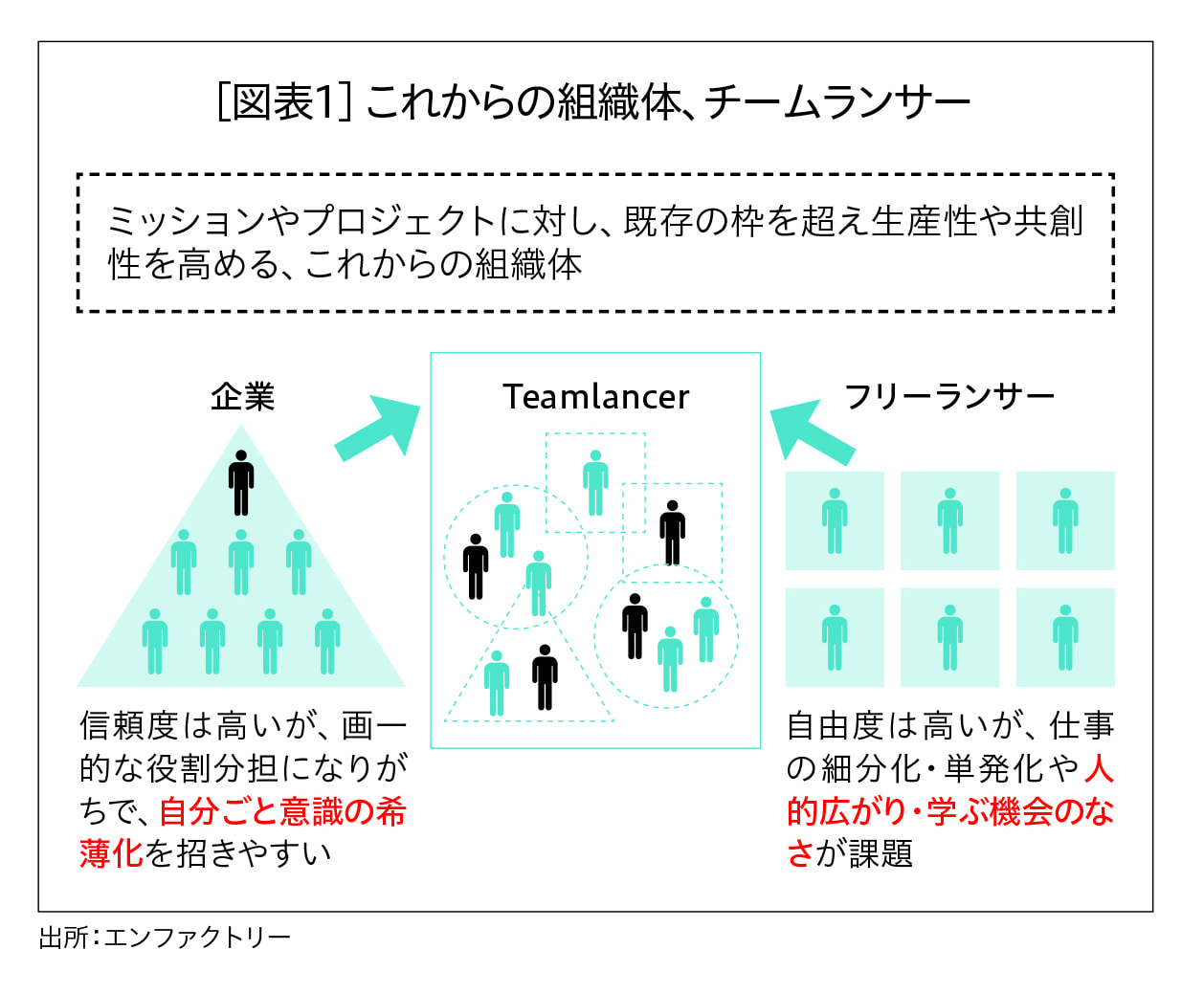

またリクルートはその先駆的な存在ですが、最近、アルムナイ(退職者、卒業生)の活用をいろいろな会社が始めています。僕らの会社も自ら起業する者がいますが、彼らを「フェロー」と呼んで、退職後も連携してビジネスを行う制度を設けています。さらに外部のフリーランスやパラレルワーカーの方たちとも協働していますね。

―フェロー制度もユニークですね。

加藤 我が社の退社理由で一番多いのは独立起業です。起業して出ていく人とは、その後も連携していたほうがお互い得なんですよね。そこで関係を切ってしまうと、お互いに思いを込めて行ってきたはずの、それまでの投資が無駄になってしまいます。一方“Keep in Touch”の状態にしておけば「それ、もう少し詳しく聞かせて」など気軽にコンタクトができ、次の新しいネタにもつながります。結果、フェローとビジネスを始めたような事例はいくらでもある。これは「相利共生」と呼んでいますが、お互いに利益があるような共生の関係性[図表2]。人的リソースや外部のアイデアへ柔軟にアクセスできる、穏やかで誠実なつながりです。だからフェロー制度とはいえ、それほど厳密ではなく、比較的自由なものですね。

―外部のフリーランスの方々とも協業する機会は多いのですか。

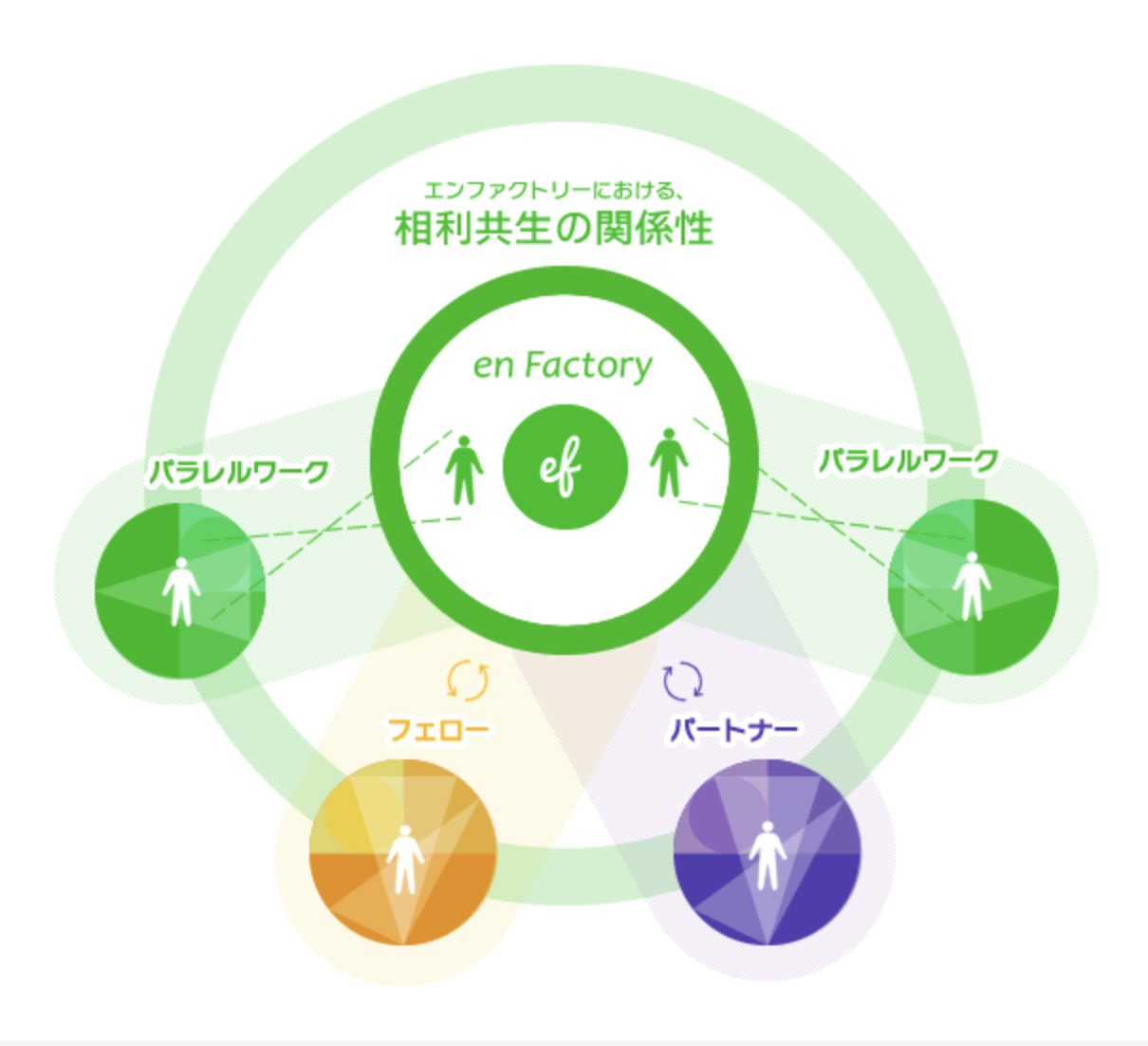

加藤 はい。最近、フリーランスなどのプロ人材を集めてチームをつくり、外部の企業に提供する「プロクル」(http://prokul.jp/)というサ―ビスも始めました。現在、3万人の実に多様なプロフェッショナルのネットワークを抱えているので、彼らの中から最適なチームを編成し、さまざまなプロジェクトを支援するものです[図表3]。

従来だと各分野の専門企業に仕事を丸投げするケースが多かったと思いますが、そうすると概してコストがとても高くなる。しかし現在はそういった一部の企業だけにノウハウや技術、知恵が集まる時代ではありません。周辺に広くちらばっているものなので、そこをプロジェクトやサイズ等に応じて上手にピックアップして最適化するわけです。政治絡みや特別に大きなプロジェクトでなければそれで十分。これもある種のシェアリングサービスといえるでしょう。

チームづくりについて

―改めて、効果の上がる組織をつくるためにはどこに気をつけたらいいでしょうか。

加藤 大前提として何をやるチームかで違ってきます。新しいことを考えてつくり、創造していくようなチームなのか。あるいはある程度、業務として切り出して進めていくような既存のものか。大きく分けると2つです。

業務を切り出す場合、要件定義がとりわけ重要になります。例えば「この部分はあの人に時給いくらでやってもらう」など、成すべき業務を具体的に分解してそれぞれコストを抑えながら、それこそリモートでも効率よくスピーディに完結させていくやり方が合っているでしょう。

他方、創造するチームの場合は、進めるうちに組織の形態も、やるべきタスクも変わっていき、いわばメンバーの間の隙間が広い。これはベンチャーの組織と同じです。したがってチーム内で仕事に関するコンテクストや背景をどこまでしっかり共有できているかがポイントになる。その上で自分の仕事はここまでと限定せず、曖昧な領域に積極的に踏み込む、そして他人を巻き込む、といった人がいないとうまく進みません。

―創造するチームの場合、うまく機能させるためのポイントは何ですか。

加藤 それこそ会社の風土にも関係してくるので、かなり時間がかかることを覚悟すべきです。ここにきてさまざまな企業が、組織内の交流をもっと活性化させたいとの思惑で、社外から人を招いていますが、時間軸がずれがちです。特に従業員数が数千人、数万人いる上場企業の経営者の場合、1年、2年の短いスパンで成果を測られるので、どうしても即効性を求めてしまう。しかしこういったことは会社の根っこの部分なので、やはりすぐにうまくはいきません。個人一人の話ではなく、周りも変わる必要がありますから。

僕らだって、最初からこういう風土があったわけではない。専業禁止を宣言し、複業OKをオープンにして、徐々に複業者が増えて情報を出し合うようになってきた。そこに近道はなく、諦めず続けるしかないのです。

一方で、各自が学び続けることも大切になります。学ぶとは越境すること。複業してボーダーを越え、学んだことの情報はチーム内できちんと回るようにオープンにする。そのための仕掛けや工夫は必要ですね。我が社では定期的に社内で勉強会を開いたり、半年に1度「en Terminal」として複業の情報共有会なども開催します。コロナ前だと食事をしてお酒を飲みながら、フランクに語り合っていました。こういった“情報が回るための工夫”には、かなり力を入れているかもしれないですね。

―では実際の会社運営において、経営者として気をつけていることは何かありますか。

加藤 先ほどもコンテクストについて触れましたが、それはどういう考えで、どういうふうに至ったかといったような説明、バックグラウンドの共有がすごく大事だと思っています。それができていないと、「あの人は何をやりたいんだろう」といったことになりかねない。ベンチャーと大企業が起こす軋轢も、多いのはバックグラウンドが異なるまま、全く別のところを見ているケースです。だから、こういった話は特効薬があるわけではないのですが、社内でも折を見て度々するようにしています。

あとは評価をしっかり行うことですね。当たり前なのですが、自由と責任はセットなので、複業をして社内業務が疎かになれば本末転倒です。特に特別な評価制度を導入しているわけではないですが、できる限り真っ当なものとなるよう努めています。

これからの個人のあり方

—一方で、私たち個人は、これからのチーム組成に臨む上では、どのようなことに留意すればいいのでしょうか。

加藤 そうですね、先ほどの複業なりで越境するために僕は3つの壁があると思っています。それは個人の壁、組織の壁、会社と外部の壁で、まずは個人の壁から破る必要がある。

今まではパーソナリティを消された個人が主流。その場合は、報告・連絡だけでよかったものの、これからチームに参加するためには、声をかけられなくてはいけないし、自分でこんなことをやりたいと発信する必要もある。だから個人をエクスポージャーさせていくことが大切になってきます。

とはいえ自分たちから個人の壁を取り払うのは、まだまだそれほど簡単ではありません。我が社の社員でもそうですが、中でも大企業の方たちには、社内で情報の共有や発表をしたことがないという人がとても多い。やはり発信が苦手とか、見せていくのが苦手というのは、それこそ日本の教育のせいですよ(笑)。そこから変えていったほうがいいと思っています。

そしてそんな中でも、組織の文脈や背景といったものを辛抱強く伝えていると、あるタイミングで多くの人が自律的に動き出す。「このままでは自分はまずいな」と気づくときが来ます。

しかし、もしそれを強制的にさせると「うちの会社は面倒だ。こんなこともやらなくちゃいけない」といったことになり、本末転倒です。だから地道に続けるしかありません。

—個人が壁を取り払い、動き出すにも時間が必要なんですね。

加藤 そうです。そして個人の壁の後は、組織の壁と、会社外部の壁をどんどん壊していく。個人ではタイムラインでどんどん発信をする。複業した際の月のレポートなどもここで共有していく。あるいはリアルでもオンラインでも、勉強会などに参加して、積極的に交流を図る。

それからチームランサーとして自ら新しいチームをつくって、興味のあることを自由にやっていく。そういった姿勢が大事ですね。うちのチームランサーのサイトではプロジェクトを自由につくれ、プロジェクトごとに参加者を募ることも可能になっています(https://teamlancer.jp/)。現在、登録した会員数は8,000人、チーム・プロジェクト数は800件、応募数は2,000件ぐらいです。ここは外部の本当にいろいろな方々が使っています。さらに、これは手前みそですが、チームランサーのサービスもクローズドのエンタープライズ版にして、企業にも提供して

います(https://teamlancer.jp/lp/enterprise)。

—確かにこのようなツールがあって発言までの時間がショートカットされると、日本の企業も随分と社内のコミュニケーションがうまく回るようになると思います。

加藤 そうなんです。ただ、その場合も時間軸をしっかり把握しておいたほうがいいですね。例えば、実際にチームランサーで募集をしている糸魚川プロジェクトの場合、糸魚川市が関係性人口を増やすために、域内のクリエイターたちと一緒に、ワーケーションで外部から人を連れてきて、プロジェクトを動かしていこうとしています。これは市がお金を払ってやっています。

しかし運用していくのは域内の人たちなので、彼らが力をつけなければ意味がない。つまり風土を変えていくことにもつながるので時間がかかる。だから域内の人たちが育っていく仕掛けと、外部から人を呼び込む仕掛けを両輪として進めたほうがいいと、市の担当者にはお伝えしています。結果、自治体は単年度予算が基本ですが、糸魚川市は来年度も予算を持っていただき、地元の財産となるようチームづくりを始めています。

—日本人は自分でゼロから始めるのは苦手だけど、テンプレート的な見本があるとすごく速い。このサイトは、そういったプラットフォームを提供されているように思いました。

改めて個人、そしてチームの時代

—では、最後に今後のビジョンを教えていただけますか。

加藤 今までお伝えしたことの繰り返しになりますが、まだ多くの人が個人の壁にすごくとらわれてしまっているのが、やはりもったいない。それをできるだけ取り払っていきたいと考えています。

世界でも有名な数式の一つ、アインシュタインが相対性理論から導いた数式はE=mc2。これが意味するところは、ほんのわずかな物質にも、膨大なエネルギーが秘められているということ。人間も同様、本当は一人ひとり、ものすごいエネルギーを持っているはずなのです。しかし現在の日本の会社の仕組みでは、それを全然、解き放っていない。エンファクトリーはそれを解放する会社でありたいし、そのことで社会に少しでも貢献できるといいですね。

そのためにこの取材なども通して、有益な情報をできるだけ発信していければと思います。正解はないですが、こういうやり方で実践している会社があって、それが一つの成功事例になる。そういう考え方・方法もあるのかと、多くの人にとって参考になるような会社が生まれるお手伝いができればと願っています。

—ありがとうございました。少しずつ種をまくというのは、山林の植樹のようですね

加藤 そうです。なので時間はやはりかかりそうですね。

〈注〉

(1)この中の「一人ひとりが輝く 2035 年における働き方」では、「企業活動は時間や場所に縛られない、プロジェクトの塊のようになり、働

く人々はその変化に応じて柔軟に企業の内外を移動する。その結果、企業組織の内と外との垣根は曖昧になって「正社員」のあり方も変わり、非正規社員との区別の意味づけもなくなっていく」とある。

(2)2:6:2の法則は、組織のような集団ができると、優秀な上位が2割、平均的な中位の人材が6割、下位のグループが2割に分かれるとい

う考え方。

(3)1980年代半ばにアメリカの社会心理学者、ダニエル・ウェグナーが提唱した学習概念。組織内で重要なのは、全員が同じことを知って

いるのではなく、「誰が何を知っているかの認識」をするトランザクティブ・メモリーの共有であると唱えた。