ネット広告界に潜む落とし穴

―下山さんは、デジタル広告やマーケティングの領域で、さまざまなキャリアをお持ちです。まずそのきっかけから、教えていただけますか。

下山 学生時代から「自分でビジネスがやりたい」と、考えていたんですね。元々自動車が好きだったので、高校在学中の2001年から、BMWのチューニングカー専門のショップの経営に携わってきました。取り扱っていた車は高額で、富裕層には人気があったのですが、顧客が限られています。そこで、全国に幅広く訴求するため、広告を打つことにしました。

当時は、カーマニア向けの媒体といえば、自動車雑誌が主流。ところが、有力な雑誌は、小さなスペースに1回広告出稿するだけでも、数百万円単位のコストがかかる。スタートアップ企業にとっては手痛い出費でした。

何かアイデアはないかと考え、目をつけたのが、まだ発展途上だったインターネットです。ネットを使って情報を発信すれば、コストが劇的に下がる。さらにはターゲットにしていた富裕層は、実はITリテラシーが高い方々が多く、当時からネットを使いこなしており、リーチしやすかったのです。ネットを活用した広告戦略が当たって、北は北海道から南は沖縄まで、販路を広げることができました。

そのときの経験から、輸入車ビジネスよりもネット広告の可能性のほうに、興味を抱くようになったのです。商売柄、富裕層とのお付き合いも多くなっていて、ある企業経営者に、美容系クチコミサイトとして当時としては先駆け的な存在だったITベンチャーを紹介されました。事業内容に引かれ、2006年に入社したのが、この業界に関わった始まりです。以降、上場している大手ネット広告の会社の取締役を経て、ストロボを創業しました。

―前職のネット広告会社から独立して、なぜ新事業を始めようと思ったのですか。

下山 大手ネット広告代理店の経営に参画していたからこそ、日本のネット広告の問題点が、よく見えるようになっていました。社の内部にいるよりも外に出て、自分で事業を起こしたほうが、クライアントのソリューションにつながるだろうと考えたわけです。もちろん、資金力や人材、信用といったさまざまなリソースに恵まれ、仕事はしやすかったのですが、実はそこに落とし穴があることに気づきました。

というのも、大手はどうしても大口広告主の仕事を優先してしまいます。ここでいう“ 大口”とは企業規模ではなく、お預かりする広告予算の大きさを指します。経営効率や利益率を考えれば、当然のことでしょう。上場企業であれば、ステークホルダーから収益性を厳しくチェックされるので、なおさらです。実は、そうした理由から、大手の広告会社が戦略的に向き合う大口広告主は、日本の企業のほんの一部だけ。大半の大企業がクライアントになっていなかった。つまりネット広告の世界では「大企業= 大口広告主」とは限らないのです。

大口広告主は、例えばネット通販やオンラインゲーム、求人情報といった、ネットがビジネスモデルの核となる業種に偏っていました。逆にいえば、自動車や電機、食品などのメーカー、小売業である百貨店やスーパーマーケットといった、従来型のビジネスモデルの大企業は、巨額の広告費を投じているのですが、当時はTVや雑誌、新聞といった既存の媒体への広告出稿がメイン。ネット広告の予算は、広告費全体のほんの一部にすぎませんでした。

そういうわけで既存の大企業は、“ 大口広告主”になりにくかったのです。

―とはいえ、最近では既存の大企業といえども、ネット広告へのニーズは、高まっているのではないでしょうか。

下山 そのとおりです。しかし、既存の大企業の場合、ネット広告は、当時では“ 新規のトライアル”という位置づけになります。広告予算も限られているし、もしうまくいかなければ、打ち切りもあり得るでしょう。とりわけ大手広告会社は、安定した収益性が求められるので、既存の大企業のネット広告は、リスクが大きく、意外ですが事業として力を入れにくいんですね。

一方で、既存の大企業の多くも、本当は「ネット事業を成功させ、拡大したい。そうしなければ、先がない」という危機感を抱いています。ところが、デジタル関連のノウハウやスキルは、意外に乏しい。したがって、自前でネット事業を育成するのは難しいのです。

―なるほど、それがネット広告界の意外な落とし穴ということですね。

下山 はい、「広告」ではなく、ネット「事業」の新規立ち上げ自体をヘルプしてほしいと思っていても、実は、頼りになるビジネスパートナーがなかなか見つかりません。既存の大企業は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の需要が高まっているのに、その受け皿がないという、ギャップが生じているわけです。

そこで当社は「日本の大企業のDX 推進」という、経営目標を掲げました。大げさでなく、年商1,000億円規模、社員1,000人単位といった大企業のDXは、日本にとっても喫緊の課題です。

現在の日本経済を牽引しているのは、やはり大手メーカーなど既存の大企業です。DXが立ち遅れれば、彼らはやがて国際競争力を失い、それは日本の衰退にも直結します。今はまだ微力かもしれませんが、当社は、大企業のDXをサポートすることによって、そうした流れを何とか食い止めようという思いがあります。

大企業のDXのサポートに必要なこと

—壮大なミッションに向け、御社は既存の大企業のDXというソリューションを、どのように実現しようとしているのですか。

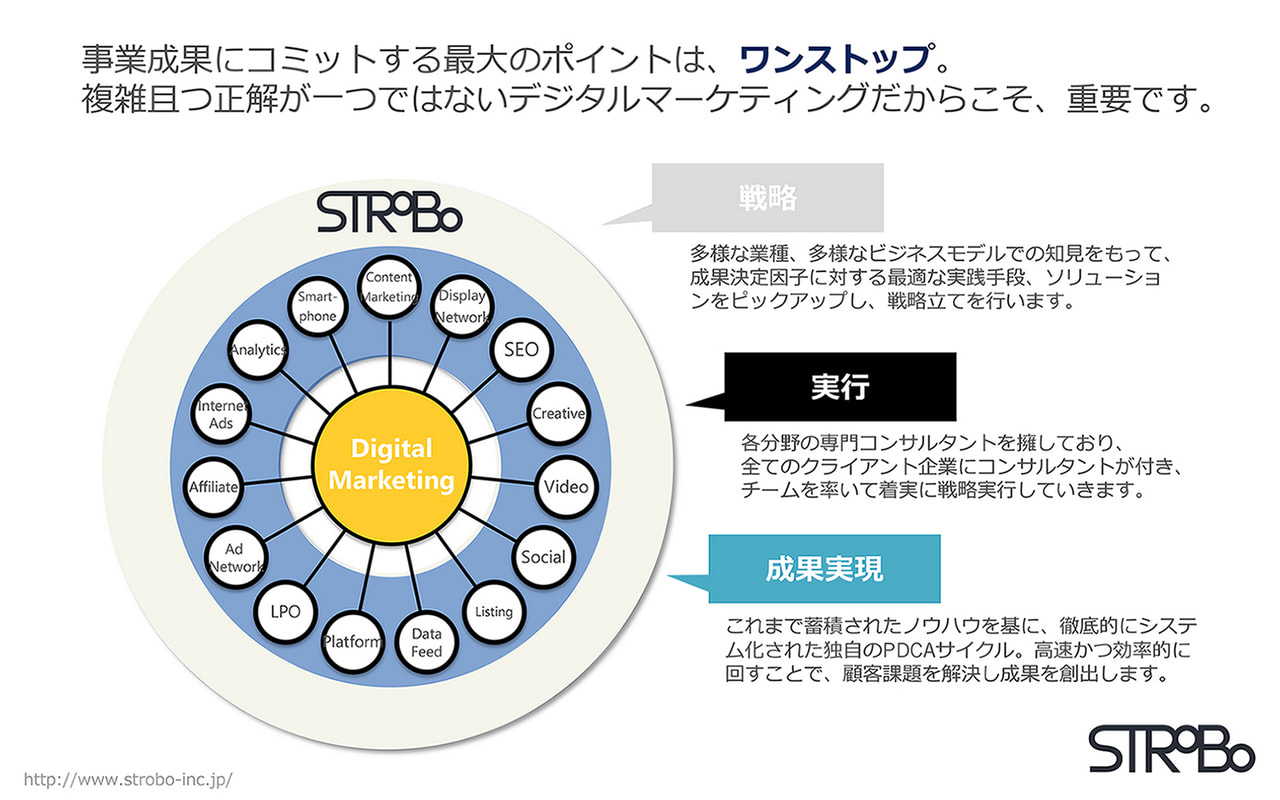

下山 当社は、「ハンズオン型デジタルマーケティングブティック」を標榜しています。クライアントのニーズに機動的に対応した、広告やマーケティング、ECなどに必要なデジタル・メディアの開発・運用が主力事業ですね[図表]。

大企業のDXのニーズはさまざまですが、中でもデジタル・メディア関連のニーズが大きいと考えています。それは、大企業に最も不足しているリソースが、デジタル・メディアに関するノウハウやスキルだからです。例えば、紙ベースの社内報を発行している大企業はあっても「デジタルの社内報を制作した経験はない」というケースが少なくありません。ましてや、自社の広報や通販用のメディア制作は、Web 版どころか、紙ベースでも未経験という大企業がほとんどです。

ところがネットの発達によって、今は大手メーカーでも、D2Cという名の下、EC 直販事業への参入が迫られています。そうなると、自社のデジタル・メディアが必須なのですが、「何を、どうすればいいのかわからない」と、担当者も途方に暮れているわけなのです。

—本来であれば、既存の広告業界やマスコミ業界が、デジタル・メディアの開発や運用でも、大企業をサポートできればよかったわけです。しかしメディア業界もまたDXが立ち遅れているために、対応できなかったのでしょうね。

下山 大手広告会社もマス・メディアも、“ 既存の大企業”ですから。ある意味では、やむを得ないのではないでしょうか。

広告業界については、先にご説明したように、ネット専業大手ですら、当時においては既存の大企業をなかなか開拓できていませんでした。マス・メディアについても、新聞や雑誌であれば紙ベース、TV局であれば電波がメインの媒体なので、既存の読者や視聴者を置いて、一足飛びにデジタルシフトするわけにもいかない。

そのおかげで、我々は、大きなビジネスチャンスに恵まれているわけです。

—とはいえ、デジタル・メディアを手がけるI Tベンチャーは、かなりあるようですが。

下山 確かに、デジタル・メディア関連のITベンチャーは相当数あります。しかし、実は、ビジネスパートナーとして既存の大企業と協業できる会社は、非常に限られてしまうと思っています。

なぜなら、上場企業に代表される日本の大企業は、ビジネスで求めるノウハウやスキルのレベルが、とても高いからです。

例えば、上場企業であれば、自社のデジタル・メディア事業に関しても、IR 向けの適時情報開示、厳格なコンプライアンスなどが必要になったりするわけです。とはいえ既存の大企業とスタートアップのベンチャーでは、ノウハウやスキルにはまだ雲泥の差があるので、ベンチャーが大企業の高い要求水準を満たすのは、至難の業です。

大手広告会社やマス・メディアなら、業務のレベルも高いので、既存の大企業にもマッチするのでしょうが、デジタル・メディアについては残念ながら、対応できる企業が少ないのが現状ということですね。

—御社は、大企業のニーズを捉えてカスタマイズできるということでしょうか。

下山 はい、そのためのポイントは2つあります。1つは、既存の大企業に太いパイプがあって、大企業をよくわかっていること。私自身、前職の関係から、大企業を含めさまざまな人脈を持っており、それが顧客の新規開拓に役立っています。大企業との取引では、“ 信用”がものをいいますから。一般のベンチャーは、大企業とのコネクションが少なく、スタートラインではいい案件になかなか巡り合えません。

また、デジタル・メディアの開発・運用というのは、新規事業なので持続可能性が低く、リスクが高いビジネスです。競合他社は手を出しづらいのですが、私の場合、上場企業の経営陣だった経験もあって、大企業の思考や行動原理に比較的親しんでいるので、そうしたビジネスでも引き受けることができます。

—大企業の思考や行動原理とは、具体的にはどういうことですか。

下山 大企業を動かすのは大変です。セクションが無数に分かれ、指揮系統も重層構造になっている巨大組織の中で、根回しをして、コンセンサスを形成していく必要があります。大企業内でのビジネスの進め方は、一朝一夕にはわからないでしょう。

さらに大企業は、それぞれビジネススタイル= 流儀が異なります。巨大組織であるがゆえに、それをスムーズに動かすため、自社に最適な流儀を確立しているわけです。ベンチャーが自社の方法を持ち込もうとしても、簡単には受け入れてはもらえません。つまり、既存の大企業と一緒にビジネスをしたいのなら、方法の“カスタマイズ”も避けて通れないのです。

これらに対応するために、我々はメディア単位でプロジェクトチームを組成し、クライアントの組織内に入り込むインハウス方式にして、二人三脚でデジタル・メディアの開発・運用に当たるようにしています。当社のスタッフは半分はうちの社内で、もう半分はクライアントの社内で、仕事をしている感じですね。ITベンダーが、大企業の社内システムを構築したり、保守したりするとき、クライアントのオフィスなどを間借りして、スタッフを常駐させるのと似ています。

当社では、“ 伴走型のビジネスモデル”と呼んでいますが、ビッグプロジェクトを担当したときには、そのプロジェクト専属体制にして100人規模のスタッフを抱えていたときもあります。

—けれども仕事の進め方でクライアントの受けがよかったとしても、アウトプットの質が高いとは限らないのではないですか。

下山 そこが、もう一つのポイントです。仕事のクオリティを保つためのメソッドがあるわけです。大企業が自社メディアに求めるレベルを考えると、デジタル・メディアの開発・運用においては、チームビルディングが“ 肝”になると思います。

実は、デジタル・メディアは、新しい媒体なので、そっくり転用できる成功事例がありません。したがって即戦力となる人材も一見いるように見えて、実はほとんどいません。しかも、既存の大企業が求める自社メディアのレベルは高いので、さまざまな既存の業種から有能なスタッフを集め、デジタル・メディアという新しい媒体の形に適応していくしかないのです。

例えば、電子媒体の経験がなくても、既存の紙や電波媒体で活躍していた人材はいます。そうした人材をスカウトして、電子媒体向けに再教育するわけです。ですので、デジタル・メディアを担う人材の採用や研修に関するプログラムは必要です。デジタルマーケティングを標榜しているベンチャー・スタートア

ップ企業の大半は、このような教育スキームやメソッドを持っていないところが多いのではないでしょうか。

それに、既存の大企業は、いったん懐に入って認めてもらえば、安定的な取引につながることが多い。メディアの場合、コンテンツを制作した実績があれば、その後の運用もその企業に任せよう、という話になるじゃないですか。例えば、百貨店のような大手小売業のDXを考えてみてください。デジタルシフトは

時代の流れですから、ECサイトを開設したら、コンテンツをリニューアルしたり、拡充したりすることはあっても、クローズすることはまず考えられませんよね。したがって、大企業のデジタル・メディアを手がけたら、それをテコにビジネスを広げやすいというのが、私の見方です。

来るべき自動運転の時代へ向けて

—一方で、大企業のデジタル・メディアだけでなく、さまざまな自社メディアも開発・運用されていますね。

下山 やはり自社メディアがあれば、広告やマーケティングなどのメディアミックス事業も、自在に展開できますからね。それに、大企業のデジタル・メディアの開発・運営を支援するわけですから、コンテンツの制作に関わる高度なノウハウやスキルを備えておかないと、クライアントのニーズに応えられないとも、考えています。

—御社のモビリティ領域のニュースメディア『自動運転ラボ』をつくったきっかけは何でしょうか。

下山 10年ほど前、上場企業の役員だったとき、ある外資系コンサルティングファーム大手と一緒にビジネスをしていました。

当時「自動運転の自動車は、デジタルデバイスとして、スマートフォンよりもユーザーとの接点が多くなりますよ」と言われて、ピンとくることがありました。

広告やマーケティングの仕事をしていると「ネクストスクリーン」、つまり“ 次に主力となる広告媒体”は何かを、常に考えているわけです。現在では、スマホがメインの広告媒体となりつつありますが、将来、自動運転が普及したあかつきには、「自動車の車内が、その座を奪う」と確信しています。そこで、2018年に『自動運転ラボ』を立ち上げたわけです。

—その頃は自動運転について、まだあまり話題に上らなかったのではないでしょうか。

下山 だからこそ、よかったのです。自動運転が知られるようになったら、ほかのマス・メディアやITサービス大手が、乗り出してくるに決まっています。誰も手を付けていない今のうちなら、無名のベンチャーでも“自動運転のオピニオン誌”になれるチャンスがあると、考えたわけです。

立ち上げた頃と比べて、最近では自動運転の実用化が進んできたので、世間の注目度がかなり上がりました。

—自動車の車内が広告媒体になる、という点について、もう少し詳しく教えていただけますか。

下山 例えばタクシーに乗ったとき、運転は運転手さんに任せて、乗客はスマホを見るなり、居眠りするなり、好きにしていますよね。完全自動運転の自動車というのもそれと同じです。運転手の代わりにAIが車を運転してくれるので、乗っている人間は、何もしなくて構いません。マイカーを運転手さんに運転してもらえるのは、現在ではセレブリティだけですが、自動運転が普及すれば、車のオーナーなら誰でも、お抱えのロボット運転手がいる状態になるわけです。そうすると車内は、新たなプライベート空間になって、車に乗っている時間も「可処分時間」になります。それが現代人のライフスタイルを一変させるほど

の、インパクトを与えるはずです。大げさかもしれませんが、“ 時間革命”と言ってもいいでしょう。

世界的に見ると、現役世代の1日の自由時間は4〜5時間ほどです。そして例えば、時代の最先端の仕事をしているイメージが強い、米国シリコンバレーのITエンジニアですが、彼らの多くは、サンフランシスコ郊外の自宅から、片道約1時間半かけてマイカーで通勤しています。米国でも、乗用車の自動運転はまだ実用化されていないので、車内ではラジオや音楽を聴いたりしているしかありません。つまり、シリコンバレーのITエンジニアも、毎日約3時間もの有効活用できていない時間がある。これは仕事以外の用途でスマホを見るより長い時間です。

このように車を日常的に使う人は、貴重な自由時間を移動に取られてしまっています。もしその時間をクリエイティブな仕事に充てられたら、生産性は今よりも飛躍的にアップするでしょう。日本では首都圏や近畿圏の人は鉄道での通勤・通学が多く、実感が湧きにくいでしょうが、地方在住の人なら車での移動が主なので、よくわかるのではないでしょうか。

—自動運転なら、乗車中に自由にTVを視聴したり、ゲームをしたりできるようになるので、そうしたメディアも、新たな広告媒体になるということですか。

下山 おっしゃるとおりです。そのため自動運転ならではの、新しい広告もいろいろと検討されています。例えば、自動運転のタクシーやシェアリングカーも増えると予測されていますが、コストを賄うために、新型の車内広告を導入すると見られています。その一つが「目的地広告」。自動運転では、最初に行き先を入力するので、“ 到着地点周辺にあるお勧めの店舗”といった効果の高い広告を、乗客にピンポイントで訴求できるというわけです。

—なるほど、面白いですね。自動運転関連では、新しいビジネスのアイデアがいろいろ飛び出してきそうですね。

下山 ある調査会社によると、完全自動運転が実現すれば、世界の自動運転ビジネスの市場規模は700兆円と予測されています。これは、いわゆる“デジタルディスラプター”などによって既存のマーケットが奪われるのではなく、今までに存在しなかった700兆円ものマーケットが“ 新たに生まれる”という意味です。経済にとって、まさに画期的なことといえるでしょう。

その中でも、自動車本体のようなハードの市場よりも、自動運転関連の広告やサービスのようなソフトの市場が圧倒的に大きいはず。ネットビジネスでも、市場のほとんどを占めているのがソフトビジネスです。プラットフォーマーになるIT 企業はほんの一握りですが、ソフトビジネスなら裾野が広いので、あらゆる参入企業にチャンスがあります。

自動運転も同じで、完全自動運転技術を確立できる自動車メーカーは、世界でも数えられるほどでしょうが、関連サービスには、限りないほどの可能性がある。そこで、自動運転ラボも、テクニカルなハード面の情報よりも、ソフトビジネスがらみの情報の提供に力を注いでいます。

—自動運転には、大きな夢がありますね。すると『自動運転ラボ』のメディアビジネスとしての期待も、大きいのではないですか。

下山 実は短期的には自動運転ラボの収益化そのものは全く重要視していません。自動運転が実用化されるのは、2030年以降と見込まれており、自動運転に関連する広告やサービスが登場するのも、その頃になるからです。当然マネタイズが本格化するのも中長期で見ていく必要があります。

それでも、自動運転ラボを通じて日本の基幹産業である自動車産業のDXにも貢献できるわけですから、短期的な収益にとらわれることなく、自動運転の理解や啓発に取り組むつもりです。おかげさまで、最近では自動運転に関する引き合いも増えており、自動運転に絡んだ事業開発のコンサルティングやマーケティング支援といったマネタイズの道筋も、徐々に見えてきたところです。

―お話を伺っていると、既存の大企業のDXというのは、「ブルーオーシャン」のマーケットなのかもしれませんね。

下山 私自身は、日本経済を牽引してきた、エスタブリッシュメントの大企業には、世界が思っているよりもずっと、底知れないパワーが眠っていると信じています。先にも申し上げましたが、既存の大企業はリソースの宝庫。そうしたリソースをフル活用すれば、自動運転関連サービスのような新しいビジネスでも、“ 横綱相撲”を取ることができるはずです。DXはまさに、そのための強力な武器になるでしょう。

当社としても、大企業のDXをサポートすることで、ビジネスとして成長できるし、日本経済の復活にも役立てればいいなと考えています。新型コロナウイルスの蔓延は、日本経済にとって未曽有の危機をもたらしましたが、デジタルシフトを加速させる好機にもなりました。大企業のDXを推進することで、コロナ禍を福に転じさせるのが、当面の目標ですね。