医学の道から、脳の社会性を専門とする研究へ

―藤井先生は、医者からキャリアをスタートされました。

藤井 うちは、祖父と両親が医者という家系でして、ただ誰からも「医者になれ」と言われたことはありません。別にならなくても良かったのですが、従兄弟が10人以上いて、僕より年上の人が医者になってくれてもいいのに、誰も医者にならなかった。

それで、なんとなく自分に番が回ってきちゃったな、と思って試験を受けたら通ってしまって。大して深い思い入れもなく医者を始めたものの、仕事は楽しく充実していて、全然嫌じゃなかったですね(笑)。

―医学の道に進む環境があったのですね。どんなところが楽しかったですか?

藤井 眼科医として働いていましたが、外来などの仕事は基本的に繰り返しでも、一人ひとり診察内容が異なって興味はつきなかった。社会の役に立っている、という実感もありました。しかし研修が終わる1996年頃、文部科学省から「ポストドクター等一万人支援計画」が打ち出されたのです。眼科の教授から大学院への誘いがあったので、「じゃあ、行きます」、と。

強い研究意欲があったわけではないですが、大学院で神経科学を専攻したところ、すごく面白かった。博士号を取得した後、同期はみな眼科医に戻る一方で、僕はもうちょっと続けたかったのです。またその頃ちょうど「留学したいな」と思っていて、指導教官に相談したところ、ボストンにあるMITを紹介されました。

実は僕が1、2歳の頃、父親の留学に伴い、家族でボストンに住んでいたことがあります。母親から「ボストンはいいところだった」とずっと聞かされており、それもあってMITに留学先を決めました。そこでは、ポスドクのポジションで6年半研究し、その後、帰国しました。

―帰国後は理化学研究所に入られ、脳の社会性について研究されました。

藤井 僕を理化学研究所に入れてくれたチームリーダーの入來(篤史)先生に、「何をやってもいいよ」と言われて、始めたのが脳の社会性の研究です。その時は、自分でかなり考えました。僕は大学院生からポスドクまでの10年間、ずっと脳の研究をしましたが、当時、世間で行われていた脳研究のほとんどは、一つの脳をターゲットにしていました。「この脳のこの場所は、こういう働きをしています」というような。

そのような手法で無限に研究ができるのですが、自分の脳を考えたとき、働きはいつも同じではないと思っていました。誰か他人と一緒にいると、その人の何かの影響で自分が変わってしまう。それが昔から嫌だった。例えば誰かが来ると、自分のパフォーマンスが落ちてしまう。それはどうしてなのか、とずっと考えていました。

当時、僕はコミュニケーションが苦手なことが一番の悩みでした。それで脳の仕組みが理解できれば、もう少し楽になるのではと思い、神経科学の視点から脳の社会性の研究に取り組みました。その研究内容をまとめたのが、著書『つながる脳』です。

―なるほど。しかし、複数の人が協力して初めて達成できることもあるのでは。

藤井 例えば仕事やスポーツのチームなどは、ある目的があって、それぞれが役割を果たしてゴールを達成します。チームの中で役割が決まるので、もしかすると本人の能力とは別の役割を任せられているかもしれないけど、それはチームとしての機能の話だから、皆割り切ってできます。でも日常生活では、全然関係ない人が横にいるだけで、できないことが増えてしまう。

それはすごくもったいない話で、その理由はどこから来るのか、というのをサルでやってみようと思ったのです。サルは人と近い社会性を持っているし、集団で暮らしているので、そこから見えるものがあるのではないか、と。

―『つながる脳』では、2頭のサルの真ん中に餌を置いた場合、片方のサルは自分から取るのをやめて上下関係が出来上がる、という興味深い実験が紹介されていました。

藤井 相手がいることで自分の欲望を抑制するのは、別に普通のことで、競合関係を解決するために自分が積極的に選んだ行動です。

その状況で2頭ともお腹が減っていたら、本来どちらが取ってもいいじゃないですか。何なら順番に取ってもいい。ところが誰も命令していないのに、片方が勝手に取るのをやめます。

一旦、その関係性が出来上がったら、常にそう。だけど面白いのは、上位のサルがあっちを向いた瞬間に下位のサルが餌を取るんですよ。それが知性です。

人も含め、あらゆる生き物は、相手がいることによって自分の行動を抑制します。餌を置いたときに積極的に取りに行かないという行動も、そうです。しかし、抑えなくてもいいときは餌を取る。状況に応じて流動的に行動を切り替えることが知性です。それを流動性知能と言います。負けっぱなしでは食べられませんからね。

サルの賢さはこれだ、と思いました。常に文脈を読んで、その中で最適な行動、自分にとって有利な行動をとれることが社会的な知性です。それが人の賢さにもつながったと思います。

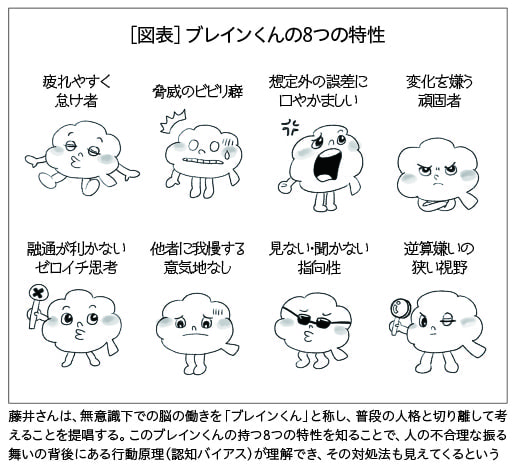

―一方で、著書『脳と生きる』では、脳の本来の性質は不合理で保守的なもので、それを「ブレインくん」とわかりやすく擬人化されていました。

藤井 基本的には、認知バイアスと呼ばれる思い込みです。サルの場合は、瞬間的な文脈の変更に対応を切り替えることができますが、人はうまくいかない。一旦出来上がった文脈を変えることが難しく、すごく保守的。そこが、ブレインくんの持っている不合理と考えてもらっていいでしょう[図表]。

本来なら、皆もっと自由に「自分は何をすべきか」を考えながら、その瞬間に利益を最大化してもいい。でも誰も怒らないのに、やらないですよね。もったいないと思いますよ。

テクノロジーの進化で、人間に残された可能性とは

―テクノロジーのおかげで、世の中がかなり便利になりました。しかし皮肉なことに、逆に窮屈になった気もしますが。

藤井 世界的に見てみると、日本人は珍しく、いまだにリモートワークが好きなんですよ。欧米の人は会社に戻りたがるのに。気楽だからでしょうね。臨場感のある空間では対面コミュニケーションに、ある種の暴力的な要素が入って上下関係ができるのは仕方ないこと。特に日本社会の場合、上に従ってしまう人が多いので。現在、コロナの流行が収まりつつある中、臨場性が持つ力を使いたがるような管理職は「戻ってこい!」と言いがちですね。このままでは場の力が使えず、自分のパフォーマンスが下がるから。

一方、リモートを中心にしている若者たちは、カメラをオンにしない人が多いですね。僕の授業でも、カメラをオンにしているのはわずか1割程度。教える側からすると、話を聞いてくれているかどうか、わからないわけです。でも、彼らにはそれが普通なんですよ。臨場性が持つ暴力を避け、顔を見せないので、相手に気を遣う必要もない。「授業の本質的な内容が理解できれば、先生の顔の表情から要点も読み取れるし、先生のカメラだけオンで事足りるじゃないですか」というのが、彼らのスタンス。でも先生からすれば、授業はインタラクションなので、わかっているかどうかを、知りたいのです。

今の生徒には、対面のコミュニケーションなど不要と映るのでしょうが、大学の意義は授業だけではないですからね。サークルなどの場で、同級生とのコミュニケーションや助け合いを通して学ぶことがあるのに、それが欠けているのは損していると思いますよ。

―現実世界のリモートに対して、これだけ認識の差が生じているということは、人工世界においても、世代や個人によって、認識の差が生じますか。

藤井 そうですね。現実世界も全て共通であるように見えて、全員違う現実を生きていますよね。自分の体から始まって、地続きに広がる世界です。そこに、XR、メタバース、AIがつくるフェイク画像・動画のようなものがどんどんつながっていくわけですよ。僕たちのような年配者は、それがない時代を知っているから、何か違うんじゃないか、と思うけど、そこから始まった若者たちは、それが当たり前なのです。

例えばチャットGPT が当たり前になってくると、「検索ってなんだろう」と言い始めるわけです。検索はデータを順番に表示しますが、チャットGPTは、全部わかった上で適切な文章を作成します。質問のたびに、新しい言葉が生成されるのです。そうすると、今までは人がつくるということで情報の生成スピードに限界がありましたが、その上限がなくなる。結果、チャットGPTに人が質問するたびに、膨大なデータが生まれます。

先日、落合陽一君と話していたら、「最近すごくショックを受けたのが、3分の音楽をAIが10秒でつくっちゃったこと」と言うんですよ。どんどん短くなって今は1秒かもしれない。そうすると無限の組み合わせが生まれ、僕らは聴き切れず、180倍生きないと時間が足りない。

そしてテキストも機械が自動生成しているから、嘘か本当かわからない。歴史のことをAIに質問すると、“それっぽいけど結構嘘が混ざった答え”が返ってくる。さらにそれを検索して確かめようとしても、その検索した内容が本当かどうか、わからない。

右:不合理な脳本来の性質を解き明かし、それをうまく御しながら、社会生活のストレスを減らす方法をわかりやすく説いた、太田良けいこさんとの共著『脳と生きる』(河出書房新社/2022年)

―そうすると、どこに頼ればいいのですか。

藤井 もう、どこにも頼るものがないのです、これからは。何らかの引用ベースで書かれた本は信用できるかもしれないけど、全部読むわけにいかない。でも、AIは全部読んで要約してくれるので、人間と機械のどちらがいいか、ということになる。こういうインタビューも、僕の過去の言葉を全部入れて質問を投げかけたら、今よりいい感じで答えてくれるかもしれない(笑)。

―では、ものをつくることはどうなっていきますか。

藤井 例えば音楽でいうと、つくるのも、評価するのも機械になってきます。「いいね!」を付けるロボットが出てくると、機械がつくったものを機械が評価して、というサイクルが回り始めてしまう。

そうすると、人に残されているのは、落合君がずっと言っているように「感動できる」こと。「感動する」ではなく、「感動できる」。彼は最近よく「わー、すげえ!これ、感動できる」と言います。それしか人には残ってない。そういう時代になってきています。

感動する、とは他人と関係なく、完全に主観的な自分だけの世界の話。昔は、皆が感動する音楽が売れました。しかしあらゆる種類の音楽が全て生成されてデータベースにある現在、僕らは音楽を作成するのではなく、見つけて生きるしか方法がない。

1曲「これいいね」と言ったら、次々とレコメンドされたものばかり届くわけです。しかも本当に自分が感動したからそれが選ばれているのか、それも曖昧になってくる。誰かが恣意的に「お前が好きなのはこっちだろ」と誘導すれば、それでやられてしまうわけです。

なので、僕が「現実科学」の授業で学生に言っているのは、「これからの世界は現実と嘘の区別がつかない世界だ。だけど世の中の物事が生成される仕組みや、フェイクニュースが生まれている状況を知っていれば、少なくとも騙される側にならなくてすむかもしれない。わかった上で騙されるのと、知らずに騙されるのとは違う。だから仕組みをわかっておいて、できたら騙す側に立ったほうがいいよ」と。

脳を意識して生きる

―藤井先生のように、科学的な知識とテクノロジーをカバーされている方は珍しいのでは。

藤井 確かに、神経科学とXRやメタバースの両方をカバーしている人はあまりいないですね。僕の考え方は、あくまで脳があって、それがヒトをつくり、社会をつくっている、ということ。そうすると、より良い世界をつくりたい、そのためにはどうすればいいのか、と考えた場合、ターゲットは、やはり脳しかないのです。だって自分も社会も脳がつくっているから。

そこで、脳の内側と外側の両方から攻めようと思いました。脳の内側はブレインテックや脳科学、外側はVRやXRです。脳をいかにうまく制御して、社会をより良くするのか、というのが「脳と生きる」メソッドなんですね。

―脳を自分でコントロールできる人とできない人との違いはどこにありますか。

藤井 自分を客観視できるかどうかです。目線の高さを上げたり下げたり、自在にできる能力を持つ人は実はあまりいません。例えば日本全国をカバーする視点と宇宙を見渡す視点では、レンジが全然違いますよね。それによって解決方法の数も異なり、多くの視点を持っている人のほうが、当たりを引きやすく、また自由度も高まる。なので、視点を多く持てるかは、非常に大切なポイントだと思います。

―その点において、テクノロジーが何か寄与できることがありますか。

藤井 ブレインテックという技術は、自分の脳の中を客観的に数値化することが可能です。普段、私たちは、自分の持っている能力の何パーセントを使っているのかなどわかりません。だけど、何らかのデバイスをつけて可視化できたら、もっと効率が良くなるわけですよ。それが自分の脳と向き合って生きるテクノロジーです。

今まで、自分の脳の働きを定量的に見ることができませんでした。それを、デバイスを使うことによって、自分の主観から離れた形で理解できれば、全く新しいことです。

ハコスコが出している民生用の脳波計を使うと、集中度とリラックスの度合いが数値化できます。そういう一般的に信頼度の高い技術が、少しずつ出てきている。自分が今どのくらい集中しているかわかった上で、勉強を進めたほうが効率的です。別に脳を操作するようなことは何もせず、ただ可視化するだけ。それでも、少しずつ集中力が落ちていることを自覚できれば、元に戻す方法も次第に身に付くはずです。

こういったことが、今後の教育でも導入されていくだろうといわれていますが、そういうものがない状態で生きてきた人たちと、ある状態で生きていく人とは明らかに違ってきます。なぜなら、自分たちは普段、脳をあまり意識しないで暮らしているからです。最近、自分の脳のことをいつ意識しましたか?

―確かに、このような機会がないと意識しないですね(笑)。

藤井 だとすると、脳を意識しながら「自分はこうやったらうまくできる」、というノウハウをそれぞれ身に着けられる世界が、もう一つの未来ですよね。だから、先ほどの現実が操作されているという話は、脳の外側が操作されているというわけです。この先、ブレインテックの技術を使って、脳の中を自分で好きなように改変できるようになるし、もしかすると誰かに改変されるかもしれない。

―それはテクノロジーの悪用になりませんか。

藤井 もちろん悪用かもしれませんが、それで人が幸せになるなら、何が悪いのか、ということです。人々が同じように気持ちが良ければ、アロマの香りと脳の電気刺激では何が違うのか、という話ですよ。電気刺激が与えられたことすらわからない状態で皆が幸せなら、どうでしょう。今、世の中で起きていることは、それに近いこと。検索やツイートの履歴に合わせて好みの情報や広告が並び、気持ちのいい世界がすでにある。今後、それがもっと進みます。脳が操作されているかわからないように、さりげなく電極を入れる技術も発達するかもしれません。

そこから「幸せや豊かさとは何か?」という問いが生まれてくる。一切のテクノロジーを使わずに、アーミッシュのように山の中に住むのも、一つの幸せのあり方になるのでしょう。

―まるでSF小説のようですね。

藤井 SFではなく、現実なのです。現実のほうが変化のスピードが速く、びっくりすることが次々起こっています。なので、ここ10年ほどは、僕はSF 小説を読んでも面白くないんですよ。今、世界で政治経済のバランスが崩れ、その結果として起こっている数々の事件は、かつてはSFの世界でしか起こらなかった。それが今、目の前で起きていて、人の想像力をはるかに超えるスピードで進み、人々は置いていかれている状態です。ゲームや勝負事ももはや機械に勝てないので、人間は強さを求めることを諦め、それを楽しむしかない。

研究を社会実装する

―ハコスコを起業された理由は何ですか。

藤井 脳の社会性の研究を進める上で、これまでサルで実験していたものを、人でやってみようと思ったんですね。実験では、ある刺激を与えて、それに対する反応を計測していたのですが、10人に同じ刺激を与えて比較したいのに、同じ条件を設定できず、毎回異なってしまう。もちろん仕方ないことですが、同じ現実を再現できずに困っていたら、SRという技術をそのときの研究者が開発してくれました。ヘッドマウントディスプレイをかぶると、目の前に見えている世界が現実かどうかの真偽がわからない、区別がつかないという状況がつくれるのです。

それが2010年ぐらいの話で、当時の技術では、ほかにそんなことができるデバイスはなかった。雑誌『WIRED』のWeb 記事が掲載されると、「体験したい」と理研に大勢来るようになり、1年経つと1,000人ほどの数に上りました。

そして体験した人が皆、「これは面白いから事業化したほうがいい」と勧めてくれました。自分では事業化など考えてもいなかったのですが、誰もやらなければ、この面白い技術もどこかに消えてもったいないな、とは思っていました。

その時、偶然、体験に来た堀江貴文さんが「いや、これ、面白いね」と言ってくれました。そのデバイスは、スクラッチでゼロからつくったプロトタイプで、1台2,000万円と高額でしたが、「今はスマホでできるんですよ」と伝えたら、「何でやらないの。やればいいじゃない」と。そこで始めたのが、ハコスコという会社です。初代のハコスコは、名刺の箱にレンズを貼って、そこにスマホを挿して見る簡易的なものでした。その後、しっかりしたものを段ボール屋さんにつくってもらって、今までに150万個ほど出荷しました。

―現在、ハコスコではどのような事業をされていますか。

藤井 元々、360度の映像を見るためのツールの製造・販売を事業として会社を始めました。今はハードウェアだけでなく、コンテンツや配信サービスもセットで必要だということで、ハードウェアと配信サービス、コンテンツをつくるカメラの3種類を柱としてやっています。現在9期目です。

―現実科学研究というのも、事業の中の一つでしょうか。

藤井 ハコスコのミッションとして、「現実を科学して豊かにする」というのがあります。最初は、ハコスコというデバイスとコンテンツ配信という脳の外側から攻めることをやっていました。しかし、途中から脳の内側から攻めるブレインテックを始めて、昨年はメタバース関連の事業を開始し、さらに、外から攻めています。

―研究の世界から実業に移られて、一番大きな違いは何でしたか。例えば、最も驚かれたのはどのようなことでしょうか。

藤井 驚いたことは沢山あります。それまで単なる消費者だったので、物やお金の動きや流れ、仕組みがどうなっているのかなんて知りませんでした。例えば、360度カメラを商品として量販店に卸す過程や値段のつけ方、いわれのないクレーム返品などです。突然全く知らない人がやって来て僕に怒鳴り散らすという経験もなかったので、これは面白いな、と思いました。今まで医者や研究者という社会の上澄みを生きてきて、そのような人に会ったこともない、そんな自分が、社会的な文脈がなくなったら、こんな対応をされるのか、と発見でした。

また、投資家とのやり取りも知らなかったことばかり。世の中に科学者、投資家、経営者の3つの領域が独りでわかる人もそんなにいないので、僕は面白い立ち位置かな、と思っています。

―研究を社会に生かす、という視点で研究者に向けて何かメッセージをお願いします。

藤井 自分の技術を社会に実装したいと思っている研究者が、エコシステムを実際につくる例はすごく少ないですよ。僕もかつては「お金は要らないけど、自分の研究が誰かの役に立ってほしいので誰か事業化してくれないかな」と思っていました。自分でできると思っていなかったから。しかし研究者のほとんどは何かしらの税金を使って研究をしており、どこかで社会にその価値を還元することを考えたほうがいい。研究費の申請書に記載するときには考えたとしても、社会実装されるまでのアクションまでなかなか落とし込めません。もし自分の研究が本当に社会にとって価値があると思うなら、勇気を出して自ら事業化を考えてほしいですね。そうしない限り、世の中に研究成果は出ないので。

VCの方たちが「大学に眠る沢山の有望なシードを見つけます」といって始めても、やはりその技術を一番知っているのは、研究者なわけです。その人が関わらないと、多分うまくいかない。だから、研究者と事業家の双方が幸せな形をつくれたらいいな、と思っています。

僕についていえば、ここ数年、現実科学をライフテーマに、そこから豊かさを社会に実装することができないか、といったことをずっと考えています。例えば、この現実から地続きにつながるメタバースの可能性にも惹かれます。それは一体どうやればつくれるのだろう、その方法をぜひとも見つけたいですね。