―御社は企業の経営改革を支援されています。まずは設立の経緯から教えていただけますか。

千田 リヴァンプの設立は2005年。創業者は澤田貴司さん(現ロッテベンチャーズ・ジャパン会長)と玉塚元一さん(現ロッテホールディングス社長)です。私は創業メンバーではありませんが、両者から直接聞いた話も含めて申し上げます。2人は、澤田さんが伊藤忠商事に勤務時代に、旭硝子(現AGC)に勤めていた玉塚さんと取引先という関係で出会いました。

その後、澤田さんは伊藤忠で米国セブン-イレブンの買収プロジェクトのメンバーに入り、そこでリテール業の面白さを知り、商社からリテールビジネスにキャリアチェンジし、ファーストリテイリングの柳井正さんの誘いを受けて同社に入社しました。セブン-イレブン時代には伊藤雅俊氏に直接指導を受け、現場に出ることの大切さを学んだことから、ファーストリテイリングでも店長からスタート。柳井さんもその考え方に共感したようです。

一方、玉塚さんは、旭硝子から日本IBMを経てファーストリテイリングに入社しました。澤田さんと親しかったことから柳井さんに紹介されたそうで、最終的には澤田さんが副社長、玉塚さんは社長を務めて退職しました。

澤田さんはその後2003年、KIACON(キアコン)という事業再生の投資ファンドを立ち上げます。社名の由来は「気合」と「根性」からです。ただ、本人はファンドマネジャーではなく、事業の人間であることを再認識し会社を閉じます。投資以外の方法で会社を元気にするビジネスを立ち上げようということで、ちょうどファーストリテイリング社長を退任する玉塚さんと共同で、リヴァンプを設立しました。

―千田さんはどのような経緯で入社されたのですか。

千田 私は2006年に大学新卒でゴールドマン・サックス証券に入社し、投資銀行部門で資金調達、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資案件に携わりました。特に金融に関心があったわけではないのですが、友人から面白い会社があると聞いて会社説明会に行ってみたのです。すると「私たちは創業以来常にNo.1である」といった話をされ、非常に興味を持って入社しました。

実際、仕事は大変エキサイティングでした。売上高が数千億円規模の企業案件にも携わり、とても充実していたといえます。しかし一方で、大きな数字だけを通して見る企業との関係性は、どこか現実とは乖離したように感じていたことも事実です。

そんなある時、とあるアミューズメントパーク運営会社(A社)の再生に携わることになりました。当時、同社は自治体が運営していて、オペレーションがうまくいかず赤字に陥っていたのです。そこにゴールドマン・サックスが資金を出し、米国からプロ経営者が来て、再生プロセスを主導しました。プロ経営者とチームが組んで改善を進めていくと、実際に業績がどんどん改善していく姿を目の当たりに。そして「会社というのはこうして変わっていくんだ」というのを実体験しました。

ただ、私はレポートを会社に報告するだけの役割だったので、自分も経営にもっと深く関わりたいという思いが強くなっていきました。

ちょうどその頃、リーマンショックが起きたのです。世界的な金融・経済危機で、私も今後の生き方を考えるきっかけになり、A社に携わった経験から、「会社を変える」ことを自分の仕事にできないかと思うようになりました。それがどういう仕事なのか、そもそもそんな仕事があるのかもわからないので、いろいろ聞いて回る中で、思いにマッチしていそうな会社があると教えてくれたのが、今のリヴァンプ社長の湯浅智之でした。

実は湯浅は、私が新卒の就職活動をしていたときの外資系大手コンサルティングファームの採用面接官。その縁でずっとつながりがあったのです。湯浅がちょうどリヴァンプに転職した頃で、うちに来ないかと誘われ、すぐに澤田さんと玉塚さんと面会。入社が決まりました。

―皆さん不思議なご縁でつながっていたんですね。

千田 そうですね。澤田さんと玉塚さんの関係もそうですし、湯浅はコンサル時代に澤田さんのKIACONの支援をしていた関係で、澤田さんと働きたいということで入社したようです。転職エージェントや転職サイトなどを使っていろいろな選択肢の中から選ぶというのではなく、仕事を通じて出会った人と一緒に働くというのが基本的な考え方としてあるように思います。人との出会いをいいチャンスとして捉える。リヴァンプにはそういう人が多く集まっていますね。

何者でもなく、何者でもありうる会社

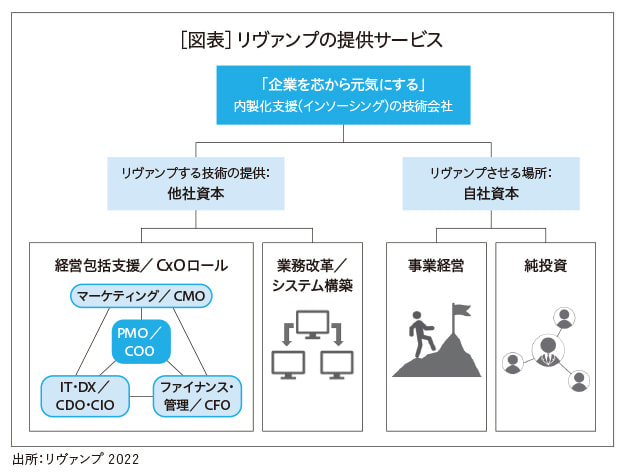

―御社は「企業を芯から元気にする」ために「経営」「DX」「投資」を経営改革の三位一体のサービスとして、ワンストップで提供されています。そこが同業他社との大きな差別化要因になっているのでしょうか。

千田 そう思います。ただ、完全なる同業他社というのは、基本的にいないと考えています。というのも、当社はコンサルティング企業でもIT企業でもなく、業種をあえて定義していません。既存の何者でもない会社であると考えています。コンサルも行いますし、CMを年間10本以上つくっているので広告会社の側面もある。また、従業員約300人のうち約200人はシステムエンジニアなので、株式市場ではITサービスという捉え方をされたりもします。

経営改革を実行するためには、すべてのことを行わなければなりません。財務・経理、人事、マーケティングなど、社長や経営層が担当するすべてです。コロナ禍ではコロナ対応が経営の第一テーマになるし、ポストコロナではインバウンドかもしれないし、資金繰りが悪くなれば資金調達かもしれません。我々はどれか一つで経営ができるわけではないことを身をもって知っています。大事なのは自分たちが何者であるかよりも、経営改革ができるかどうかだと考えています。

―「徹底的な現場介入による経営改革」を掲げられています。それを継続的に実践していくために工夫されていることはありますか。

千田 この事業を続けるためには、3つの重要なポイントがあります。1つは「場」です。何回、経営改革が経験できるか。言い方を変えると、経営改革はやればやるほど腕が上がります。日本では社員が経営の経験を積む機会はかなり限られています。典型的な日本の社長ポジションはキャリアの最後の数年間を務めるというのが一般的です。経営の練習をしないまま社長になる構造です。一方、欧米企業では、転職前提で若い頃から経営者になるためのキャリアを積んでいきます。

以前、澤田さんと玉塚さんに「何が2人を経営者にしたのか」と質問したことがあります。答えは「経験」で共通していました。「最初に経験を与えてくれたのがファーストリテイリングの柳井さんで、共に30代後半の自分たちに『場』をくれた。人との差異はそれだけだ」と話していました。

日本は経営を仕事にするという考え方が乏しく、場を得ることが難しい。ですから、当社は組織として場を提供し続けたい。場は信頼関係で頂けるものだと思っています。当社は営業組織を持っておらず、案件のほとんどは紹介とリピートのお客様です。場を頂くためには信頼の積み重ねというか、結果を出すこともそうだし、不誠実なプロジェクトをしないことが大切だと考えています。

そして事業継続のための2つ目のポイントは、我々は「技」と呼んでいますが、経営の技術を体系化することです。技術の一つずつを見ると、ビジネス書などに書かれていることかもしれませんが、体系として当社独自の流派をつくろうと日々努力を続けています。当社に入れば、経営技術の体系を学びながら実践して、また技に戻ってということを繰り返すことができます。

ポイントの3つ目は、志を同じくする「人」に仲間に入ってもらい、モチベーション高く働いてもらうことです。そして、ここで新しく経営的な仲間をつくっていくことができます。

この3つを回すことが非常に重要で、ユニーク性があると思っています。当社にしか存在しない視点なので、結果的に他社とは異なる独自の組織体制やビジネスモデルにつながるのだと思います。

経営技術を体系化し、共有する

―2つ目の技について、技術の体系化についてもう少し具体的に教えていただけますか。個々人が経営に携わった経験を、どのように会社の知として継承していくのですか。

千田 これが技だと定義し、抽象化する、という、常にその思考を持ちながら経営改革を行っています。複数の事柄から、共通する特徴やパターンを抜き出す。例えば飲食業で客数が減っている場合には、こういう原因の可能性があり、それぞれの場合について、それぞれこういうことをすれば解決する、という経験を一つの技術として認定しようということを積み重ねてきました。

もちろん個別の事象は数々ありますが、一歩引いて見ると同じような事象であるということも多い。それらの抽象度を上げて、経営技術として社内で共有する取り組みを創業以来続けています。

―それらはデータベース化されているのでしょうか。

千田 紙に記録したり、今だと動画で残したりもしますが、基本的には人から人への伝承になります。スポーツに例えれば、大リーガーの大谷翔平選手がやっていることを文章にして、それを読んで練習したら大谷選手のようになれるかというと、そうはならない。基本的には一緒に練習をして、フォームを直したりしながらやっていかないと身につかない。だから場が大切になり、場で練習を積んでいく。ノウハウや形式知ではないということでしょうか。場、そのものが知識の伝承の機会だと思っています。

―経営者を育てるために組織運営で特に取り組まれていることはありますか。

千田 経営者といっても、一人ですべてをこなせる人はいませんが、経営的に動くためには、ハンドリングできる領域の幅と深さが必要だと思っています。深さとは得意分野のことです。マーケティング、人事、経理・財務などの専門性。大企業の社長も人事畑とか財務畑出身などそれぞれです。

一方で、幅というのは専門以外のことです。自分の専門外、例えば人事はまったく興味がないとか、ITはわからないということでは困ります。その分野の担当者とある程度の話ができ、理解した上で意思決定ができる状態まで、できるだけ幅を広げていくことが求められます。何かの専門性を深掘りしながら、同時に自分の横の知識を広げると、それぞれの専門の人と会話ができ、一緒にチームワークが築けます。ですから組織としては、専門性と幅の広さの両面を常に持つことを大事にしています。

もう一つは、日本語の尊敬とは少しニュアンスが違いますが、互いにプロとしてリスペクトすることを重視しています。例えばプロフェッショナルファームなどだと、社内で戦略チームとITチームでどちらが優位なのか、クリエイターとファイナンスではどちらが価値があるか、といった議論が始まりがちです。しかしそんなことはなく、それぞれがプロフェッショナルとして専門性を持っているわけです。対等に話をする、互いにリスペクトすることが重要。それを常に組織内で伝えていますし、実際そういう組織になっていると思います。

―部門間による上下関係や争うようなことはないのですね。

千田 ないですね。互いに違う視点で話をするからこそ面白いアイデアが生まれたり、一つの解答にたどり着いたりする。戦略だけつくって、実行の段になるとあとは別の者に任せておけばいい、というようなパスの仕方をすると、戦略の質が一気に劣化します。みんながアイデアを出し合い、みんなで取り組めばもっとよくなる。バケツリレー型よりも、互いにリスペクトして、その場で話し合って解決したほうがスピーディだし、質も高まると思っています。何かを変革させようとするときには、全員の力が必要です。ですから互いにリスペクトすることを心がけています。

クライアントではなく“盟友”

―実際に経営改革を支援された事例を教えていただけますか。

千田 当社は「企業を芯から元気にする」という方針を掲げているので、再生案件、再成長案件、ゼロイチ案件のいずれも同じ元気にする活動として取り組んでいます。

近年ではゼロイチ案件として、台湾発のティー専門店「ゴンチャ(貢茶)」の日本フランチャイジー立ち上げから事業・運営組織の拡大を総合支援しました。日本にまだタピオカミルクティーブームが来る前で、1店舗もなかったときに「日本に出店しないか」ということで話を頂きました。結果的に、ゼロから50店舗を超えるまで展開するように。当社から社長を出し、経営支援というよりも、完全に当社がリードして店舗拡大を成功させました。

この背景として、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンやコールド・ストーン・クリーマリー・ジャパンの立ち上げに携わった経験が生きました。スイーツなどの飲食業に関してどのような順番で事業を進めていくべきか、といった社内知見がかなり蓄積されていたのです。この案件は私自身が担当したのですが、私はドーナツを売ったこともないし、フードビジネスの経験もなかった。そこで社内知見を活用して再現し、その知見をさらに「ゴンチャ」にも生かすことができました。

再成長の案件としては、ユナイテッド・シネマがあります。大手総合商社が経営していた映画館ですが、投資ファンドに売却し、当社が支援させていただきました。商社が悪いというわけではないですが、大きな会社の傘下にいるとスピーディな意思決定が難しかったり、まっさらな目で見ようというふうにはなりにくい。結果、安定的な成長にとどまっていた。それを3年間で利益を約10倍に増やしました。今となっては普通ですが、当時は業界に先駆けてIMAXや4DXなど、デジタル投資も先んじて行うことで、成長要因となりました。

また我々が会社に入り、事業の運営実態を見てみると、一つには飲食の売上比率が低いと感じました。例えば映画館なので、と飲食ラインはあまり気を使っておらず、ポップコーンを買うのにも長い行列ができていて、途中で諦めて買わないお客様もいました。ところが我々が見ると、回転率が3倍になればもっとお客様に喜んで買ってもらえることが一目瞭然。当時の従業員は映画好きが多く、それは悪くないのですが、自分たちはリテール業ではなく、商売の改善は些末なことだと思っていました。映画、文化を提供しているという意識、社内カルチャーが色濃くあったようです。

そこで組織変革を行い、「我々はサービス業である」という考えを浸透させる取り組みをスタート。「お客様からお金を頂いている以上、サービスのクオリティを上げるのが私たちの仕事」という思考の転換を促したのです。最初は相当抵抗がありましたが、一つひとつ組織として改善していき、結果的に業績は好調になりました。

もう一例、ここ数年支援している案件として、「カメラのキタムラ」などを展開するキタムラがあります。

キタムラは、カメラ販売で「仕入価格が決められている新品カメラ」に対して、「価格の柔軟性が高く、新品カメラに比べ収益性の高い中古カメラ」の比率を上げることを実行しました。

中古カメラはコアなファンがいて、中古市場が活性化すると新品も売れます。下取りに出せるのであれば、新品を安く買うことができるからです。多くのお客様は、持っているカメラを下取りに出してカメラ本体は新品を買い、レンズは中古で安く買うといったセット購入をされます。

キタムラは、こういったサイクルを促進するようなマーケティングや接客の見直しを行い、目論見どおり売上を伸ばすことに成功しました。支援は今も続けています。

―ユナイテッド・シネマの例もそうですが、外部の人間が入っていくと、従業員の反発や抵抗があると思います。どのようにコミュニケーションを取られるのですか。

千田 これは技の体系の一つで、徹底的に納得いくまで話すよう努めます。ただ、全員が「イエス」と言うことはありません。そこで最初に「イエス」と言ってくれたやる気のある人と、点で結果を出してしまうのです。「そんなことをやっても意味がない」とか、「自分たちの仕事じゃない」とか多くの人が口にしますが、中には「それは自分も正しいと思う」「一緒にやりたい」という人も必ずいます。その人と組んで、できることから始める。そうすると自然に輪が広がっていきます。「あいつら、なんかうまくいっているらしい」とか、「明るく楽しそうだ」とか、組織で広がっていく。そうすればこちらのもの。組織変革が始まっていきます。もちろん最後まで合わずに退職する人も多少はいますが、大半の人は参加してくれるようになります。まず一番ホットな点を創出させ、そこを起点に周囲に広げていくというのが一つの改革の方法です。

―クライアントとの人間同士の付き合いという感じですね。

千田 そうです。ただ、我々は“クライアント”という感じでは付き合っていません。クライアントに何かを提案するのではなく、“一定期間の盟友”というか。スポーツの日本代表チームのように、限られた期間ながら一緒に優勝に向けて努力するチームメートというイメージですね。社内のいろいろな部署から人が集まり、チームをつくって実行していきます。ですから時間が経ってくると、リヴァンプの人間なのか、その会社の人間なのかわからない人も出てきます。

今の時代はフリーランスも増えているので、どこに所属しているかは根本的にあまり意味がありません。各人の専門性とリーダーのリーダーシップでどういうチームがつくれるかが、実行に寄与すること。なので、どこ出身とか、社員とかフリーとかを区別しないほうが、いいチームがつくれると思っています。

経営とは学べるもの

―コロナ禍や国際的な政情不安など想定外の出来事がこれからも増えていくと思います。変化が激しく新しい課題が次々と生まれてくる中で、経営者やリーダーに特に必要な資質はありますか。

千田 コロナ禍は、多くのリーダーがいる中で、実践的な指導力がいきなり問われた瞬間だったと思います。誰もハンドリングしたことのない問題が起きたとき、指導力を持っていた人はきちんと判断ができて、メンバーに話もできた。一方で、アタフタした人がいた。コロナ対応の訓練は誰も受けておらず、その差が出たと感じました。

現在の日本社会でいうと、いろいろな変革を待ったなしで起こすべきタイミングにあると思っています。少子化による人口減少や、DX、アフターコロナなどに対応していかなければなりません。また戦後の経営者が高齢になり、事業承継の問題が一気に噴き出しています。政治も含めて古い構造を本当に変革しないと、次がない状態です。

そうした中で、安定した成長を目指すリーダーもいると思いますが、今は変革を起こして実行まで持っていけるリーダーが求められているのではないでしょうか。逆にそれがないと日本は構造的に立ちゆかなくなるでしょう。根が深い問題がいろいろあるので、そこを自律的に、破壊するのが目的ではなく、前提をなしにして変革までやり遂げられるリーダーが求められていると思います。

―破壊ではなく、前提をなくすというのはどういうことですか。

千田 スタートアップではよく壊すこと自体が目的になったりします。旧来の業界の商慣習や構造などを壊す。ただ、壊すのは目的ではなく過程なので、過去の構造などに引っ張られたり、聖域をつくることがあると改革し切れません。その意味で、前提なしに変革をゴールまで進めていくことが大事です。

―千田さんは以前、「経営者になるには体育会系出身者のほうが向いている」という内容の発言をされていたように思います。実際そういうものなのでしょうか。

千田 それは誤解ですね(笑)。体育会系がいいということではなく、たまたま創業者の澤田さんと玉塚さん、現社長の湯浅、そして私も全員体育会系の出身だからそういう話になっただけです。私たちがメッセージとして出しているのは、今まで自分が大切にしてきたことや、何かを習得するために学んだときのことを、経営の技術を学ぶ際に応用しようということ。私は何かをゼロから取得するときは、経験上スポーツを応用することが多い。人と仲良くなったり信頼関係を築くのは、スポーツから学んだことが役立ってきました。だから体育会系という表現をしていますが、それはピアノでもバイオリンでも書道でも、何でもいいのです。

当社に入った社員がよく「経営というのはどうやって学ぶのか」と尋ねます。そんな難しいことではなく、例えばピアノを始めたときの1日目はどうだったかを思い出してみる。弾き方も何もわからなかったはずです。それと同じで、何かを自分で体得したときのことを思い出しながら、またはその時に大事にしていたことを確認しながら、経営について学ぶように伝えています。我々はそのためのプログラムを用意しています。

経営は学べば身につくものです。もちろん生まれながらの経営者というか、カリスマ的なオーナーやファウンダーという特殊な例もありますが、誰でもしっかり練習して身につければ経営はできるというのが我々の考え方です。その意味で、その人が「何かを習得したときのことにもう一度なぞらえ、経営を習得しましょう」ということを発信しています。

―誰でも学べば経営者になれるのですね。

千田 そう考えています。しかし、それは全員が社長になるべきということではありません。我々が経営者を育てようというのは、誰もが会社のトップになろうというスローガンではなく、経営というのは先ほど述べた相互リスペクトですし、全体最適、全体判断です。一部署の人であっても経営者感覚を持つことは非常に大切ですし、クリエイターでも、人事部門の人でも同様に必要です。

つまり、全体としての経営チーム、変革のチームに入りましょうということ。その中の一人が社長になるかもしれない。先のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)でも、自分のチームではキャプテンであっても、代表チームではフォロアーになったり、それはケース・バイ・ケース。会社でも社長になるときがあれば、一部門長のときもあるかもしれない。単なるスタッフかもしれない。ただ、皆が同じ目標に向かって変革を起こすチームメンバーになりましょうと。そのためには基礎の経験と技術と思想が必要なので、それをシェアできる場を提供したいと思っています。

―御社の情報発信で一番興味を持ったのが、経営者を育てようということだったのですが、その真意がよくわかりました。最後に御社の展望、ビジョンをお聞かせください。

千田 当社が持っている組織やノウハウ、機能を適用できる課題やテーマを広げていきたいと思っています。例えば、今は対象のほとんどが国内ビジネスですが、海外進出が可能かもしれません。また、現在のお客様は営利団体ですが、地方自治体など行政や非営利組織の支援ができるかもしれません。我々は比較的抽象度の高いメソッドで経営改革の支援を行っているので、適用できる社会課題やテーマは多いと考えています。

そうした社会のさまざまな問題の解決や成長に向けたエンジンになれれば嬉しい。いい例えではないかもしれないですが、すべてのパソコンにインテルが入っているような状態になりたいですね。さまざまな組織のコアの機能になる。あそこにもリヴァンプがいるとか、リヴァンプ出身者がいるとか。あらゆる組織の変革をリードするところに、できる限り貢献できればと思っています。

株式会社リヴァンプ