「AI教師」から学ぶという新しいスタイル

2022年11月、OpenAIが発表した対話型AIのChatGPTは、わずか数日でユーザー数が100万人を突破し、2023年1月には月間アクティブユーザー数が1億人を超えた。ChatGPTでは、チャット形式の画面に質問などを入力すれば、まるで人間と会話しているように答えが返ってくる。それは、事前にAIであることを知らされていなければ「相手は人間である」と勘違いしてしまうほど、自然な言葉づかいである。これまでは「何かわからないことがあればネットで検索する」のが一般的であったけれど、これからは「何かわからないことがあればAIにきく」ことが当たり前になるだろう。

このようなChatGPTの存在は、教育学を専門とする私にとって近未来の「AI教師」の姿と重なる。現在、教育現場では深刻な「教師不足」が大きな話題になっている。ChatGPTのようなAIが「教師不足」解消に役立つ一つのテクノロジーになるのではと想像したとしても、それほど唐突ではないだろう。実際私は、「AI教師」が教育現場で活躍する日はそう遠くないだろうと考えている。

そんなことを言うと、「それでは人間の教師はもういらないのか?」という質問が飛んでくる。最近「AIが発展するとなくなる職業」という話題をしばしば耳にするけれど、「教師」もその一つなのか? 私の回答は「NO!」。それどころか、「人間の教師」の役割はますます重要性を増してくると私は考えている。それでは、「人間の教師」の役割は? その前に、簡単に戦後日本における「教育」の流れをまとめておこう。

戦後日本の「近代教育」は、主に「効果的・効率的な教育」を特徴として行われてきた。その背景には、戦後日本の「高度経済成長」という時代の潮流がある。つまり、「高度経済成長」における中心的な価値観である「発展・競争・効率」の重視に基づき「教育」を実施してきたのである(渡部 2018、2021、2023)。「効果的・効率的な教育」は、教育心理学や学習心理学によっても支持されてきた。例えば、20世紀前半期に最盛を極めた「行動科学(行動主義心理学)」は、学習者の能力を短時間で効率よく発達させるための学習理論を生み出した。また、20世紀後半期に最盛を極めた「認知心理学」は、人間の脳をコンピュータのアナロジー(類推)として考えるという新たなアイデアを生み出し、「少しでも効果的・効率的に、多くの知識を頭の中に蓄積するためにはどのような教育、あるいは学習が必要なのか」を明らかにしてきた(渡部 2018、2021)。その結果、「賢い人とは脳の中に多くの知識が蓄積されている人、そして必要なときに効率よく脳の中の知識を検索し取り出すことのできる人」、いつしかそのようなイメージが私たちに定着した。さらに、「正しい知識を簡単なものから複雑なものへ、一つひとつ系統的に積み重ねてゆく」という方法が学校教育に採用されてきた。教師は「客観的・普遍的な知識」をできるだけ短時間で効率よく子どもたちに「教え込む」ことにより、「高度経済成長期の社会にとって優秀な子どもたち」を大量に生産してきたのである。

もちろん教育現場では、このような「教育」に対して問い直しの議論が行われたこともある。例えば、1987年に提出された臨時教育審議会の最終答申には、それまでの日本の教育を見直し、人材育成の考え方を変えるという方針が示されている。そこでは「知識・情報を単に獲得するだけではなく、それを適切に使いこなし、自分で考え、創造し、表現する能力が一層重視されなければならない」と記されている(苅谷・吉見 2020)。

しかし実際には、それまでの教育が本質的に変わることはなかった。むしろ1980年代以降、教育現場におけるテクノロジーを活用した教育が盛んになるにつれ、「効果的・効率的に知識を獲得する」という傾向は強まったと、私には感じられる。1980年代にパソコンが社会に浸透し、教育現場でも「ICT活用教育」が開始される。そして、1990年代後半にインターネットが爆発的に社会に普及し、2001年には「eラーニング(オンライン教育)」が世界的に流行した。そして、2010年以降の「第3次AIブーム」である。機械学習により自律的な学習が可能になった新しいAIは、「単なる便利な道具」として活用するにはあまりにも賢くなりすぎ、多くの教育関係者が、次のような疑問を持ち始めた。

人間の知的作業は、すべてAIに取って代わられてしまうのではないか?

そうなったら学校では、どのような「教育」をすればよいのだろう? 教師は子どもたちに、何を教えればよいのだろう?

そして2022年、ChatGPTの登場である。これまで教師が行ってきた「客観的・普遍的な知識」をできるだけ短時間で効率よく子どもたちに「教え込む」ことは今後、「AI教師」の仕事になるかもしれない。

「AI教師」はネット上にあるあらゆる情報を「ビッグデータ」として自ら学習し、子どもたち個々の能力や特性に合わせて適切に指導してくれるだろう。しかも、ベテラン教師や全国的に人気のある教師のエッセンスをシミュレーションすることにより、子どもたちを飽きさせることなく指導することができる。このような「AI教師」の誕生を目前にして、私たちには次のような疑問が浮かぶ。

「AI教師」が誕生したとき、「人間の教師」の役割は? そして教育現場は?

本稿では、教師と子どもたちの間にある「教える—学ぶ」関係に着目し、AI時代の「教育」について考えてゆきたい。

「人間の教師にしかできないこと」とは?

改めて、「人間の教師にしかできないこと」とは一体なんだろう? その探究のヒントになるのが、伝統芸能における師匠と弟子の間に存在する「教える—学ぶ」関係である。

日本の伝統芸能の世界では、師匠は弟子に対して「オレの舞を見て覚えろ」「『わざ』は盗むもの」と言って、手取り足取り教えることはしない。弟子は師匠の舞を真剣な眼差しで観察しながら、自らの「学び」を生み出してゆく。そして、いつの間にか(場合によっては)師匠を超える「わざ」を身に付ける。

私は、このような「近代教育」とは異なる「教える—学ぶ」関係が、今の教育現場で起こっているさまざまな問題を解決するヒントになると考えた。そして、伝統芸能における師匠と弟子の間に存在する「教える—学ぶ」関係を深く探究するための研究方法を模索した。もちろん、より詳細な観察やインタビュー調査、そしてアンケート調査などでアプローチすることもできる。しかし私が採用した方法は、最先端のテクノロジーを活用して日本の伝統的な「わざ」を保存し継承を支援する中で、その本質を探ってゆくという方法であった(渡部 2007、2018、2021)。

具体的には、まず「モーションキャプチャ」システムを使って師匠が踊るときの身体動作のデータを収録する。この収録したデータをもとにして学習者の効果的・効率的な上達を目標とした「3DCGアニメーション教材」を作成した。これがビデオカメラで収録した動画映像教材と大きく異なるのは、収録した身体動作のデータはさまざまに加工し使用することが可能という点である。例えば、師匠の頭上にバーチャルカメラを設定し、師匠の手の動きや足の動きを上から観察できる。また、師匠の3DCGアニメーションと学習者の3DCGアニメーションを重ねて表示すれば、身体動作の細かな違いも明確に示すことができる。さらに、学習者の舞と師匠の舞との違いを数値で示し、客観的に確認することも可能である。このように最先端のテクノロジーを活用することにより、伝統芸能の「わざ」を効果的・効率的に上達させるという目的はとても理解しやすく、伝統芸能の世界からも快く受け入れられた。また、このプロジェクトには渡部研究室の多くの大学院生が参加し、このテーマで修士論文や博士論文を提出している(1)。

しかし私自身は、「最先端のテクノロジーを活用しても教育効果が得られない側面」がきっとあるはずだと考えていた。そして、それが人と人との間に存在する「教える—学ぶ」関係の本質であるに違いない。2005年、私は「人と人との間に存在する『教える—学ぶ』関係の本質を探る」という2つ目の(裏の)目的を設定して、このプロジェクトを開始した。

15年以上にわたり継続されたこのプロジェクトではさまざまな伝統芸能を研究対象としたが、ここでは青森県八戸市に伝わる「八はちの戸へ 法ほう霊りょう神かぐら楽」および劇団「わらび座」の役者養成所で行った研究成果を紹介する。八戸法霊神楽は、八戸市本八戸駅近くに位置するおがみ神社で昔から受け継がれてきた山伏系統の神楽である。若者や子どもたちへの継承にも力を入れており、週に1回夜に2時間ほど稽古を継続している。しかし近年、継承者不足が深刻になってきていることは、ほかの伝統芸能と同じである。

そこで、もし私たちが3DCGアニメーションを使って継承のための教材を作成すれば、子どもたちや若者も興味を示してくれるはずだと考えた。もう一つの研究対象である「わらび座」は50年以上の歴史を持ち、民俗芸能をベースとしたミュージカルを得意とする。その「わらび座」と同じ敷地内に「役者養成所」があり、2年間の舞台役者養成教育を行っている。授業としては、モダンダンス、殺陣、呼吸法、発声、演技、音楽などの指導を行っているが、特に民俗舞踊や日本舞踊に力を入れている。授業では、伝統芸能における師弟関係に似た関係が、講師と研究生の間に存在していた(養成所では、教師のことを「講師」、学生のことを「研究生」と呼んでいる)。講師はまず自ら手本を示し、研究生はその手本に近づくため何度も模倣を繰り返す。講師の口からは「私の動き(踊り)をよく見なさい」という指示が頻繁に出ていた。

しかし現実的には、役者養成所には2年間で研究生を一人前の役者に育て上げなければならないという使命がある。どんな初心者でも2年後には舞台に上がり、鑑賞料を支払ってくれたお客さまの前で踊ったり演技をしなければならない。本来ならば長い時間をかけて熟達させてゆかなければならない伝統芸能の「わざ」を、2年という短い間に習得させなければならないのである。つまり、伝統芸能の継承と近代的な「学校教育」という両面を持っているのが役者養成所の教育である。私は、そこに「人間の教師にしかできないこと」を探るヒントが隠されているのではないかと考えたのである。

「モーションキャプチャ」活用による教育効果

このプロジェクトの最初のモーションキャプチャ収録は2005年の秋、八戸法霊神楽を対象として行われた(渡部 2007)。モーションキャプチャのスタジオには磁界発生装置(トランスミッタ)と呼ばれる四角い箱が2つ、5mほど離して置かれており、スタジオ内に磁界を作る。また、被験者の関節間に11個の磁気センサーを着ける。スタジオ内にできた磁界と磁気センサーが反応し誘導電流がセンサー内に生じ、その情報がコンピュータに送られる。コンピュータはその情報を解析し、各々のセンサーについて磁界における位置と回転情報を収録することができる[図表1](2)。

このようにして収録した身体動作のデータを別に作成したCGキャラクタに流し込めば、そのCGキャラクタはリアルに動き出す。完成したDVD教材には、「杵(きね)舞」と「剣(つるぎ)舞」の完成版のほか、「権現(ごんげん)舞」の練習用教材も収めた。「権現舞」では獅子舞を使って踊るが、普段は獅子舞に隠れて見えない手の位置と動きを3DCGアニメーションで再現したほか、画面の右下に実写映像(手の位置と動きは獅子舞に隠れて見えない)も示した[図表2]。後日、この教材を使用して八戸法霊神楽を習っている若者や子どもたちに見てもらい、意見を聞かせていただいた。ほとんどのメンバーが「とても興味深い」と答え、「これは舞の上達にとても役立つ」と評価した。

わらび座の「役者養成所」での実施も、基本的には同様の手順で行った。講師および研究生に「津軽じょんがら節」を踊っていただき、その身体動作のデータを収録。また、研究生のうち2名には、入学当初から卒業までの2年間に4回間隔を空けて「津軽じょんがら節」のモーションキャプチャを実施し、上達の経緯を調べた。さらに、それらのデータをその都度「3DCGアニメーション」として作成し、「民俗舞踊」の授業教材として指導に活用した。

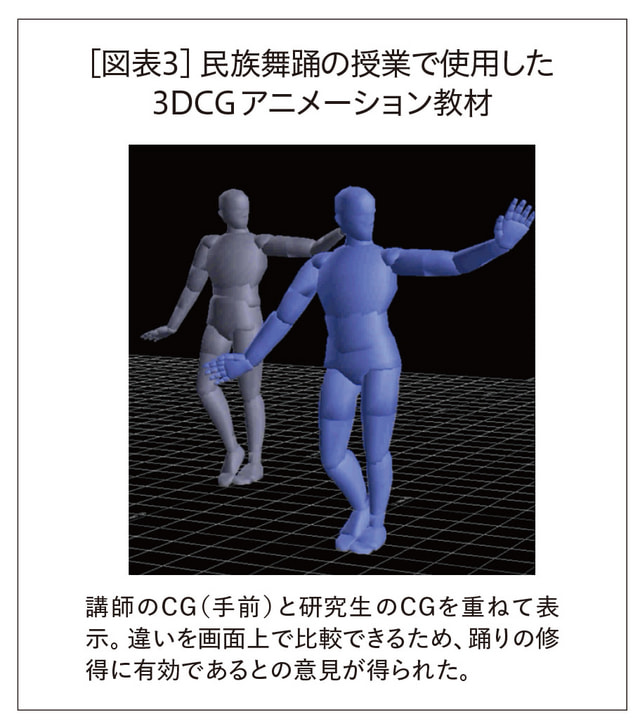

実際の指導では、例えば講師のCGと個々の研究生のCGを重ねて表示したものを研究生に見てもらい、講師と研究生の踊りの違いを比較しながら指導を実施した[図表3]。研究生からは、現実には不可能な「自分の動きを講師と重ねて比較すること」が可能になり、身体の位置や動きを確認するのに有効であるとの意見が得られた。具体的には、次のような発言があった。

「講師からいつも指摘されるが、自分としてはやっているつもりだったり、指摘の内容がよく理解できなかったりすることがある。しかし、モーションキャプチャにより数値で表されたり3DCGを見ると、そういうことかと理解できた」(研究成果に関しては、渡部 2018および2021に詳しい)

伝統芸能における師匠の役割とは?

第1の目的である「最新のテクノロジーを活用して伝統芸能の上達を支援する」という目標は、達成することができた。神楽を習っている若者や子どもたちも、そして役者養成所の研究生たちも「テクノロジーは効果的・効率的に伝統芸能の上達を促す」と評価した(3)。

そして、第2の目的である師匠と弟子の間にある「教える—学ぶ」関係の本質探究である。例えば「神楽」では、師匠がまず手本を見せる。そして「見て覚えろ」「わざを盗め」と指導する。

これはすなわち、学習者に対し「答(一つの完成形)」を示し、学習者は自分もその「答(一つの完成形)」を獲得するために、日々稽古をしながら「師匠のように舞うためにはどうすればよいのか」を自ら考え試行錯誤する。これは、近代教育が「問とその解き方(答の出し方)」を教示し、答は学習者が導き出すという方法と本質的に異なっている。

稽古を続けていくと、師匠の手本はいつも同じであるとは限らないことに気づく。雨の日の舞と晴れているときの舞では、その舞い方も異なっている。春、夏、秋、そして冬でも、その手本となる舞は変わってくる。師匠が風邪を引いたとき、あるいは歳をとって腰が痛いときでも、その手本は大きく変わる。しかし、どのような状況でも、師匠の舞は素晴らしい。そのような手本を見て、学習者は師匠の舞を学び、自分の舞を作り上げていく。師匠はなぜ雨の日は(晴れの日とは違う)あのような舞になるのか? なぜ神社のお祭りで披露する舞と街中で開催されるイベントの舞では違うのか? なぜ歳をとってダイナミックさが欠けた舞でも、師匠の舞は素晴らしいと感じるのか? 神楽の学習者は一所懸命稽古に打ち込み、「なぜ師匠は、そのような状況のときには、そのようにするのか?」を身体を通して学び取っていくのである。

さてこの時、師匠は何を意図して学習者に接しているのか?

師匠は、学習者に対し「知識」や「スキル」よりは、その伝統芸能が持つ「世界観(意味)」を伝えようとしているという。大切なのは単なる「動き」の模倣ではなく、「わざ」に対する「価値観」や「空気感」であり、「それは、私たちの日常生活とどのように関わっているのか?」そして「なぜ、そのような『わざ』が長い年月を経て受け継がれてきたのか?」について伝えようとしているというのである。そして師匠は、その伝統芸能が持つ「世界観(意味)」がわかるようになれば、「知識」や「スキル」は自然に後からついてくるという。これは、近代教育が意図的・計画的に「知識」や「スキル」を教え込むのと対照的である。

ここでの師匠の役割は、自らが手本を示すことと弟子がその手本を主体的に学べるようなさまざまな状況(稽古、祭り、街のイベント、春夏秋冬、天気や温度……)を設定することである。状況によって変化する師匠の手本を観察し、学習者は「なぜ、師匠はそのように舞うのか?」を自ら考え、自らその「わざ」を会得してゆく。

このような伝統芸能の本質は、「わらび座」養成所の教育でも同じように存在している。しかし、2年間での養成という点は、伝統芸能の稽古のように多くの時間をかけて学習者に「学び」が生まれるのを待つということを許してはくれない。それを乗り越えるために、養成所では特別な工夫がなされている。 まず最初の1年間は、反復することにより「知識」と「スキル」を徹底的に教え込む。多くの研究生が養成所の寮で生活しており、まさに「稽古漬け」の日々を送る。この1年間で、ほとんどの研究生は基礎的な知識やスキルを身に付けることができる。

そして2年生の前期、養成所として最も大切とされる「舞台実習」が始まる。「舞台実習」では、敷地内の劇場で公演している舞台に数カ月実際に出演する。もちろん、村人や通行人など簡単な役であるが、ここで研究生は1年目に教え込まれた基礎的な知識やスキルが「舞台上ではどのような意味を持つのか?」を身をもって理解する。講師は質問されれば答えるが、基本的には研究生自身に考えさせる。

しかし、舞台に立つことだけが「舞台実習」ではない。例えば、舞台が始まる前に客席を回ってご当地名産の団子売りをすることにより、観客の様子を観察することの大切さを学ぶ。その日のお客さんは高齢者が多いのか、それとも修学旅行で来た中学生なのか? 幕が開くのを心待ちにしてワクワクしているのか、それともなんとなく緊張した空気が感じられるのか? 団子売りをしながら感じ取らなければならない。

さらに、舞台裏にもいろいろな仕事がある。小道具・衣装・洗濯・化粧・鬘かつらなどを準備したり整えたりするという仕事である。一見雑用と思えるこれらの仕事にも、多くの重要な要素が隠されている。この過程では舞台を支えているほかのスタッフや先輩との交流がなされ、授業では教わらないさまざまなことを「現場」の空気の中で「学ぶ」のである。数カ月後、「舞台実習」を終えて養成所に戻ってきた研究生たちは、一回りも二回りも「大きな役者」に育っているように感じられる。

(以上に関しては、渡部 2018および2021に詳しい)

AIに負けない人間の「知」の探究

結局、どちらの現場でも教師(師匠あるいは講師)が行っていたことは、その芸能が持つ「世界観(意味)」を学習者自らが「学ぶ」ことの支援であり、学習者が自ら「学ぶ」中でそれぞれの知識に対して、自分自身にとっての「意味」や「価値」を会得することの支援であった。

本プロジェクトで見えてきたのは、一つの知識でも人それぞれ「どのように学ぶか」によってその意味は大きく変わるという考え方である(渡部 2018、2021)。一見当たり前にも見えるこの考え方は、戦後日本の高度経済成長期、そしてテクノロジーの著しい発展の中で、無視されてきた。つまり「近代的発展」という同じ価値観を持つ世界では、最新・最先端の「客観的・普遍的な知識」をできるだけ多く持っていることが良しとされてきた。そして「近代教育」においても、「客観的・普遍的な知識」を効果的・効率的に獲得することが子どもたちにとって重要であると信じられてきたのである。

「客観的・普遍的な知識」とは、言い換えれば「記号で表現することができる知識」である。「記号で表現できる」がゆえに、世界中の人々が同じ情報をネットを通じてリアルタイムに受け取ることができる。世界中の人々が同じ情報をリアルタイムに共有し、同じ価値観で共に発展してゆく。まさに、それが「グローバル社会の発展」としてもてはやされてきた。 その延長線上に、AIがある。言うまでもなくAIは最先端のテクノロジーであり、「記号で表現することができる知識」に関しては、人間の能力をはるかに超えている。そして、奇しくもAIが人間の「知」を超えた辺りから、私たちは「AIに負けない人間の『知』とは?」と問い始めた。 私自身も最近、「人間の知」についての探究をまとめ、『「AI=知」への逆襲─日本文化論の視点』(大修館書店/2023年)として上梓した。この本では特に「近代的な知」の脆弱性、人間の「知」が本来持っている「時間の厚み」、そして「生のリアリティ」の重要性に焦点を絞って考察した。ChatGPTに代表されるようなAIがここまで進化してきた今だからこそ、これまで人類が積み重ねてきた「知」に対して再び着目することが必要不可欠であると、私は考えている。

「AI教師」と「人間の教師」が共存する時代

かつては、どこの学校にも「教え方が上手い教師」が何人かいて、周りの若手教師から尊敬されていた。しかしこれからは、「客観的・普遍的な知識」を子どもたちに効果的・効率的に教えるという仕事は「AI教師」が担当することになるだろう。すべての「AI教師」は例外なく「教え方が上手い教師」であり、体調不良になることもなく、淡々と効率的な指導を行うことができる。

それに対して、人間の教師は子どもたちにとって「学ばせ方が上手い教師」であることが期待されるようになるだろう。子どもたちはそれぞれ、日常生活の中でさまざまな困難や課題に直面し、なんとかそれを解決しようとしている。個々が置かれた状況や環境により解決法は異なってくるだろうし、その解決法は一つであるとも限らない。多くの知識があったり、高いスキルが身に付いていても必ず解決できるわけではない。自分が持っている知識やスキルを自分の目の前にある課題解決のために有効に活用することもまた、一つの大切な能力である。個々の子どもたちが自己実現するためには、「AI教師」が教えてくれた知識やスキルを状況に合わせて活用できなければならない。それには、子ども自らの「学び」が非常に重要であり、その知識やスキルを自分なりに理解し、自分なりの「意味」を考えながら「学ぶ」必要がある。人間の教師は、子どもたちが自ら「学ぶ」ことを支え、自ら「学ぶ」ことを促すという大切な役割を担うことになるだろう。

これまでは「AIか、人間か?」というように対立関係で捉えられることが多かった。しかし少なくとも教育現場では、それぞれが得意なところを担当するという共存関係が成り立つだろう。「AI教師」と「人間の教師」が共存するのが、近未来の「学校」かもしれない。AIと人間が協力して、子どもたちの育成を担ってゆくのである。

〈参考文献〉

苅谷剛彦・吉見俊哉(2020)『大学はもう死んでいる? ─トップユニバーシティーからの問題提起』集英社

渡部信一編著(2007)『日本の「わざ」をデジタルで伝える』大修館書店

渡部信一(2018)『AIに負けない「教育」』大修館書店

渡部信一(2021)『AI×データ時代の「教育」戦略』大修館書店

渡部信一(2023)『「AI=知」への逆襲─日本文化論の視点』大修館書店

〈註〉

(1) 渡部研究室所属の多くの大学院生が、このテーマで博士号あるいは修士号を取得した。例えば、このテーマで「博士号」を取得したのは、次の2名である。平成22年度「博士号」取得 佐藤克美(現:東北大学大学院 教育学研究科 准教授)『モーションキャプチャの教育活用に関する研究』、平成26年度「博士号」取得 薄井洋子(現:宮城大学 事業構想学群 助教)『舞踊の学びに対するモーションキャプチャ活用』

(2) ここでは2005年に実施したモーションキャプチャ収録を紹介したが、現在は技術の進歩により、さらに手軽に身体動作のデータが収録可

能になっている。

(3) 2011年に発生した東日本大震災の後、津波により海岸沿いに伝わる多くの伝統芸能が存続の危機に陥った。想定外のことではあったが、私たちはモーションキャプチャシステムを被災地に持ち込み、伝統芸能の保存および後継者支援活動を実施した。この活動は「社会貢献」として大きな評価を得た。