現代は、エネルギーと環境問題をめぐって、社会の大きな転換期にあることはいうまでもないだろう。もう少し広い枠組みでいえば、「持続可能な社会」を目指すことが、社会的合意となっているといってもいい。とはいえ、それがどのような社会なのか、具体的なイメージを持っている人は少ないのではないだろうか。2050年のカーボンニュートラルを達成した社会がどのようなものなのか、想像することは難しいかもしれない。しかし、そのイメージを多くの人に伝えていくことが、未来にキャッチアップしていくために必要だ。

環境とブランド

最初にこの話題から始めたい。

専門外の筆者がいうような話ではないが、企業や商品にはそれぞれブランドがあり、そのブランドには価値がある。そして、ブランドの価値は企業だけがつくるのではなく、それを支持する消費者がファンとなり、支えてくれるものでもある。こうしたブランド価値が、ブランド・エクイティだといわれている。

実は、企業にとっての環境保全活動は、ブランド・エクイティを向上させる活動に似ている。というのも、企業がいくら一方的に環境保全活動をしても、消費者がそれを支援しなければ、活動が広がらないからだ。それに、ブランドの価値は信頼や安心につながっている。環境保全活動もまた、同様である。その先にあるのは、企業と消費者が共に持続可能な社会を目指すことにつながっているということだ。

そうだとしたら、企業にとって、環境保全活動に取り組み、エネルギー由来の二酸化炭素を削減するということは、消費者にとっても未来を少しでも良いものにすることになるし、だからこそ企業の価値を向上させることにつながっていく。

これは、SDGs(持続可能な開発目標)にも拡張できる。社会を持続可能なものにするのは、環境問題だけではなく、人権問題など社会問題への取り組みも含まれるからだ。社会が持続可能でなければ、企業も持続可能ではない。

気候変動問題と化石燃料

エネルギーの将来を語る前に、背景となる気候変動問題についても簡単にまとめておく。

現在、気候変動、あるいは地球温暖化が地球規模で深刻な問題となっている。日本においても、平均気温の上昇は明確で、2023年夏の猛暑や続く残暑は記憶に新しい。さらに平均気温が上昇するだけではなく、台風が大型化し、あるいは豪雨による洪水が発生している。海水温の上昇による漁獲量や魚種の変化もまた、身近に感じられることだろう。そしてその最大の原因は、石炭や石油などの化石燃料を大量に消費してきた結果、大気中の二酸化炭素の濃度が上昇したことによる。

こうした気候変動問題を緩和するため、国連気候変動枠組条約におけるパリ協定の下で、世界各国は二酸化炭素など温室効果ガスの削減目標を決めている。日本の2030年の目標は2013年比で46%削減だ。さらに、2035年の目標が2013年比66%削減となる可能性が高い。ゆくゆくは2050年にカーボンゼロを達成するというのが日本の公約だ。とはいえ、実はこれでも削減が足りないくらいなのである。

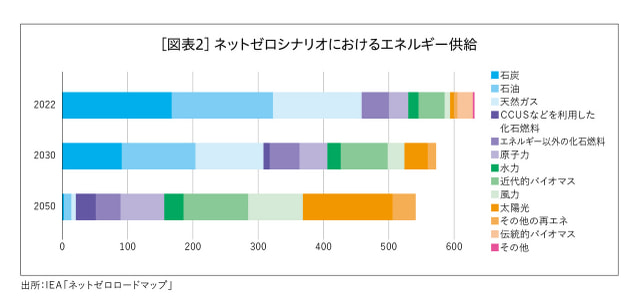

[図表1]は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2023年に公表した、第6次評価報告書に掲載されたグラフだ。平均気温の上昇を1.5℃以下にするためには、二酸化炭素を含む温室効果ガスを急激に削減していく必要があることが示されている。しかし、現在の各国の

政策をすべて足し合わせても、排出削減量は現状維持がせいぜいというところである。

二酸化炭素の削減が進まなければ、猛暑や大型台風、極地の氷の融解による海面上昇などがさらに続くことになる。つまり、このままでは未来は「持続可能」ではないということである。したがって、これから私たちは、化石燃料の消費を大幅に削減していかなくてはいけない。それは、火力発電所、ガソリン自動車、製鉄の高炉における石炭などの利用を最大限減らしていく必要があるということになる。省エネルギーや再生可能エネルギーなどで二酸化炭素の排出を減らし、原子力エネルギーも一定の役割を担うことになる。それでも削減できない分は、CCUS(二酸化炭素回収・貯留・利用)や、植林、DAC(直接二酸化炭素回収)などのカーボンマイナス技術でカバーすることになる。

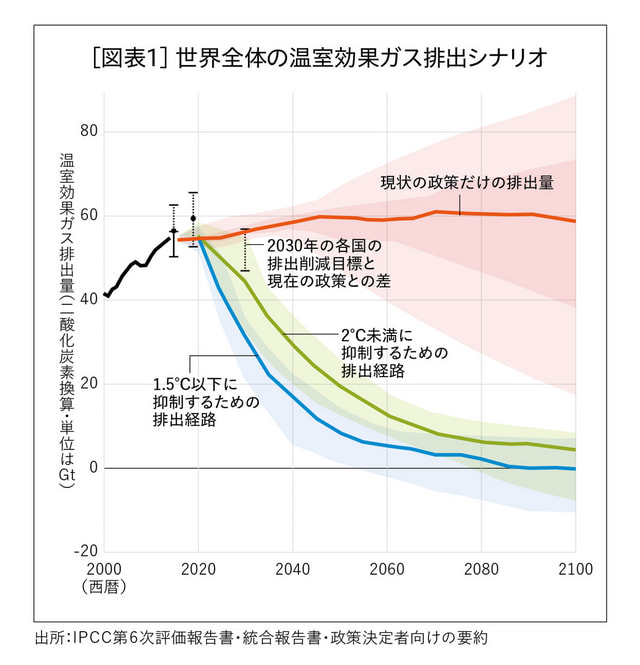

国際エネルギー機関(IEA)によると、カーボンゼロを達成した2050年のエネルギー構成は上の[図表2]のようになっているという。念のため、IEAは石油業界を背景として設立された組織であることから、これでも保守的な予測だといえる。

そして大切なことは、社会のあり方や経済活動が変化していくことに合わせて、事業の内容から人々のライフスタイルまで変わっていくことだ。企業に限っても、持続可能な事業へと転換していかない限りは支持されないし、その結果として生き残れないことになる。

では、どのように変化していくのか、まずは幾つかの側面から見ていきたい。

省エネルギーと再生可能エネルギー

日本も脱炭素化を目指して、政策を進めていくことになる。

現在、日本の2030年の二酸化炭素排出削減目標は、2013年比で46%削減であり、50%を目指すとしている。また、2023年のG7環境相サミットの合意を踏まえると、2035年には同じく2013年比で66%削減という見方ができる。

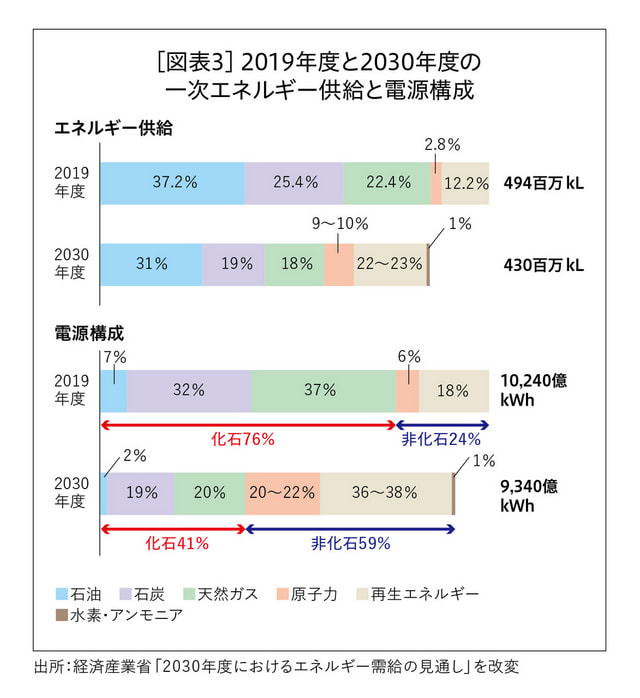

[図表3]は、2021年に政府がまとめた第6次エネルギー基本計画に基づく、エネルギー需要と一次エネルギー供給の割合、そして電源構成の割合を示したものだ。エネルギー消費が減少し、再エネが増加することがわかるが、これが2050年に向けて加速していくことになる。

二酸化炭素の排出削減に向けて、最初に取り組むべきことが、省エネルギーだ。

かつて、日本の省エネルギーは乾いた雑巾に例えられていた。確かに、1970年代の石油危機の際には、日本は大幅な省エネに成功した。自動車の燃費も世界一だった。

しかしそれから50年近く経過し、もはや省エネ先進国ではない。特に建物の省エネ性能は低い。多くの人は断熱できない狭い住宅で、夏は暑く、冬は寒く暮らしているのが実情だ。これに対し、欧米では二酸化炭素削減で最初に取り組むことが、建物の省エネであり、特に低所得者への住宅政策は手厚い。

省エネは建物だけではない。物流においても、モーダルシフトがいわれるようになり、2024年問題もあって、トラック輸送の一部を貨物列車や貨物船に切り替える動きが出ている。もちろん日常生活も同様だ。IPCCの報告書では、半径3km以内なら、徒歩か自転車による移動が推奨されている。これを受けて、自転車レーンを整備する国も出てきている。徒歩や自転車は、体力づくりにもなるので、これはお

勧めしておこう。

次いで重要となる再生可能エネルギーだが、これもさらに拡大しなければならない。2030年までに現在の3倍に増やすことが必要だとされており、世界的な議論となっている。特に増加するのが、太陽光発電と風力発電の2つだろう。

日本では東日本大震災以降、再生可能エネルギーの固定価格買取制度という国の後押しがあり、太陽光発電は爆発的に増えた。日本中どこに行っても、耕作放棄地などに太陽光発電を見ることができる。しかし、これでもまだ太陽光発電は足りていない。政府の目標ですら、現在の2倍ぐらいには増やすことになっている。耕作放棄地や屋根上だけではなく、農地と太陽光発電が一体化したソーラーシェアリングも期待されている。これは農業に新たな収入をもたらすことにもなるので、農業振興の点からも注目される。

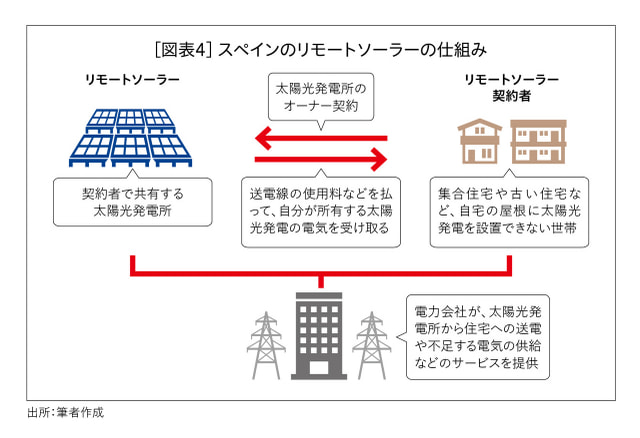

またこれに加えて、住宅などの屋根上に太陽光発電を設置し、電気代を安くする家庭はさらに増えていくだろう。電気料金が値上がりしているし、東京都のように戸建て住宅には設置が必須となっている自治体も出てきている。集合住宅の場合は、屋根上の設置は難しいが、米国やスペイン、韓国には大きな太陽光発電所をつくって多くの世帯で共用するコミュニティソーラーやリモートソーラーというサービスがある。これはエネルギーの地産地消ともなり、日本でも導入することが期待される[図表4]。

一方、風力発電は、日本ではまだ十分に普及しているとはいえない。しかも、陸上での建設には地元の反対で断念する案件も多い。これは、大規模な太陽光発電(メガソーラー)も同じなのだが、外部の事業者による開発が地元にさしてメリットをもたらしていないという面があるからだろう。こうした流れを変えるためには、地方に風力発電を建設すれば、地元住民が安く電気を使える上、投資すれば配当が得られる、といったような地元により利益をもたらす発電所にしていけば、建設が進むのではないだろうか。

同じ風力発電でも、洋上風力発電は将来に向けて期待できる。海の上なので地元の反対は少ない上、大規模な発電所にすることができる。設置場所が漁礁となり、漁獲量が増えるのではないか、という期待まである。2040年頃には、3,000万kWから4,500万kWもの洋上風力発電が運転ないしは案件化されているかもしれない。これは火力発電のおよそ半分に取って代わる規模だ。また、政府はセントラル方式による開発を進めている。これはどういうものかというと、建設にあたっての環境アセスメントなどを政府が実施した上で、開発事業者をオークションで選定するというもの。これにより、事前調査などを複数の事業者が実施するといった無駄が省ける。

こうした、気象や日照条件によって変化する再生可能エネルギーを使うためには、蓄電池などの電力貯蔵システムも不可欠となってくる。最近では日本でも、大規模な「蓄電所」の計画が全国で進められている。日中に蓄電した電気を夕方から夜間にかけて放電する設備だ。また、これからの太陽光発電所や風力発電所では、蓄電池の併設が一般的なものになるかもしれない。

もちろん再生可能エネルギーはこれだけではない。地熱発電や水力発電、間伐材などを使ったバイオマス発電などもある。いずれも開発される発電容量は限られるだろうが、安定した電源として運用しやすいので、太陽光発電や風力発電よりも高い価値を持った発電方式である。

ただし、バイオマス発電で注意すべきことがある。それは、輸入バイオマスの扱いだ。ヤシ殻にしても木質チップにしても、輸入する船舶が化石燃料を使っているのであれば、カーボンゼロにはならない。また、原料確保や農地開拓が過剰な森林伐採にもつながりかねない。こうした点から、輸入バイオマスに対する評価は年々厳しくなっている。したがって、バイオマスは地産地消を前提に考えることになるだろう。

火力発電─アンモニアと水素とCCUS

カーボンゼロ社会においても、IEAのシナリオでは一部の火力発電所が運転されている。火力発電では、どのようにしてカーボンゼロにするのか。方法は大きく分けて3つある。1つは、グリーン水素やグリーンアンモニアなど、カーボンフリーの燃料を使うこと。もう1つは燃焼で生じた二酸化炭素を回収して貯留もしくは再利用すること。そして最後の1つが、カーボンクレジットで二酸化炭素を相殺すること。クレジットについては後ほど詳述するので、ここでは残りの2つを取り上げる。

水素やアンモニアは、炭素を含まない物質であり、燃焼させたときに二酸化炭素が発生しない。そのため、火力発電所の代替燃料として期待されている。とはいえ、現在、水素やアンモニアの主原料は天然ガスであるため、製造過程で二酸化炭素が排出されてしまう。そこで、再生可能エネルギーの電気で水を電気分解して水素をつくり、さらにこれを原料としてアンモニアをつくる技術の開発が進められている。こうしてできた水素やアンモニアを、それぞれグリーン水素、グリーンアンモニアと呼んでいる。

電気分解で水素をつくるときにはエネルギーのロスがある。また、アンモニアの合成には高温が必要だ。したがって、再生可能エネルギーの電気はできればそのまま使うほうが効率はいい。とはいえ、火力発電は燃料さえ貯蔵しておけば、いつでも発電ができる。

例えば、大雪が降り、厳寒となったにもかかわらず、風が吹かなければ、太陽光発電も風力発電もほとんど機能しなくなる。こうしたときに頼りになるのが、火力発電だ。もちろん、グリーン水素やグリーンアンモニアは製造コストがかかるため、再生可能エネルギーの電気を直接使うよりもはるかに割高になるだろう。それでも電気が必要なときには、こうした発電所が活躍するだろう。

二酸化炭素回収・貯留・利用する技術はCCUSという。火力発電所などで発生した二酸化炭素を回収し、地下深くに貯留することをCCS、プラスチックなどの原料として再利用することをCCUといい、これらを合わせてCCUSと呼んでいる。

CCSでは、二酸化炭素を通さない岩盤の下や、二酸化炭素を吸収する玄武岩の地層などに二酸化炭素を貯留する。ただし、日本では適地が少なく、限られた場所での利用となりそうだ。

一方、CCUでは、例えばグリーン水素と反応させてプラスチックの原料や燃料にすることが研究されている。ただし、ここでも注意したいのは、せっかく再利用してつくったプラスチックも、燃やしてしまえば二酸化炭素を排出してしまうことだ。

また、CCUSの最も重要な技術は二酸化炭素を回収することだが、今のところ効率的な方法を開発するには至っていない。さらに、CCSの場合、地下に貯留した二酸化炭素が大気中に漏洩しないようにモニタリングをしていくことも必要だ。そのように考えていくと、将来の火力発電は、現在のような主役ではなく、あくまでピンチヒッターのような役割を担うということになるだろう。

EVなど電化の推進

日本ではまだまだというイメージかもしれないが、世界的には急速に電気自動車(EV)の販売台数が伸びている。EVは走行時に排気ガスを出さないので、クリーンな自動車だといわれている。その一方で、火力発電所で発電した電気を使って走るのであればクリーンではない、という意見もあるだろう。だが、再生可能エネルギーの発電量が増えるにしたがって、EVもよりクリーンな自動車になっていくことは間違いない。しかし、EVのクリーンさはそれだけではない。

一般に、電気は蓄えられないとされている。とはいえ、蓄電池や揚水式水力発電のように電気を蓄える方法はある。そして、EVは電気を蓄えておいて使うということが前提になっている。これは何を意味するかというと、太陽光発電や風力発電の電気を蓄えて、必要なときに使う仕組みである、ということだ。例えば、通勤用にEVを使ったとき、通勤先で日中に充電すれば、余った太陽光発電の電気を吸収してくれる。これだけでも、EVの普及が再生可能エネルギーの普及につながる、ということだ。

再生可能エネルギーというと、電気という形が使いやすい。例えば、調理や給湯に使う燃料として、都市ガスやLPガスを、バイオガスやグリーン水素由来の合成燃料に置き換えるよりも、電化してしまったほうが、再生可能エネルギーを使いやすいといえる。そのため、可能な限り電化していくというのが、脱炭素化に向けたトレンドとなっている。例外はバイオマス燃料で、これはどちらかといえば熱利用に適しており、無理に発電用の燃料にする必要はないと考えられている。薪ストーブはこれから流行るかもしれない。

ところで、日本はEVにせよ住宅の断熱にせよ、欧米より遅れているということがよくいわれる。しかし、電化に限れば日本は先進国だ。大手電力会社の努力もあり、エコキュートのようなヒートポンプ式給湯器やIHクッキングヒーターなどの導入が進んでいる。いわゆるオール電化住宅は珍しくない。海外では、給湯や調理の電化はこれからで、英国のように、ガスボイラをヒートポンプ式に転換することに補助金を出している国もある。改めて日本でも、電化が進められるだろう。ただし、これまでと違うのは、深夜電力ではなく再生可能エネルギーの有効利用ということが求められる点だ。

EVに話を戻すと、これは単なる自動車の電化にはとどまらないことにも注意が必要だ。スマートフォンのようにつながっていて、アプリケーションを自由に入れられる、しかもレベルはともかく自動運転にも対応する、そういった乗り物になるということなのだ。むしろ走るデバイスと考えるといいだろう。また、ガソリンと異なり、電気は自宅で充電できる。長距離ドライブ時こそ途中での充電が必要になるが、日常生活では充電スタンドを利用することは少なくなるだろう。

原子力発電は復活するか

再生可能エネルギーとともに、カーボンフリーの発電として期待されているのが原子力発電だ。しかし、2011年3月の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故以降、日本では原子力発電所の稼働は大幅に減少した。運転にあたって、より厳しい規制基準を策定し、基準をクリアした発電所だけが運転再開をしている。震災前には50基以上の原子力発電があったが、再稼働できたのは、2023年11月末時点で12基にとどまっている。2024年にはさらに2基が再稼働する見込みだ。

再稼働もさることながら、2050年のカーボンゼロに向けて、原子力発電が貢献するとしたら、発電所の新増設は必要だろう。しかしそれは簡単ではない。

日本に限れば、国民感情がネックとなる。地震大国で原子力発電所を建設するということも、受け入れ難いかもしれない。しかし、世界に目を向けても、多くの国で新増設はなかなか進まないのが実情だ。IEAによると、原子力発電所の建設は限られた範囲にとどまるという。その最大の理由は、建設コストだ。

高い安全性が求められるがゆえに、どうしてもコストがかさんでしまうというのが現状である。一方、最近は小型の原子力発電所の技術開発が注目されている。小型化すると同時にモジュール化することでコストを低減し、より高い安全性を確保するというものだ。しかしこれも、コストが壁となっている。

世界的に見ると、原子力発電所の建設が進んでいるのは、主に中国である。高い経済成長に対応するため、言い方は悪いが、種類を問わず発電所を建設している、といったところだろう。また、中国は海外への原子力発電の輸出も進めている。さすがに、日本で中国製の原子力発電所を建設することはないだろうが。

日本に話を戻すと、現在も工事中の原子力発電所はあるし、計画中だった発電所もある。特に計画中の発電所の地点に、小型の発電所を含めた新型の原子力発電所をつくるためには、国民的議論を通じた合意と、事故を起こしてしまった大手電力会社の信頼回復が不可欠だ。それがなければ、2050年の時点で日本で原子力発電所が活躍することは難しいだろう。

カーボンクレジットと追加性

現状では、エネルギーのかなりの部分はどうしても化石燃料に頼らざるを得ない。そこで、二酸化炭素排出削減や二酸化炭素吸収をしやすいところで実施してクレジット化し、別の二酸化炭素排出に当てはめて相殺することができる。このときに用いられるのが、カーボンクレジットというものである。

カーボンクレジットは、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの実施、あるいは植林によって二酸化炭素排出を削減ないしは除去し、第三者認証を経てクレジット化されたものだ。

例えば、旅客機で旅行する場合、燃料からの大量の二酸化炭素排出は避けられない。そこで、二酸化炭素排出を削減したい乗客は、自分の分に相当するカーボンクレジットを買うことで、二酸化炭素を相殺することができる、といったサービスがある。実際には、二酸化炭素排出削減をコミットした企業が、どうしても削減できなかった部分をカーボンクレジットで相殺するというケースが多い。

二酸化炭素排出削減は、対象によってコストが大きく異なってくる。前述の旅客機についていえば、すべてを廃食油などのバイオマス燃料に切り替えるには膨大なコストがかかるし、そもそも供給は現状では不可能だ。これに対し、建物の照明のLED化や途上国での火力発電に代わる再生可能エネルギーの導入などは、比較的低コストでできる。こうした二酸化炭素排出削減策を実施し、そのコストの一部をカーボンクレジットでまかなうというのは、経済的に合理性がある。

IEAのシナリオでは2050年になっても最低限の火力発電が残るとしているが、このときに排出される二酸化炭素は、カーボンクレジットで相殺されることが想定されている。

カーボンクレジットは、イベントなど一時的に排出される二酸化炭素の削減でも使うことができる。例えば、コンサートに使われるエネルギーをカーボンオフセットすることなどだ。イベントでのカーボンオフセットは、実際に二酸化炭素排出削減になるだけではなく、イベント参加者にたいする啓発にもなる。

ただし、カーボンクレジットを使うときには、注意すべきことがある。1つは、本当に信頼性のあるクレジットなのかどうかだ。植林してクレジットを発行しても、その後、森林を伐採してしまえば、クレジットの価値はなくなる。

もう1つは“追加性”だ。カーボンクレジットの売り上げがなくても成り立つような省エネルギーや再生可能エネルギーのプロジェクトからは、クレジットは発行されない。また、十分な検証がなされず、追加性がないまま発行されたクレジットは、価値がないものと見なされる。クレジットだけではなく、再生可能エネルギーの利用についても追加性が問われている。この点は注意が必要だ。

もっとも、省エネルギーだけではまだ二酸化炭素は削減されるだけで、排出されることには変わりがない。そして、いずれは再生可能エネルギーが当たり前の社会となる。そうなると、カーボンクレジットを発行できるのは、大気中の二酸化炭素を回収する事業や持続可能な植林事業に限られてくる。カーボンクレジットは、2050年までの期間限定と思ったほうがいいのかもしれない。

脱炭素化で変わるライフスタイル

「晴耕雨読」という言葉がある。晴れている日は畑を耕し、雨の日は読書にいそしむ、という暮らしを表す言葉だ。未来の生活は、これに近いものになるかもしれない。

再生可能エネルギーの主役は、太陽光発電と風力発電だと考えられている。特に太陽光発電は、日中しか発電しないため、蓄電池などに電気を蓄えることになる。なるべく、蓄電池を使わないようにするためには、日中にエネルギーを使うことになる。つまり、社会の動きが、日中を中心としていくように変わるかもしれない。

例えば、工場の操業時刻が、朝早くなることだって十分に考えられる。ひょっとしたら、雨の日は電気が少ないので、休みになることもあるかもしれない。まさに晴耕雨読といっていいだろう。

旅客機の利用に対して、最近では「飛び恥」ともいわれる。移動にあたって、鉄道や船舶と比較すると、航空機が排出する二酸化炭素の量ははるかに多い。国内など近距離の移動であれば、旅客機をなるべく使わないようにすべきということだ。実際に旅客機による出張を削減している企業もある。その航空機の燃料も、将来はSAF(バイオマスや合成燃料など、持続可能な航空燃料)に取って代わられていく。しかしSAFは供給力に限りがある。そうなると、旅客だけではなく貨物なども、船舶で輸送できるものは船舶で、ということになる。航空便で届けられるボジョレーヌーヴォーを日本でいち早く飲むということは、将来は贅沢なもの、というよりも“飲む飛び恥”になっ

ていくかもしれない。

大昔の人類は、自然環境に合わせて生きてきた。再生可能エネルギーを使うということは、同様に自然環境に合わせてエネルギーを使うということである。それが不便な社会だという考えもあるだろう。しかし、自然に沿った社会がクールだという価値観が重視されるようになるかもしれない。自動車よりも自転車、トラック輸送よりも鉄道輸送、銭湯でウォームシェア、そんなことが優先される価値観を持った社会になることだって考えられる。

エネルギーのこれから、というのは、どのようなエネルギーが使われるかということだけではなく、そのエネルギーとともにどのように生きていくのか、そのことが問われるということでもある。未来社会が持続可能なものであってほしいと願っている。