循環型社会からサーキュラーエコノミーへ

— サーキュラーエコノミー(CE)という新しい概念が登場した背景について、教えていただけますか。

梅田 大きな流れとして1990年代以降、世界全体のサステナビリティの重要性が高まっています。地球資源の有限性がより明確に意識されるようになり、これまでのように無尽蔵に使うことはできないということから、欧州委員会が2015年に「サーキュラーエコノミー政策パッケージ」を発表しました。日本でもカーボン・ニュートラルの実現に向けた動きが広がっていますが、カーボン・ニュートラルはエネルギーを再生可能エネルギーに替えるもの。そうではなく、エネルギー需要そのものを減らしていかないと限界があるというわけで、欧州ではカーボン・ニュートラルと併せて、CEとネイチャーポジティブ(自然再興)を3本柱に据えています。

CEには大きく2つの柱があります。1つは、プラスチックに代表されるリサイクルを社会的に定着させること。ごみ処理もこの一部です。もう1つは、最終的な目標として、大量生産・大量販売・大量廃棄型のビジネスをやめることです。従来の大量生産・大量消費が一方向(リニア)の経済であるのに対し、製品や部品を再利用したり、リサイクルして有効活用したりするほか、製品を所有するのではなくシェアするなどして資源を循環させていく。つまり、資源消費と豊かさのデカップリングの実現です。これまでは資源の消費量が増えることで人々の幸福度も高まるとされていましたが、資源の消費量は増えないけれども幸福感を高めていくことをCEは目指しています。

そのためには、特に製造業が安く大量の製品をつくって収益を増やすという、従来のビジネスの発想から抜け出さなければなりません。製造業としては非常に難しい課題ですが、製品の長寿命化やリユース、リサイクル、リマニュファクチャリング(使用済み製品を回収後、分解・洗浄・部品交換などを経て新品同様の製品として販売すること)、シェアリング、サブスクリプションサービスなどをうまく組み合わせ、資源を循環させる経済やビジネスの仕組みに変えていく必要があります。

大量生産・大量消費型ではない新たな経済システムをつくろうというのが、CEが「エコノミー」であるゆえんであり、従来の循環型社会との大きな違いだといえます。

— なるほど、確かに私自身も、CEは従来の節約やムダを省くという考えの延長線上にある認識で、経済との関係性がいま一つピンときていませんでした。

梅田 循環型社会というのは、廃棄物に対する社会的責任ですが、CEは資源の有限性の下で、どうやって経済を成り立たせるかという考え方です。循環型社会ではごみというモノが注目されるのに対し、CEは資源消費と経済のデカップリングという考え方に基づいた経済活動ですから、ビジネスの仕組みも変えることになります。

現状での日欧のギャップ

— 欧州では実際、CEはどの程度進んでいるのでしょうか。

梅田 CEの政策として、さまざまな法規制などが進んでいます。一例として、2022年3月に発表された「エコデザイン規則」は、「エコデザイン指令」をバージョンアップしたもので、製品設計に関する規則案です。適用範囲も従来の電気・電子製品から、食品や医薬品を除く、ほとんどの商品が対象となりました。欧州では現在、そういった考えをベースに、循環する経済システムをつくり始めている段階です。

企業の動きを見ると、BtoBの企業がメインになりますが、例えば、独・シーメンスは製品寿命の延長やプラットフォームを活用したシェアリングモデル、リースによるPaaS(Product as a Service)、製品の再利用などに取り組んでいたり、水処理やリサイクルを手がけるメガリサイクラー(大規模なリサイクルビジネスを手がける大企業)の仏・ヴェオリアは、プラスチックのリサイクル事業に力を入れたりしています。また、英・ロールスロイスは航空機エンジンを航空会社に販売せずにリースで使ってもらい、使用量をチャージするビジネスモデルを構築。メンテナンスなどの管理もオンラインでエンジンの状態を把握して、サービスを提供しています。

こうした試みは、実は欧州のグローバル企業が以前から展開していました。それがCEによって脚光を浴びる形となり、これからの新しいビジネスモデルとして、よりいっそう力を入れ始めているという理解ではないでしょうか。

— 日本のCEの現状はどうなっていますか。

梅田 日本では2000年に「循環型社会形成推進基本法」が施行され、国を挙げて3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進してきました。その当時は資源の循環という意味では世界最先端だったと思いますが、ごみ問題を解決しようという発想で進めてきたため、結果的に大量生産・大量リサイクルだけにとどまっています。

3Rは社会をよくしていこうという運動ですから、それ自体はビジネスになりません。家電製品などを消費者がリサイクル費用を支払って処分するという考え方です。一方、CEはビジネスとして経済を回す仕組みなので、根本的に異なるもの。

しかし日本は3Rの刷り込みが強く、CEも同じようなものとして捉えられているのが実情です。そのため社会的な認知度はあまり高まっていません。

ただ、2020年以降、特に産業界での意識が急速に変化しました。その背景には、コロナ禍で半導体不足が深刻化したほか、ロシアのウクライナ侵攻による石油や天然ガスの価格急騰があります。エネルギーや資源の安全保障の重要性が改めて強く認識され、資源の循環活用が注目されるようになったわけです。

— 日本企業の意識も変わってきているのですね。

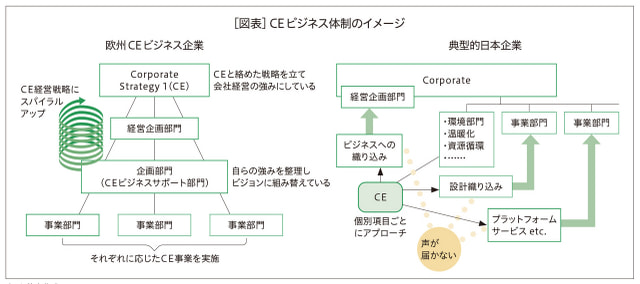

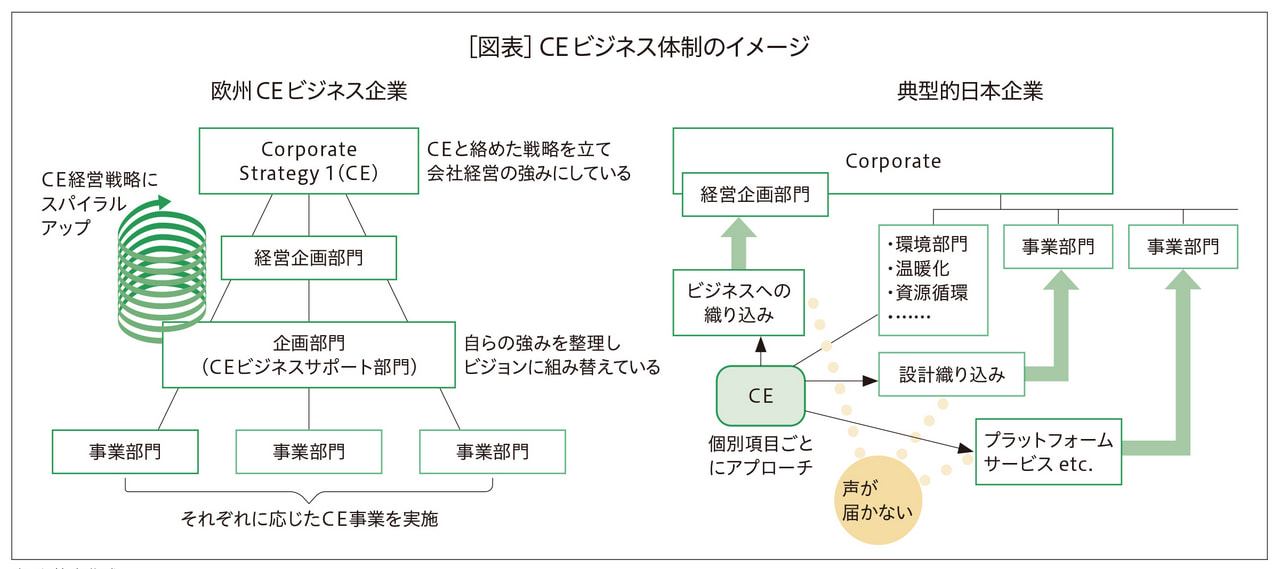

梅田 そうですね。欧州を先頭に世界的な流れとしてCEの方向に進むことは間違いないですし、対応しなければいけないと日本企業も理解しています。特に欧州市場で事業展開する日本企業は、欧州でのCE政策に沿った取り組みを急ぐ必要があります。ただ、とはいうものの、今すぐCE型のビジネスを創出しようという大きな動きになっているかというと、大半は様子見の状況です。

— 企業を動かすには、消費者側の意識変革も必要なのかもしれません。

梅田 そう思います。日本人は新品や新製品が好きですからね。データの裏付けがあるわけではありませんが、欧州の役人などと話をすると、古いものを修理して使うとか、他人と共同で利用するということにあまり抵抗感がないようです。

ただ、日本でも「モノ消費」から「コト消費」へと消費者の価値観が変化しつつある。実際、欧州でCEの流れが加速している背景の一つとして、消費者の「モノからコトへ」という価値観の変化があります。特に若い世代はコト消費を重視する傾向が強いと感じます。例えば、交通の便がいい都会に住む彼らはクルマを所有する必要性が低いと捉え、購入に積極的ではありません。我々の時代はクルマを持っていないとデートもできないといった感じでしたが、今はカーシェアリングで十分だと思っている。お金はかからないし、そのほうが便利です。

便利で、サステナブルであるというのが大事なポイントですね。事実、日本でもいろいろなサブスクのサービスを提供するスタートアップが出てきています。

一例として、鉄道の駅などに設置されている「アイカサ」は、日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な雨にも使い捨てのビニール傘を購入せずに、アイカサをレンタルし、雨がやんだら最寄りの傘スポットに返却すればいい。

つまり、便利でサステナブルなわけです。また女性向けのファッションのサブスクレンタルサービス「airCloset」も人気のようですし、さらにメルカリなどもそう。これらのサービスはCEの一つの形だといわれています。特に若い世代では、中古品に対する抵抗感が薄い気がしますね。日本の消費者側の意識も着実に変わってきていると感じます。

必要なのは循環プロバイダー

— するとCEでは、ビジネスモデルが根本から変わることになりますね。

梅田 そうなります。CEではリユースやリサイクル、アップグレード、メンテナンスなどさまざまな循環が不可欠になります。その上で、DX(デジタルトランスフォーメーション)によって多様なクラウドサービス、ダウンロードサービス、サブスクビジネス、シェアリングエコノミーなどが普及、拡大していくことで、大量生産・大量廃棄型から脱却し、循環型ビジネスへの転換が求められます。

しかし、特に日本のメーカーはそうした発想の転換が必ずしも得意ではありません。いいモノを大量に生産して、安く大量に販売することをミッションにしてきたからです。

そこでCEでは、もう少し頭の柔らかい人たちが循環の仕組みをデザインするほうがうまくいくのではないかと考えています。モノをつくるメーカーと、そのモノを循環させる役割を担う側の両者を取り持つ、そういう職能の人を「循環プロバイダー」と私は呼んでいます。循環プロバイダーは、モノやサービスやお金を適切に循環させる仕組みをつくる。そのためには、あらかじめ製品づくりの段階から適切に設計を行い、それを適切にマネジメントする必要があります。

欧州では、メガリサイクラーのような大企業が循環プロバイダーの役割を担っています。先ほどの仏・ヴェオリアは代表的な企業で、メガリサイクラーは1社で循環を完結できますが、日本のリサイクラーは規模が小さく、メーカー側が力を持っている。そのために循環の仕組みをつくるのが難しい状況にあります。

そこで必要になってくるのが、複数の企業がアライアンスを組み、循環サービスをつくること。その音頭役となるのが循環プロバイダーなのです。そしてデジタル技術の進展によって、循環プロバイダーはすべての製品や部品の状態をリアルタイムに把握できるようになります。現在でもスマートフォンや高級乗用車、建設機械などの分野で実現されていますが、それが幅広い領域に普及、拡大します。そして、そこで得られた大量の情報がフィードバックされ、製品開発に活かされ、製品設計も変化していくでしょう。

そうすると循環プロバイダーは、メーカーよりも力を持つ可能性が出てきます。過去には携帯電話メーカーと大手携帯電話キャリアの関係がそのようなものでした。今後は、自動車メーカーがカーシェアリング業者の指示の下にクルマを設計・製造するといったことが起きるかもしれません。

— 日本のモノづくりのあり方にも大きく影響してきますね。

梅田 モノづくりに関わるすべての側面で変革が求められます。技術的には、材料技術、洗浄技術、検査技術などに加えて、それらを組み合わせてある目的に合ったシステムを構築、運用する“システム技術”が必要になる。特にCEが求める長寿命化、保全・修理、リマニュファクチャリングやリファービッシュ(返品になった製品を、修理や調整して新品に準じた状態で再販すること)、リユース、高付加価値なリサイクルなど、高度な循環を含む製品循環システムを構築するためには「ライフサイクル工学」と呼ばれる技術体系が非常に重要で、CEの実現には不可欠だと考えています。

ライフサイクル工学とは、製品の一生(ライフサイクル)を企画、設計、運用保守、管理するための技術体系です。製品ライフサイクルの見える化、設計、分析、マネジメントの統合的実施を可能にするもので、これによって初めてCEが実現できるわけです。実際、先ほどのシーメンスでも、ライフサイクル工学に含まれる技術がさまざまに活用されています。

ライフサイクル工学の中でも、CE型の循環システムを構築するためには、「ライフサイクル設計」が重要になります。これは、製品とその製品のライフサイクルそのものを設計するというもの。ライフサイクル設計が重要な理由は、エコデザインなどの製品設計ではリマニュファクチャリングやリサイクルを容易にし、可能性を高めることまでしかできません。その実効性を担保するためには、循環システム(製品ライフサイクル)の設計が不可欠なのです。

ちなみに、前述した循環プロバイダーは、ライフサイクル工学を活用し、製品ライフサイクル全般にわたる見える化とリーン化(あらゆる面でのムダの削減、高効率化)を実現するシステムを構築、マネジメントすることがミッションとなります。

ライフサイクル工学の実践

— 先生はライフサイクル工学がご専門ですが、どのような研究をされているのですか。

梅田 私の研究室の大きな柱は、ライフサイクル工学とデジタル革命の2つです。CEはデジタル技術がないと実現できませんから、両方を研究しています。

ライフサイクル工学では製品のライフサイクルをうまくデザインするための方法を研究しています。具体的には、メーカーが顧客にどんな価値や機能を提供するかということと、その製品をどう回していくと最も効率的かをデザインします。例えば製品を長期間使用してボロボロになって返ってくるのがいいのか、それとも短期の使用で新品同様で戻ってきて再生するほうがよいのかなど、「ライフサイクルオプション」(材料リサイクル、メンテナンス、アップグレード、リユースなどの循環の選択肢)の選び方の研究を行っています。

ライフサイクル工学の中でも、我々の研究で企業に最もよく使ってもらえるのが「ライフサイクルシミュレーション」という設計案評価支援ツールです。例えば、製品を3年使って売るといくらになるとか、30年使ったときはメンテナンスコストがいくらかかるとか、ライフサイクル全体がどうなるかを評価するツールです。

大手建設機械メーカーとの共同研究では、建機をできるだけ迅速に修理して長く使ってもらうためにメンテナンスの需要や、どのくらいの頻度で故障するかについて予想を立てました。また、大手電機メーカーとの共同研究では、電動自転車のシェアリングにおいて、駅から徒歩15分くらいのマンションと駅の間で自転車のシェアリングをしたときの経済性や、何台用意するとうまく回るかなどのシミュレーションをしました。

CEに関連する人は、ライフサイクルアセスメントや材料、リサイクル関連分野の人が多く、製品設計やエコデザインを手がける人はあまり多くありません。そういう中で、製品とビジネスをうまく設計しようという取り組みは、私たちの研究室の特徴の一つになっています。

— ライフサイクル設計に関して、最近の具体事例を何か紹介していただけますか。

梅田 わかりやすい例では、大手複写機メーカーと共同で複写機のトナーボトルのリユースの実現可能性を調べた研究があります。メーカーがトナーボトルのリユースを実際にビジネスにしようとした際に、経済的メリットがあるかどうかを、モデルをつくって先に紹介したライフサイクルシミュレーションで評価しました。

トナーボトルというのは、ボトル、シャッター、ホルダー、キャップというシンプルな構成部品でできています。だから本来ならばリユースで複数回使用できるのですが、実際にはリユースされていません。研究を実施した時点では1回使用して終わりでした。使用後はサーマルリサイクル(廃棄物の焼却処理で発生する熱エネルギーを回収・利用すること)に回されていたのです。対象の複写機メーカーでは、リマニュファクチャリングによってトナーボトルの複数回使用を実現したいと考えており、そこでリマニュファクチャリングの実施を想定した「ライフサイクルモデル」の構築を行うことになりました。

そこで、まずは企業へのヒアリングを実施するとともに各種データを集め、それらを分析してみると、トナーボトルの回収方法に問題があることが判明。従来の回収の過程でトナーボトルにキズが付きやすく、その後のパーツへの分解、分別、洗浄を行った後、外観選別の段階で約30%が除外されることが検証から明らかになり、サーマルリサイクルに回されていました。そもそも従来はサーマルリサイクルの予定で回収しているので、扱いが雑だったのです。これはバックヤードのさらに裏の仕組みですから、誰も知らない事実でした。

そこで回収方法を改善することで、リマニュファクチャリングが可能だと考えました。従来は回収したトナーボトルを鉄かごに積んで輸送していましたが、それだとボトルやシャッター、ホルダー、キャップにキズが付きます。そこで外観選別通過率を向上するための設計案を構想。構成部品のキズを見えにくくする特殊加工を施すとか、部品の強度を高めたり、または鉄かごではなく段ボール箱で運ぶなど輸送方法を変更する案を、ライフサイクルシミュレーションを用いて評価したのです。

その結果、段ボール箱で輸送を実施する案が、循環性指標の向上、コスト、環境負荷の削減(CO2排出量の削減)に最も効果的だとわかりました。これにより外観選別で、従来は約30%が除外されてサーマルリサイクルに回されていたのが、除外率1%まで大幅に改善し、最終的に80%超がリマニュファクチャリング可能という試算結果となりました。

ここで重要なのは、コストの問題です。リマニュファクチャリングによってトナーボトルが複数回使用できるようになったとしても、企業のコスト負担が増えれば企業は取り組みに後ろ向きになりがちです。そこでライフサイクル設計による経済的効果も算出しました。製造、充填組み立て、動脈物流、回収、静脈物流、再生、リサイクルの各項目でコストを算出し、従来に比べてトータルで13%のコストダウンに成功。CO2排出量も44%削減できる試算結果となったのです。

産業界と共同研究する際に大事なポイントは、コストを一緒に示すこと。環境負荷の低減だけでは説得力が弱く、CEに取り組もうというインセンティブが働きにくいのです。

動き出す日本のサーキュラーエコノミー

— 日本企業でもいろいろな動きが出始めているのですね。さらに国全体として見た場合、CEは今後どのように進んでいくとみていらっしゃいますか。

梅田 前述したように2020年頃から日本でもCEが急速に注目されるようになりました。企業の動きとしては産学連携が活発化しています。例えば、東京大学未来ビジョン研究センターとダイキン工業が産学協創協定の下、「理想の空気を持続するサーキュラーエコノミービジネスモデル連携研究ユニット」(IFI-CEM連携研究ユニット)を設立しました。これはかなり大きな共同研究で、“空気の価値化”を軸に未来技術の創出に向けた研究などを通じて、社会課題を解決するイノベーションや、新たなビジネスの創出に取り組んでいます。

また、東京大学大学院工学系研究科は、産学連携でサーキュラーエコノミーへの移行に取り組むために、2つの社会連携講座を開設しました。1つは、清水建設との「物質サーキュレーション建設学講座」で、もう1つは三菱電機との「持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座」です。 東京大学以外にも、日立製作所と産業技術総合研究所(産総研)が、循環経済をテーマにした「日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ」を設立するなど、さまざまな動きが出てきています。

そして同時に国も支援に乗り出しています。経済産業省は2023年3月、「成長志向型の資源自律経済戦略」というCEの戦略を策定しました。それを踏まえて同年12月下旬に「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」を立ち上げました。同パートナーシップには、サーキュラーエコノミーに野心的・先進的に取り組む機関や自治体、大学、企業・業界団体など約300の組織が参画しています。

また自治体でも、独自の動きが出ています。愛知県蒲郡市は2021年、CEをまちづくりに組み込み、「サーキュラーシティ」を目指すことを表明しました。サーキュラーシティとはサーキュラーエコノミーを軸にした都市計画で、欧州を中心に進んでいます。蒲郡市では「サーキュラーシティ蒲郡アクションプラン」を策定。教育・消費・健康・食・観光・交通・ものづくりを7つの重点分野と定め、取り組みを進めています。同市は官民連携が重要だとして、サーキュラーシティ実現のために社会実装を目指して企業が実施するCEに関する事業を支援。23年に公募した「サーキュラーシティ蒲郡実証実験プロジェクト」には、トヨタコネクティッド、日本特殊陶業など6社のプロジェクトが採択されました。

こうした動きを見ると、CEが地域経済の活性化の一つのカンフル剤になる可能性があると感じます。これは我々もまったく予想していなかったものです。3Rに基づく従来のごみ行政ではコストがかかるだけですが、CEで地場産業とつながることができれば、地域経済にもプラスの効果が期待できる。同様の動きが全国に広がる可能性もありそうです。

— 今後、CEに特に期待することは何でしょうか。

梅田 難しい課題ですが、2つあります。まず、大量生産・大量廃棄型の経済をいつかはやめなければならないということに関してが1つ。資源は有限ですから、永遠には続きません。遅かれ早かれCE型の社会への移行は不可避です。そのためにはデカップリング、つまり資源の消費量と人々の幸福度が比例するのではなく、資源は増えないけれども幸福度が上がる社会をつくらなければなりません。その実現に向けて、進んでいくことを願っています。

もう1つは、アジア地域で連携することが大事だと思っています。日本のメーカーは広くアジアでモノづくりをしていますから、CEは日本だけで取り組むのではなく、各国・地域とうまく連携して、新しいモノづくり、価値提供、産業ができることが望ましい。先行する欧州とは、また色合いの違うCEができるかもしれません。実際、欧州もアフリカ諸国を取り込んだり、アジアにも進出してきています。日本が何もしなければ、アジアは欧州に取り込まれる可能性もあります。

また、先進国だけがCEを実現したとしても、新興国や発展途上国が従来のままでは意味がありません。全体の平均値を上げることが重要です。

欧州の企業の取り組みなどを通して、CEのビジネスがどういうものなのかは、かなり見えてきました。しかし一方で、国としてCE型の社会になるためにどのボタンを押すべきか、その判断が難しい。欧州はいろいろと法規制を打ち出し、社会をあるべき方向に動かそうとしていますが、日本はそうした法規制はなかなかできないと思います。そういう状況で、どのような政策を施せばCE型社会の方向へ進ませることができるか、今はまだ手探り状態です。

我々としても、どのボタンを押せばいいのかという課題には、積極的に取り組んでいきたいと考えています。その際には幅広い分野・層の人々の協力が必要です。マーケティング・コミュニケーション領域の方々も含め、さまざまな人たちとの話し合い、連携がますます大切になってくるでしょう。