はじめに

欧州発の「サーキュラーエコノミー(以下、循環経済)」の動向は、日本での循環型社会形成に向けた政策や経済のあり方に再考を促している。それは、廃棄物処理・資源循環の面だけでなく、製品設計や販売方法の変更、消費スタイルの見直しといった生産・流通・販売・消費の面にも影響を及ぼしている。そうした中、不要物として排出された廃棄物や古くなり魅力が低下した製品を再生させる方法や、製品・サービスの機能や価値を維持しながら、製品等をできるだけ長期間利用するためのビジネスのあり方などへの関心が高まっている。ここでのポイントの1つが、これまで「経済的価値」が付かなかった廃棄物や資源循環にいかに価値を与えるかである。

本稿では、これまで日本が進めてきた「循環型社会」と欧州発の「循環経済」の共通点および相違点を踏まえ、循環経済において要となる「経済的価値の付与」という点に着目して、日本における循環経済の課題と今後のあり方を展望する。

「循環型社会」と「循環経済」の共通点・相違点

日本では、2000年に制定された循環型社会形成推進基本法の下、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の3Rを通じて、天然資源の消費を抑制し、環境負荷を削減する循環型社会の形成を目指してきた。同法は「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」(第1条)を目的としており、究極的には「持続可能な社会」の形成を目標にしているといえる。一方、欧州(特にEU)の循環経済も持続可能な資源消費や環境負荷の削減を通して持続可能な発展を目指している点では、日本の循環型社会と類似している。

一方で両者の大きな違いは、循環経済が雇用の確保や産業競争力の強化等を含む、成長戦略の一環として位置付けられている点である(梅田・21世紀政策研究所2021)。循環経済に関するEUの文書では「持続可能な成長」というキーワードが多用され、製品のサプライチェーン(供給網)や消費スタイルの見直しを含め、経済の仕組みを再設計しようという強い意志が表れている。この点で、廃棄物処理政策の延長線上で3Rを推進してきた日本の循環型社会とは大きく異なる。

確かに日本でも、容器包装・家電・食品・自動車・建設といった分野では、それぞれのリサイクル法制度を整備し、一定の成果を上げてきた。結果的に、埋め立て処分される廃棄物の量は大幅に削減され、最終処分率で見た場合、一般廃棄物・産業廃棄物共に世界的にも極めて低い水準を達成している(1)。

しかし近年、日本の廃棄物排出量は一般廃棄物では微減、産業廃棄物では横ばいであり、リサイクル率は一般廃棄物が20%前後、産業廃棄物では52~53%で停滞している(笹尾2023)。

リユース市場も中古自動車等を除けば拡大途上である。後述のように、リサイクル率は必ずしも高ければ高いほど環境・経済的に良いというわけではないが、循環経済を積極的に進めるEU加盟国と比べると、リサイクル率は低い水準にとどまっている(2)。もちろんこれらの数値は全国平均であり、実際にはより高い水準を達成している自治体や業種も存在する。このことから現在の日本の社会や制度の下でも、廃棄物を減らし、リサイクル率等を向上させる余地は一定程度あると考えられる。一方で、市民や消費者にできる努力にも限界があり、廃棄物のさらなる削減や資源循環促進のためには、製造や販売方法、消費スタイルの見直しにまで踏み込んだ対策が求められる。

従来の日本の政策では、廃棄物を安全かつ適正に処理するための法規制の遵守が重視され、廃棄物を資源として再生・再活用し、産業競争力の強化や経済発展にどうつなげるかといった視点は弱かった。循環経済では廃棄物を潜在的な資源として捉え、その価値を維持・向上させるための仕組みや工夫が必要になる。その際に重要となるのが、製品の製造を主とした動脈産業と、製品の回収・処理を主とした静脈産業の連携であり、その拡大が期待されている。

資源循環をめぐる視点

一般に「廃棄物」とは要らなくなったもの、つまり不要物として捉えられることが多い。しかし、不要かどうかは個人、国や地域、時代によっても異なる。経済的な視点で整理すれば、人々がお金を支払ってまでは欲しくない(お金をかけて処理せざるを得ない)ものが「廃棄物」で、逆にお金を支払ってでも欲しいものは「資源」になる。

日本では人口減少が社会問題になっているが、世界的には今後も当面は人口が増加し、経済も成長する見通しである。経済規模の拡大に加え、電気自動車や太陽光発電等の普及のように、脱炭素に向けた動きも鉱物需要を増やすなど自然資源への依存を高めている。特に脱炭素に必要な鉱物資源の中には、産地が特定の国や地域に偏在しているために、資源の安定供給が懸念されているものもある。こうした状況の中、廃棄物の排出を最小化しつつも、排出された廃棄物に再び価値を加え、資源や製品として再活用するのが循環経済の基本である。そして、効率的な資源利用を通じて、経済成長と脱炭素・循環経済を両立させることが課題となっている。

以上のような状況を踏まえ、以下では笹尾(2023)をもとに資源循環をめぐる4つの経済的視点に着目する

①どれだけ資源循環させるか

私たちの社会はどれだけの廃棄物をリユースしたり、リサイクルしたりすべきなのだろうか。ここではリサイクルを例に最適な資源循環の水準について考える。もし技術的に可能であれば、私たちは100%リサイクルを目指すべきなのだろうか。経済的な答えはノーである。

そもそも何のためにリサイクルするのか。それはリサイクルによって、天然資源の利用や最終処分場への埋め立て量を抑制したり、それらを通じて天然資源の採掘費や廃棄物の焼却・埋め立て費を節約したり、さらには環境負荷の軽減といったさまざまな便益が得られる(と期待する)からである。リサイクル率を増加させるに従い、便益は増える(と期待される)が、追加的に得られる便益(便益の増分、以下「限界便益」)は減少すると考えられる。一方、これらの便益を得るためには、廃棄物の収集運搬から分別・洗浄・圧縮・処理に至るリサイクルに係るさまざまな費用が発生する。こうした過程で環境負荷(経済学でいう「外部費用」)が発生する可能性もある。このようにリサイクル率を増加させるに従い、費用は増える。追加的に発生する費用(費用の増分、以下「限界費用」)はスケールメリットにより、一時的に減少するケースもあり得るが、技術的な制約等もあり、長期的に見れば増加すると考えられる。

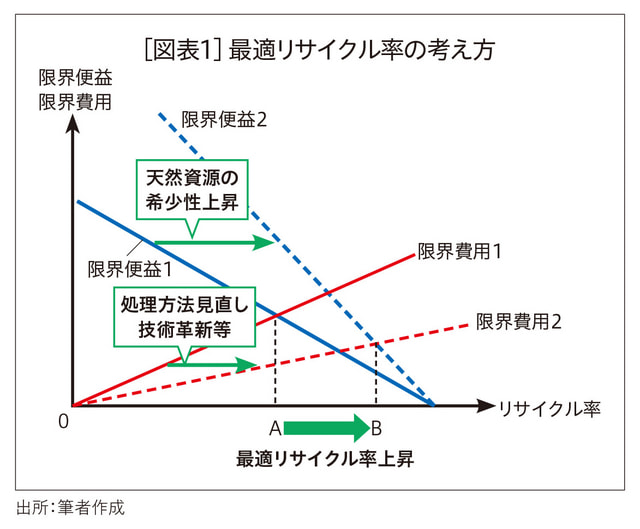

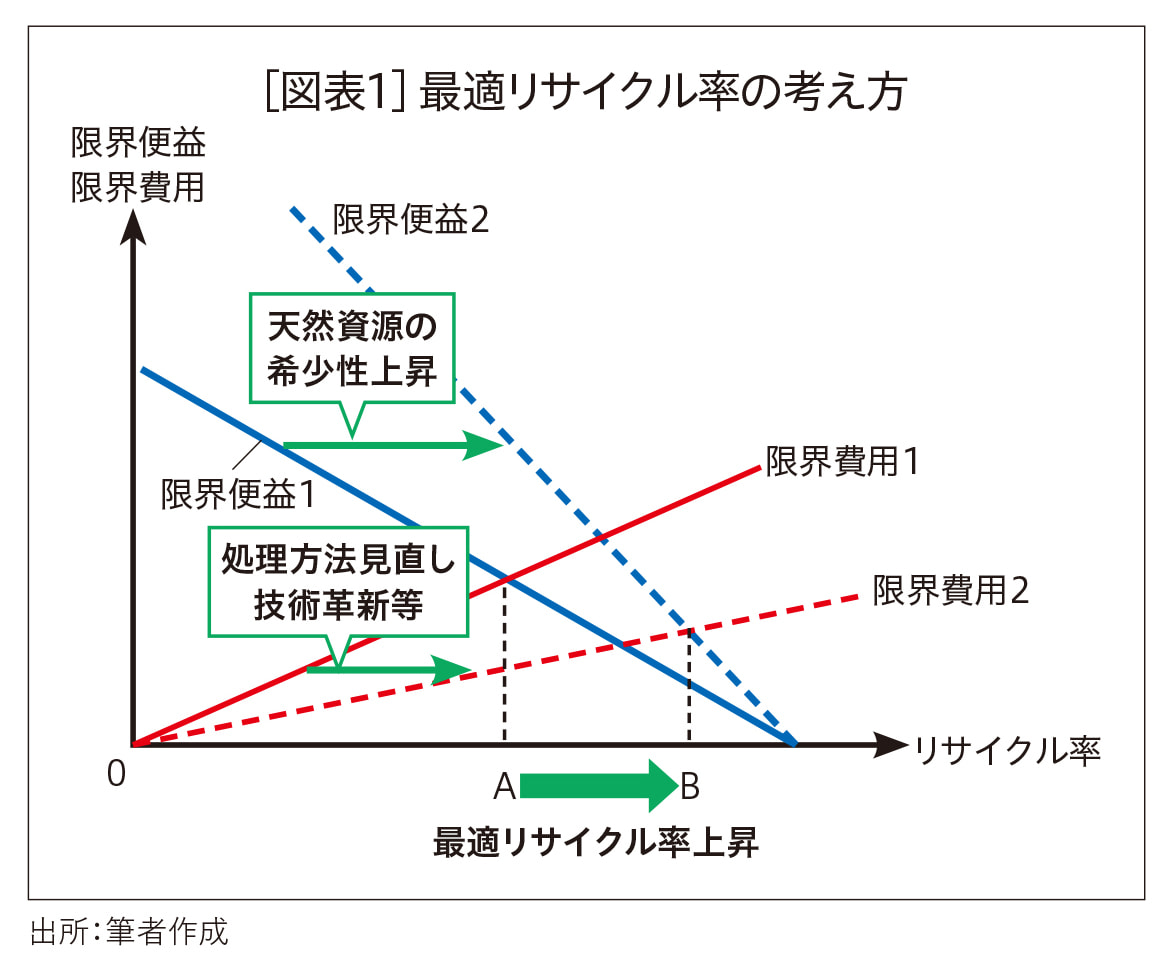

いま[図表1]のように、リサイクルに係る限界便益と限界費用がそれぞれ「限界便益1」「限界費用1」で表されるとしよう。このとき最適リサイクル率は、限界便益1と限界費用1が一致する水準Aで表される。なぜなら私たちは便益から費用を差し引いた純便益を最大にしたい。限界便益が限界費用を上回るリサイクル率Aまでは、リサイクル率を上昇させることで追加的な純便益(以下「限界純便益」)が得られる。しかしAを超えると、リサイクル率を上昇させても限界費用が限界便益を上回り、限界純便益はマイナスになる。つまりリサイクルを増やしても損をする。結果的に、リサイクルによる純便益が最大になる最適なリサイクル率はAの水準となり、必ずしも100%ではない。

一方で、天然資源の希少性や、廃棄物の焼却・埋め立てによる環境影響への懸念が高まったり、処分場が逼迫して埋め立て費用が増加したりすると、リサイクルの便益は大きくなる。その場合、[図表1]で示されているリサイクルの限界便益1は限界便益2のように右側にシフトする。また、処理方法の見直しや技術革新等によりリサイクル費用が低下すれば、[図表1]のリサイクルの限界費用1は限界費用2のように右側にシフトする可能性もある。そうすると、最適リサイクル率は限界便益2と限界費用2の交点の下、Bの水準まで上昇する。このように廃棄物や資源循環に経済的価値が付与される前提として、天然資源の希少性が資源価格に反映され、廃棄物焼却や埋め立てによる環境へのマイナスの影響(外部費用)が、市場で適切に評価されている必要がある。

②需要がないと循環しない

2つ目の視点は資源循環の需要を見据えることの重要性である。一市民の立場では、ごみを分別して、資源ごみに出していれば、それで資源循環に貢献したような気分になるかもしれない。しかし、それだけで資源が循環するとは限らない。

一般に、廃棄物は市場の価値とは無関係に一定量が排出される。一方で、廃棄物から資源化された製品は需要がない限り、有効利用されない。例えば、生ごみは年間を通してコンスタントに排出されるが、生ごみから作られた堆肥が必要とされる時期は季節によって偏りがある。供給に見合う需要がなければ、せっかく再資源化された製品が余り、結果的に廃棄処分される恐れもある。

ここで、毎期の消費量(需要量)に大きな変化がなければ、使用済み製品を同じ種類の製品にリサイクルすることで、継続的な資源循環につながる可能性がある。こうしたリサイクルは「水平リサイクル」と呼ばれ、以前からガラス瓶やアルミ缶などの事例があった。近年特に注目されているのが、かつては技術的に可能でありながらも費用が嵩み、経済的に成り立たないとされていたPETボトルの水平リサイクルである。最近では技術革新も進み、2022年度時点で国内のPETボトル販売量に占める「ボトルtoボトル」の比率は29%まで増加しており、飲料業界団体では2030年に50%まで拡大することを目標としている(PETボトルリサイクル推進協議会2023)。

しかし実際には、需要の縮小等で水平リサイクルが難しいケースもある。そうした場合は、再生物の質の劣化に応じた「カスケードリサイクル」も有効である。例えば、ある程度の白色度が求められるOA用紙から、それほど白色度が求められない新聞紙に再生し、新聞紙をさらにトイレットペーパーにリサイクルするといった例がある。このようにして1回限りの再生ではなく、繰り返し再生利用することが可能になる。

以上のように、持続可能な資源循環を実現するためには再生財(リサイクルされた資源や製品)の需要を見据え、「水平リサイクル」と「カスケードリサイクル」をうまく組み合わせることが効果的である。

③儲からない資源循環は持続可能でない

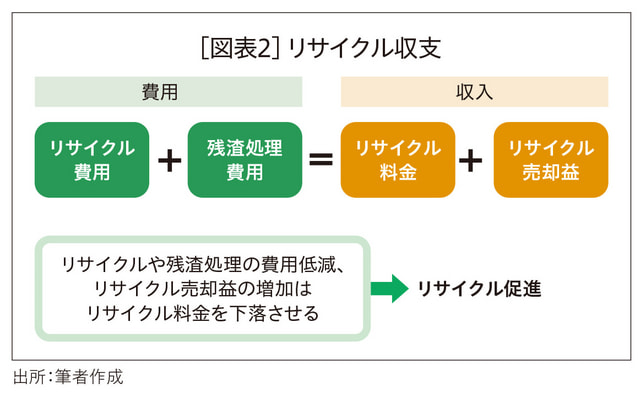

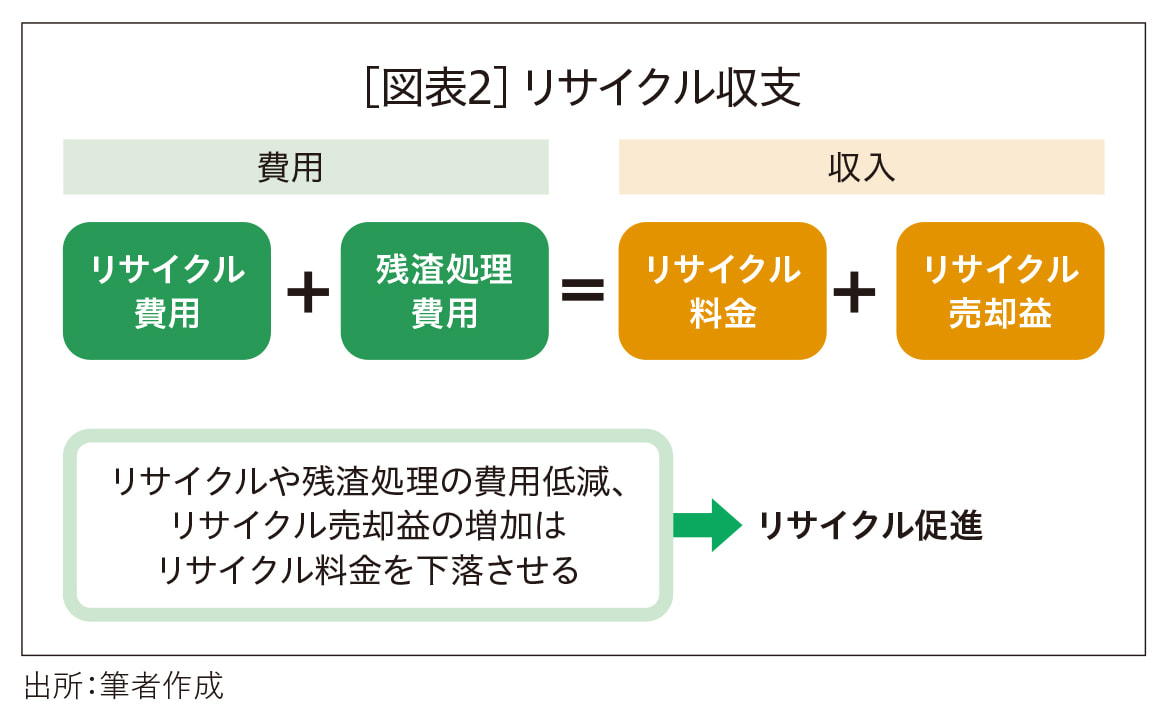

3つ目の視点は資源循環の経済性である。先述のPETボトルの水平リサイクルでも述べたように、持続可能な資源循環のためには経済性も重要である。一般に、リサイクルには分別収集・選別・再資源化等のための費用と、それらの工程で排出された異物等の残渣処理の費用などがかかる。一方、再生財を販売することで売却益が発生する。もしこの売却益だけで費用が賄えない場合、リサイクル業者は廃棄物の排出者からリサイクル料金を徴収する。このようなリサイクル業者の収支を単純化すれば、[図表2]のように表される。

ここで、もし再生資源の価値が高まり、リサイクル売却益が増加すれば、リサイクル業者の利潤は増え、リサイクル料金を引き下げる要因となる。再生資源の価値を上昇させる要因としては、新規資源の供給減少や需要増加に伴い、新規資源の希少性が高まるケースや、再生財のデザイン性や機能性の向上により付加価値が上昇するケースなどが考えられる。後者は「アップサイクル」と呼ばれ、近年特に注目されている。「安く作って高く売る」は経済の基本原則であり、再生財にも当てはまる。すなわち、時代のニーズを捉えた製品・サービスの開発や質向上、コスト削減は通常財と同様、再生財でも重要である。また取引先のニーズに応じて、廃棄物を調整・加工する技術も必要である。

一方、リサイクル技術の向上や処理方法の見直し等により分別収集・選別・再資源化等の費用を抑制させたり、残渣の発生量を減少させたりすることで、リサイクル費用を削減できれば、リサイクル業者の利潤は増え、リサイクル料金を引き下げる要因となる。費用を抑える方法の1つに収集・選別の効率化が挙げられ、例えば配送車両の帰り便を利用したり、回収ボックスにセンサーを設置して、ボックスがある程度一杯になってから回収を行ったりする事例がある。また、資源回収の歩留まり率を引き上げるリサイクルの高度化や、製造時から複合素材の利用を控え、素材をできるだけ均一化しておくことも有効である。

このようにしてリサイクル料金を引き下げられれば、より多くの廃棄物がリサイクルルートに流れ、社会全体として資源循環が促進すると期待される。

④国境を超えた資源循環をどう考えるか

4つ目の視点は国際的な資源循環との関わりである。今や資源循環もグローバルである。先述の「安く作って高く売る」の経済原則に則れば、できるだけ安く資源となる廃棄物を手に入れ、それを再資源化して高く売れるところに売るのは自然なことである。一般にリサイクルは「労働集約型産業」であり、廃棄物の選別や異物の除去などに多くの労働を必要とする。そのため、ある国で不要になった(処理にお金のかかる)廃棄物を輸出して、人件費が安く労働力も豊富な国(主に開発途上国)でリサイクルを行い、再商品化して販売するという国境を超えた資源循環が生まれやすい(笹尾2023)。

このように国境を超えた資源循環のメリットの1つは、人件費の高い国では経済的に成り立たない資源循環を可能にし、資源の有効利用をもたらす点である。これは主に先進国から途上国への輸出という形で見られ、輸入国での資源不足の解消にも貢献する。逆に、途上国から先進国への輸出によって資源循環のメリットが得られる可能性もある。例えば、技術の乏しい途上国では困難な資源循環が、技術力の高い先進国で可能となるようなケースである。これは資源循環の技術に経済的価値があることを意味し、循環経済における国際競争力の向上にもつながると期待される。

上述のとおり、国際資源循環には廃棄物の「有用性(資源性)」に起因するメリットがある一方で、廃棄物の「有害性(汚染性)」に起因するデメリットもある。過去には、先進国から途上国に輸出された有害物を含む廃棄物が輸出先で不適正に処理されたケースや、輸入国住民の反対で廃棄物の受け入れを拒否され、行き場を失ったようなケースもあった。現在は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(1992年発効、日本は1993年に同条約を締結)で、廃棄物の越境移動等に必要な手続等が規定されている。とはいえバーゼル条約締結後も、日本から輸出された「資源」と称した物の中に有害廃棄物が混入していたのが発覚し、外交問題にまで発展した事例もある(笹尾2023)。また、輸入国の環境規制が緩く、取り締まりが不充分な場合、輸入国で環境汚染が発生する恐れもある。

以上のことから、循環経済では廃棄物の有用性(資源性)を重視しながらも、輸入国での適正処理の促進につながる制度整備や技術協力など、輸出国側による国際貢献も重要である(笹尾2023)。

3Rだけではない循環経済

初めに述べたように、循環経済は3R推進だけにとどまらない。製品の設計や販売方法の見直し、修理体制の整備等を通じて、より長期間、製品を使用(サービスを利用)することでも、廃棄物の発生を抑制し、製品の製造・流通・販売に投入されたエネルギーや排出された環境負荷を減らし、循環経済に貢献できる。

循環経済の潮流の1つにモノのサービス化があり、電子化・ペーパーレス化、シェアリングなどが含まれる。モノの電子化やペーパーレス化は、音楽・映像・書籍などさまざまな分野で普及し、今や私たちの生活にも浸透しつつある。また、シェアリングも車・自転車・駐車場・宿泊施設など多様な分野で広がりつつある。これらは人々の欲しいモノが物そのものではなく、そのモノが生み出すサービス(機能)にあることを示している。そうした「機能」に注目したビジネスが「機能の販売」であり、Product as a Service(PaaS:パース)とも呼ばれている。 PaaSの事例としてよく取り上げられる、事業者向けのタイヤや照明サービスなどの例以外にも、最近では一般消費者向けの家具や衣類などを対象としたサービスも誕生している。これらのサービスではサブスクリプション(サブスク)、すなわち月単位等で定額料金を支払うことで、一定期間そのサービスを利用できる。こうした仕組みでは消費者がモノの所有者からサービスの利用者へと変わり、サービスを供給する事業者と消費者のつながりが継続的なものになる。そして、製品が故障したり、不要になったりした場合でも製品の回収がスムーズになると期待される。消費者にとっては、購入するには高額で手を出しづらいモノでも、サブスクなら月単位等での利用で費用負担を抑えられる。また不要になれば返却できるため、処理費用や不要なものを自宅等で保管しておくスペースも節約できる。

こうした経済性に加え、環境に配慮した消費行動(エシカル消費)としての経済的価値を生み出す可能性もある。一方、メーカー側もこれまでのようにできるだけたくさん製品を製造・販売して収入を得るのではなく、サービスの提供によって継続的な収入が見込めるようになる。その結果、メーカーは提供した製品をできるだけ長期間使用できるよう堅牢な製品を製造したり、故障の場合にも必要な部品だけを取り替えるなど、修理体制を整えたりすることも期待される。

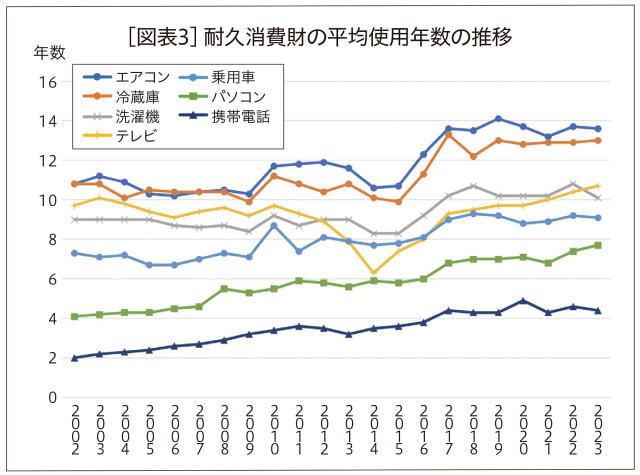

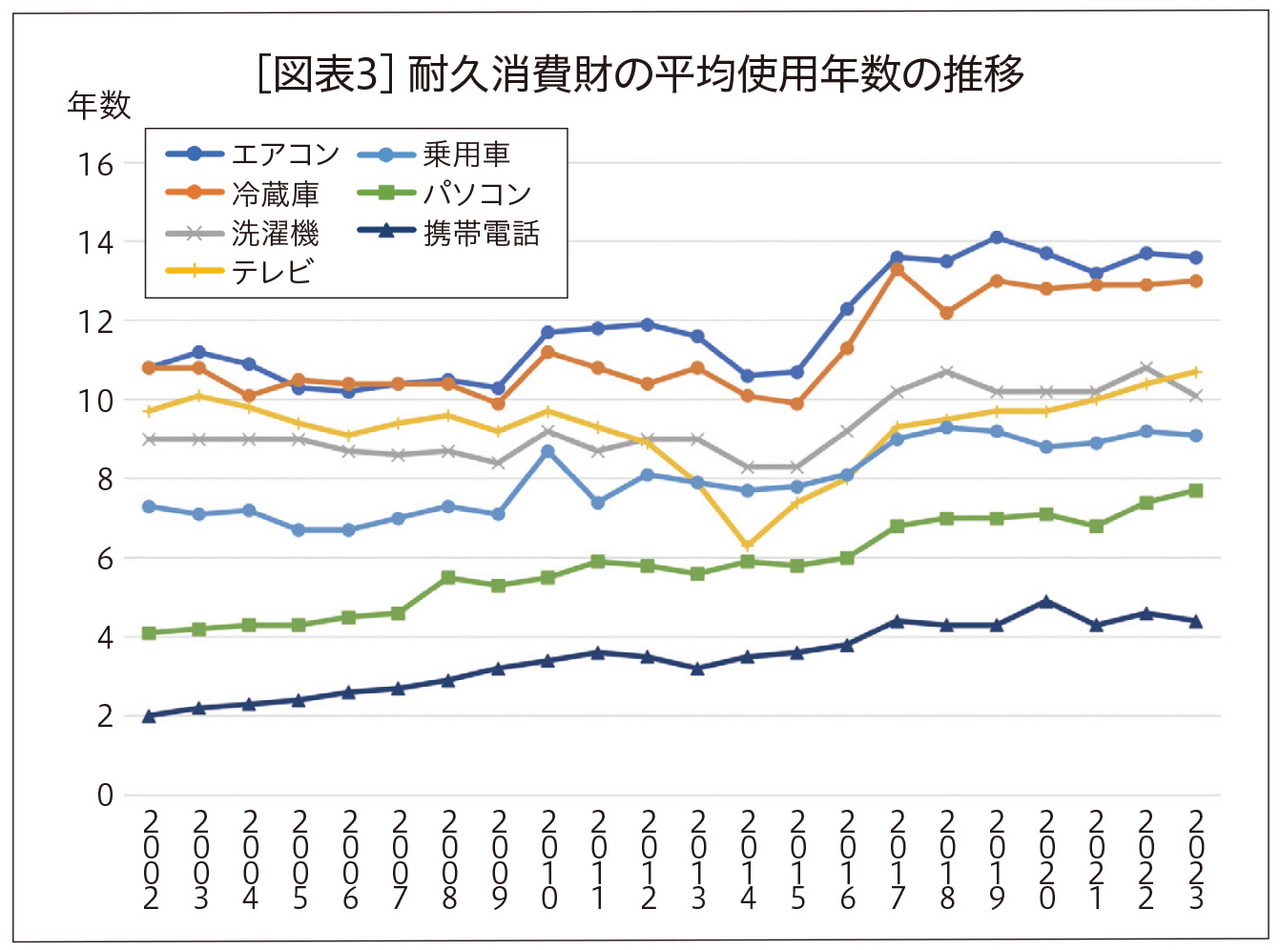

近年、欧米では消費者の「修理の権利」が注目されている。日本でも家電などの耐久消費財の平均使用年数は伸びる傾向にあり、例えばエアコンや冷蔵庫では12年、テレビや洗濯機でも10年を超えている[図表3]。一方、メーカーが部品を保有する必要のある最低期間である「補修用性能部品の保有期間」はエアコンや冷蔵庫で9年、テレビで8年、洗濯機で6年とされている。日本でもこれらを長くすることで、修理の機会を増やし、循環経済のもう1つの潮流である「製品の長寿命化」につなげられる可能性がある(笹尾2023)。

製品の長寿命化には、同じ所有者が長期間モノを継続して使用する場合と、所有者が変わりながらもモノが長期間使用される場合とがある(笹尾2023)。前者の例として、照明器具を白熱球からLEDに切り替えたり、製品の容器を使い捨てから詰め替えタイプに切り替えたりする例がある。また最近の一部のスマートフォンで見られるように、製品にインストールされたソフトウェアのアップデートやアップグレードを長期間保証することで、製品自体の長寿命化を図る例などがある。

[図表3]に示されるように、パソコンや携帯電話では技術革新が著しいこともあり、エアコンなどのいわゆる白物家電と比べると平均使用年数が短い。そのため、ソフトウェアのアップデートやアップグレードにより製品の機能を維持・向上できれば、使用期間の長期化とともに顕在化する製品の付加価値の衰退を抑え、製品本体(ハードウェア)の使用年数の増加につながると期待される。一方、後者の例として、リユースや前節で紹介したアップサイクルに加え、故障・初期不良等でメーカーに返却された製品の部品交換やクリーニング等をメーカー自身が行い、再販売するリマニュファクチャリング(再製造)やリファービッシュ(再整備)などがある。こうした取り組みにより、製品の廃棄量を減らせ、消費者にとってもより安い価格で信頼できるメーカーの製品を購入できるメリットがある。

日本型循環経済への展望

国内でも環境省と経済産業省が中心になり、循環経済に向けた検討が進められ、その基本的な方向性が文書としてまとめられている。経済産業省は1999年7月に策定した「循環経済ビジョン」を改訂し、2020年5月に「循環経済ビジョン2020」として公表した。その中で目指すべき基本的な方向性として、①循環性の高いビジネスモデルへの転換、②市場・社会からの適正な評価、③レジリエントな循環システムの早期構築を提示した(経済産業省2020)。また環境省は、これまで実施してきた循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の評価・点検を活用し、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」を重点点検分野とした第四次循環型社会形成推進基本計画の第2回点検結果において、「循環経済工程表」を2022年9月に公表した。

その報告書で、「2050年を見据えて目指すべき循環経済の方向性と2030年に向けた施策の方向性」を示している(中央環境審議会循環型社会部会2022)。さらに経済産業省は、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を取りまとめ、 今後の方向性として、①循環経済を通じた「価値循環」による新しい成長、②社会課題の市場経済化、③資源循環市場の創出を示している(経済産業省2023)。そこでは循環経済の実現に向けた要件として、①品質向上、②量の確保、③適正なプライシング、④用途拡大、⑤エコデザイン推進、⑥貢献の見える化を挙げ、これらに必要な施策を進めるために、デジタル技術を活用したトレーサビリティ確保の重要性を指摘している。以上のような国内での検討は、EUを中心とした循環経済の動向を踏まえ、主に循環経済に関わる市場の形成や発展を意図したものである。

こうした「市場」に着目した視点は循環経済の実現に必要なものだが、人口減少が進み、特に地域経済の衰退が懸念される中で、循環型の地域社会の形成も重要である。この点では、2018年4月に閣議決定された第五次環境基本計画における「地域循環共生圏」の考え方は、循環経済を推進する上でも有効である。地域循環共生圏では「地域の特性に応じて、循環資源、再生可能資源、ストック資源や地域の人材、資金を活用する自立・分散型社会を形成しつつ、森・里・川・海の自然的なつながり、資金循環や人の交流等による経済的なつながりを深め、地域間で補完し合う」社会の姿が描かれている。このような地域社会や地域活性化といった視点はEUの循環経済にはないアプローチであり、日本独自の循環経済を構築する上で1つの方向性になり得る。人口減少化にある日本では、既存の地域資源やストックを有効活用して、より大きな付加価値を生む循環経済の仕組みをつくることが、持続可能な社会の形成に向けた喫緊の課題である。

〈註釈〉

(1) ただし、これはリサイクルなどの資源循環だけでなく、特に一般廃棄物で顕著なように焼却処理を推進してきた結果でもある。

(2) リサイクル等の定義が異なり、単純な比較は難しい面もあるが、EU加盟国の一般廃棄物の平均リサイクル率(熱回収除く)は49%(2021年)である(Eurostat 2023)。

〈参考文献〉

(1) 梅田靖・21世紀政策研究所(2021),『サーキュラーエコノミー:循環経済がビジネスを変える』, 勁草書房

(2) 経済産業省(2020),『循環経済ビジョン2020』2020年5月, https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522004/20200522004-2.pdf

(3) 経済産業省(2023),『成長志向型の資源自律経済戦略』2023年3月31日,https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230912002/20230912002-2.pdf

(4) 笹 尾俊明(2023),『循環経済入門―廃棄物から考える新しい経済』,岩波新書

(5) 中央環境審議会循環型社会部会(2022),『第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果(循環経済工程表) 2050 年の循環型社会に向けて』令和4年9月, https://www.env.go.jp/page_00186.html

(6) 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(2023),『消費動向調査 令和5年3月実施調査結果』令和5年4月, https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/honbun202303.pdf

(7) PETボトルリサイクル推進協議会(2023), PETボトルリサイクル年次報告書2023, https://www.petbottle-rec.gr.jp/nenji/backnumber.html

(8) Eurostat(2023), Municipal waste statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics