はじめに―復興の新たな指標探しの時代

2000年代以降の日本は、全国的に人口減少と経済停滞が続く中、たびたび災害の被害を受けている。被災前から人口減少と経済停滞が顕著になっている社会では、被災前の人口や経済状況に戻すという復興目標を立てたとしても、それを達成するのは難しい。ゆえに、現代の災害復興では「新たな指標探し(人口減少社会の豊かさ探し)」が模索されており、「(地域社会の)持続可能性の獲得が復興の課題となる」(稲垣 2014)という指摘もある。では、被災した地域社会の持続可能性を獲得できるような災害復興の新たな指標探しを行う上で、何が重要となるのか。

本稿の議論を先取りすると、被災した地域社会に暮らす人々が、被災によって変わってしまったことやその地域社会が本来持つ特性に向き合い生かせるよう、状況を(災害が起こる前から)整えることが重要である。しかし、被災で変わってしまったことや、人口減少と経済停滞が続いているという現実も含む地域社会の特性に向き合うのは、精神的に負担となる面もある。このため、災害復興の新たな指標探しには心の復興も必要である。以降では、東日本大震災など過去の災害事例も参照しながら、順を追って災害復興の新たな指標探しを行う上で何が重要となるのかを説明していく。まずは、そもそも復興とは何かといった、災害復興に関わる概念や理念の整理から始めよう。

そもそも復興とは何か

日本の災害社会学には、地域社会に着目したアプローチがある。そこでは以下の2点のように復興を論じてきた。

(1)長期的な生活再建過程としての災害復興

災害復興というと、まちづくりやそれを実現するための復興工事をイメージする人も多いだろう。確かにそれも災害復興の一面ではある。しかし、災害社会学では被災した人々の生活再建過程も重要な研究対象としてきた。そこでは、長期的な時間軸を意識することが必須とされている。

大矢根(1998)は、生活再建を、「(災害前の生活を取り戻そうとする)生活『復旧』と社会『復興』(変動)の媒介的位置にあって、被災者が自らの生活『復旧』に将来の社会変動パターンを織り込んで構想するビジョン」であるとしている。つまり、被災後の復興過程において行われる生活再建では、被災者にとっては被災前のライフスタイルが、完全に取り戻すことは不可能だとしても、重要な参照点となっている。

また、規定・既定のルートおよびペースで公共土木事業が粛々と進められて竣工することが決まった後に、被災地における自らの生活再建や既存の計画が持つ問題点の告発を模索する体制を、被災した人々が築く段階に入ることも指摘されている(大矢根 2017)。つまり、行政機関から復興工事の内容やスケジュールが、かなり確定的な情報として発表されたとしても、それにより地域復興や生活再建の道筋も確定するわけではなく、実際には必要に応じて行政との交渉や生活再建戦略の(再)検討が行われていくのである。したがって、災害発生後も長期にわたって地域社会で起こる出来事の推移を追っていくことが重要といえる。

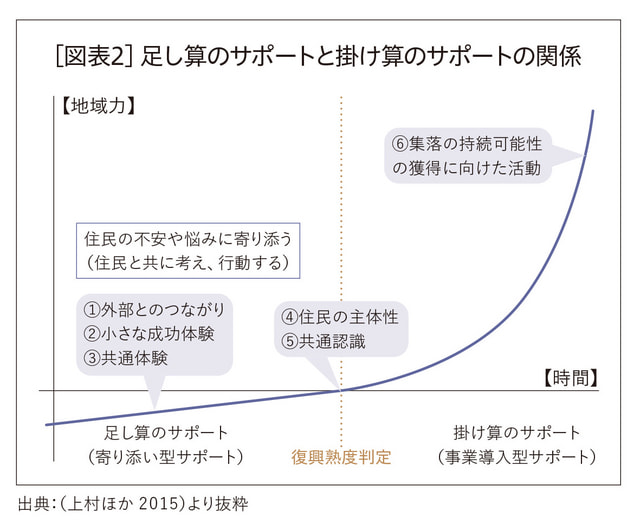

これらの議論をふまえ、野坂(2023)は、①災害前⇒②緊急避難期⇒③避難生活期⇒④仮復旧期⇒⑤復興への移行期⇒⑥復興期=①災害前に分けて、岩手県大槌町など東日本大震災の津波被災地における災害復興過程を分析している。それぞれの時期における区分の目安は、[図表1]で示したとおりである。

(2)被災した人々や地域の主体性の回復過程としての災害復興

本来、被災地域や被災者が復興するために行われるはずの復興事業が、災害前の地域特性や住民のライフスタイルに配慮できていない場合、もともとその地域にいた住民の生活を災害前よりも成り立ちにくくするような状況が生じることがある。そうした状況を「復興災害」と呼ぶ。例えば、1995年発生の阪神・淡路大震災では、下町エリアにおいて「安い木賃アパートで被災し、かろうじて生き残った者にとって、予定される新築賃貸マンションの家賃は払えない。他地区に転出していかざるを得ない」といったことも起こった(大矢根 2007)。

このため災害復興では、地域を新しくする側面があるが、何をどのように新しくするかは、「被災地の地域的・歴史的・文化的諸特性を反映させて被災者の総意として発信される構造」が必要とされている(大矢根 2007)。

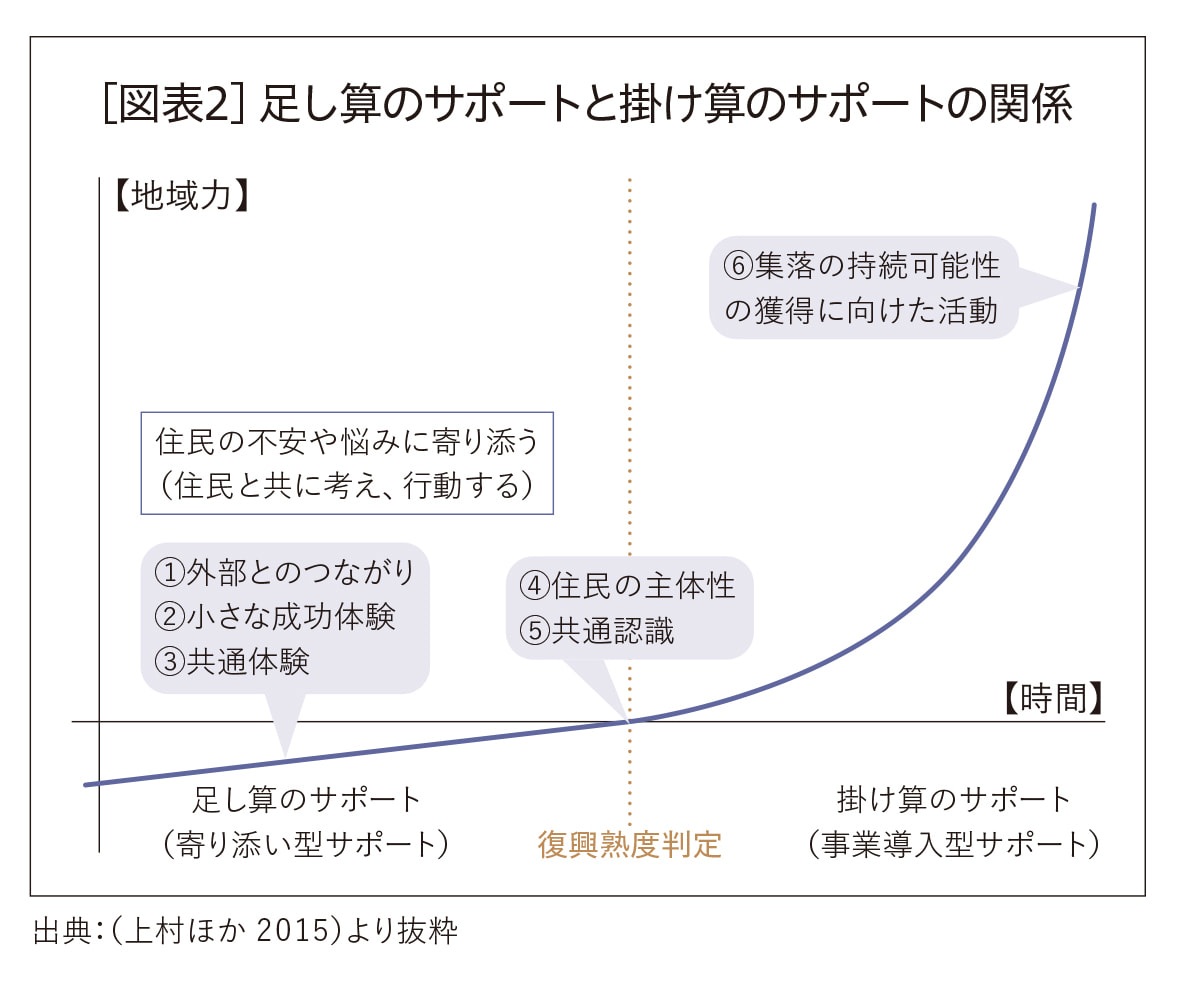

そこで、2004年発生の新潟県中越地震では、被災地域の特性や被災からの時間に配慮し、「足し算のサポート」から「掛け算のサポート」へ、という形で2タイプの支援を使い分け、また順序にも注意して、復興支援が行われた[図表2]。「足し算のサポート」とは、被災地域の住民の主体性や地域内の共通認識が出来上がる前までに行われる支援であり、「住民の不安や悩みに寄り添う」「寄り添い型のサポート」である。そこでは、地域の魅力や資源を再発見しそれらを生かした小さな活動を行う、その活動に多様な住民を巻き込みながら小さな成功体験を蓄積し共有する、といった取り組みを促す支援が時間をかけてなされる。

そうして住民の主体性や地域内の共通認識(復興の総論)ができてきたら、「事業導入型サポート」である「掛け算のサポート」に移行する。そこでは、「主体性を獲得した住民が地域のビジョンを設定し、そのビジョンの実現に向けて復興活動を進めていく」上での専門的支援やほかの集落で行われている復興事業の視察などが行われる。そうして、自分たちの集落における暮らしを成り立たせるさまざまな要素や行事を新しい方法で掛け合わせることで持続可能性の獲得に向けた活動が起こる。(上村ほか 2015)

こうした2タイプの支援の使い分けと順序が取られた背景には、まずは「目指しても目指せない時に、それでも『めざす』関わりがとられる時、『めざす』関わりはむしろその反作用として当事者をより無力にしてしまう。そんな時は、(まずは)『変わらなくてよい』ことを前提とし、相手の存在のかけがえのなさを確かめ合うような『すごす』関わりが大切である」という復興支援の理念がある(上村ほか 2015)。

以上のように、日本の災害社会学では災害復興を、長期的な生活再建過程であると同時に、被災した人々や地域の主体性の回復過程として捉えてきた。ただ、日本の災害社会学は、災害が実際に起こった後の復興過程から得られた知見を論じる事例研究の側面が強い。では、災害のリスクを抱えながらいまだ発生していない地域では、どのように復興へそなえておけば良いのだろうか。気候変動やそれに伴う風水害の頻発・深刻化のように、気付かないうちにじわじわと社会生活へ影響を及ぼしてくるような災害(gradual onset disasters)にはどのように対応すべきか。重要なのはレジリエンス(resilience)である。

レジリエンスの可能性

栗原(2021)は、レジリエンスに関する既存の研究を広くレビューした上で、「レジリエンスという語のもとでは、災害などによる攪乱が生じることを前提にし、それに順応しながら維持できる『社会』を構想しようとする議論や手法が提起されてきた」とする。このようにレジリエンスという概念のもと、災害が起こった後に構想される社会だけでなく、災害が起こる以前に構想される社会についても論じられてきた。

では、レジリエンスとは何か。ゾッリら(Zolli & H ealy2012=2013)は次のように表現する。「レジリエントなシステムはけっして完璧ではない。現実はむしろその反対だ。一見完璧なシステムはきわめて脆弱であることが多く、ときとして失敗を伴うダイナミックなシステムはこのうえなく頑強になりうるのだ。レジリエンスは人生そのものと同じように、起伏に富み、不完全で非効率的だ。それでも生き残るのがレジリエンスである」。つまり、レジリエンスとは、ある時点での状態や条件の良さではなく、失敗や状況変化を上手くいなし、むしろそれらを糧とするプロセスを作り出せる能力といえる。

先行研究では、レジリエンスをシステムの能力と見なすことが多いが、上記のようなプロセスを実際に作り出すのは、システムというよりは、地域で活動する企業やNPO、地域組織などの集団内および集団間での具体的な活動の積み上げである。ゾッリら(Zolli & Healy 2012=2013)は、集団のレジリエンスが活性化する上で必要な条件として、次の5点を挙げる。

①集団のメンバーが各々の信念や価値観を持ちつつも、それを成長させたり変化させたりする「思考の習慣」を持っていること

②「いざというときに協力し合う人間力」を各メンバーが持っていること

③「認識の多様性」が集団内にあること

④「深い信頼に根差したインフォーマルなネットワーク」を拠り所とするコミュニティが存在すること

⑤「舞台裏で支持者を結びつけ、さまざまなネットワークや視点、知識体系、課題を一体的な全体像にまとめ上げる」ような「通訳型リーダー」の存在

しかし、これらの条件がすべて揃うことはまれであろう。また、それぞれの条件がどのような関係性にあり、どの条件が起点となって集団のレジリエンスが活性化し、地域社会の持続可能性につながっていくのか。次節からは、[図表1]に示したような災害過程の各時期を念頭に、東日本大震災の津波被災地ではどのようにレジリエンスが活性化していったか、具体例を挙げ紹介していく。事例として、震災により当時の人口約1万5千人の8.4%が犠牲となるなど甚大な被害を受けた岩手県大槌町を取り上げる(8.4%という割合は、岩手県内の被災市町村で最も高い)。

東日本大震災におけるレジリエンスの活性化過程―岩手県大槌町での例

(1)災害前の地域振興

災害前の大槌町では、200海里規制等に伴う水産業の苦境とバブル経済崩壊後における地方行政の財源の急速な縮小に対応するため、「(行政と)住民との協働により、身の丈にあった地域の成長」を目指す地域存続ビジョンを町役場が掲げ、地域では商工会や町内会、ボランティア団体など複数の集団が活動を展開していた(広報おおつち、2004年2月号)。そうした活動は、領域横断的に集団同士が連携することによって成り立っていた。

例えば、商工会を事務局とするおおつち産業まつりには、農協、漁協、商店会など産業関連の集団だけでなく、教育委員会、社会福祉協議会、郷土芸能保存団体なども企画に関わり、複数の地域行事やイベントが同時開催された。町役場も運営に携わるなど協力した。おおつち産業まつりでは、ステージイベントと露店屋台があっただけでなく、保健師などがブースを設けて健康相談を実施したり、町内の学校生徒が会場周辺でマラソン大会を行ったりと、産業領域と福祉・教育領域が連携した場となっていた。そうした場が年1回開催されることで、「イベントをきっかけに将来のことを考える、利益じゃなくて地域内のそして地域外との人間関係づくりを地元主体でやる」(2018年、商工会職員へのインタビューより)理念が、関係団体間で共有・醸成されていたという。

(2)震災の被害と波及的影響

しかし、大槌町は東日本大震災により甚大な被害を受けた。人的被害については、消防団員や行政職員などいわば地域コミュニティの次世代の担い手や調整役への被害が大きかったことが特徴の1つといえる。例えば、消防団員は全団員の7%が犠牲となっており、地区単位では団員の約3割が犠牲となったところもある。また、行政職員への被害も甚大で、町長および課長クラス以上の職員のほとんどを含む全職員の28%が犠牲となっている。商工会への被害も重大で、震災前におおつち産業まつりの事務局を中心的に担ってきた職員たちが犠牲となった。

避難生活期では、住民が町外へ離散していく動きが早くからあった。ピーク時に在宅避難者を含め7,469人が避難するなど膨大な避難者が生じた。しかし、指定避難所は18か所中11か所が被災しており、避難生活を送れる場所の確保自体が難しかった。そこで、民間の事業所や町内の内陸にある公民館を含む広い範囲に避難所が応急的に設置された。しかし、それでもなお避難スペースが不足したり、避難所開設から数日間は運営体制が混乱したりするなど、特に後期高齢者や障がい者など災害時要支援者になりやすい人々やその家族にとっては過酷な生活環境ではあった。そのため、町外の家族に引き取られるなどして発災直後より住民が町外へ離散していく動きがあった。

仮復旧期では、町内に残った住民も離散していく傾向があった。仮復旧期へ次第に移行していく段階では応急仮設住宅への入居が進んだが、震災前の居住地区は考慮されず、抽選を前提にしつつ、高齢者や障がい者や児童のいる世帯が優先的に入居している。行政による住民の健康状態への考慮と行政職員不足による労力の限界から、そうせざるを得なかった面もあっただろう。ただ、その結果として、各地区の避難所にその地区の住民が集まることで何とか保っていた地域コミュニティはさらに変動することを余儀なくされた。

このように、大槌町では東日本大震災により大きな人的・物的被害が生じたが、それは地域コミュニティの次世代の担い手や調整役の喪失、住民の離散を招き、地域内での意思疎通を困難にしていく。その状況では、復興をめぐる住民の総意を構築するのは難しい。町外から来た支援者のコーディネートも上手くいかなかった場合、復興への移行期には、一度決まったまちづくりの計画がとん挫することもあった(中心市街地における商業集積地の整備計画のとん挫は代表例であろう)。

他方で、ほかの住民からの批判も受けながら、それに向き合いつつ活動を続けてきた集団もある。本稿では、おおつちありがとうロックフェスティバル(通称:ありフェス)実行委員会の活動を例として取り上げる。

(3)レジリエントな活動過程の例

ここでは、ありフェス実行委員長へのインタビュー(2018年実施)およびフェスの観察結果をもとに記述する。

ありフェスは、震災発生当時30歳代だった地元住民を中心とした約30名の実行委員会によって開催されてきた。実行委員会は、音楽(特にロック)という共通の趣味を持つ住民同士の関係をもとに構成される。2011年3月、物資も手に入りにくく大変なとき、実行委員会の中心メンバーの一人が、音楽を聴いたり歌ったりして勇気づけられたことで、愛するバンドに「感謝」のメールを送ったという。当時、携帯電話の電波も入りにくい中、何日か試してやっとメールを送ったところ、バンドのリーダーから「生き抜け」と返事が来た。

まもなく、東京から物資を積んでバンドのリーダーが大槌に来て、一緒に歌ってくれた。その中で「瓦礫の中で音を鳴らそう」という話になり、企画がスタートした。上記のような奇跡的な出会いや全国からの震災支援に触発され、「町を元通りに戻したってしょうがない、だったらこれまで町になかった新しい文化をつくって盛り上げていこう」「たくさん助けてもらったから、感謝のフェスをやって全世界に感謝を伝えよう」という意識が芽生え、次第にロックフェスを開催する、というアイデアになっていく。

しかし、周囲にアイデアを打ち明けても、「なにこんな時に」と言われていたという。そうした中、盛岡で行われている「いしがきミュージックフェスティバル」(以下、いしがきフェス)の実行委員長である下玉利氏にメンバーは偶然出会う。メンバーらがロックフェスのアイデアを打ち明けたところ、「やりましょう」ということになり、下玉利氏がいしがきフェスの関係者につないだことで、企画が進んでいった。そして、2012年6月に最初のありフェスは開催された。当日は複数のステージが用意され、29の出演者がいた。東野(2013)は、いしがきフェス、ありフェス、そして町内のほかの集団との関係について、「盛岡で音楽祭を立ち上げた経験のある下玉利元一さんが、大槌に住みついてバックアップした。…(実行委員会の中心メンバーの学生時代の後輩にあたる)復興支援団体『おらが大槌夢広場』スタッフの上野拓也さんが、会場確保などの事務を買って出た。賛同した町外の支援者が、プロモーションビデオやホームページを作ってくれた。大槌高校生はクッキーを焼き、漁協、商店、幼稚園までをまきこんだイベントになった」とまとめている。

このように、町内の若手が持っているアイデアを、町外の支援者が、ノウハウを伝えたり人とつなぐなどしてサポートする形で企画が具体化していき、その動きに、町内の多領域の集団が協力していく経過をたどって、ありフェスは誕生した。その後ありフェスは最終回となる2024年まで、コロナ禍による中止(2020年~2023年)を挟みながら毎年開催されてきた[写真1]。

しかし、地域住民からの批判的な声は常にあった。多かったのは、騒音、参加者のマナーの問題、ボランティアスタッフの要領の悪さといった苦情である。批判の矛先は、実行委員会に向く。こうした批判を受け、実行委員会ではフェスの運営方法を毎年少しずつ工夫してきた。例えば、出演者のジャンルの比率を工夫してきた。地元保育園の子ども太鼓や地元の女性たちのフラダンスなど、地元から多世代の出演者に参加してもらったり、アコースティック系のアーティストや県内出身アーティストの比率を増やしたりしていった。その他、ステージを1つにする、もしくは1カ所に固め、運営の目を届かせるべき範囲を限定したり、ボランティアスタッフの人数確保とトレーニングのためにクラウドファンディングを実施したり、といった形で工夫してきた。工夫する努力を続けてきた背景には、自分たちの活動を客観視し、住民からの批判的な声も理解しようとする姿勢が、実行委員会にあったからだといえる。実行委員長は、「(音楽の、およびフェスという)ジャンルがジャンルなので、この町になかったことを今やってるんで、やっぱり突出してる部分あるんでしょうし……やっぱりそういうイベントで、大槌のものだから俺らも協力するっていうことには必ずしもならない。(住民への)批判じゃないですよ、これは。事実なんで」と述べる。

ありフェス実行委員会の活動をレジリエントな活動過程といえる理由は、批判に対し批判を返したり意固地になったりするのではなく、自分たちの置かれた状況や地域の特性を見つめ直し、自分と違う価値観を認め、活動のコンセプトは維持しながら方法は柔軟に改めてきた点にある。2024年が最終回となった理由も、住民から批判を受けたからではなく、毎年の開催のために多くの力を割いてきて、震災から10年以上が経ったところで区切りをつけたかったという面が大きい。

フェスを長年続けてきた功績を評価する50歳代以上の住民もいた。例えば、ある建設会社の社長は、「やっぱり大槌から何か発信しなきゃいけない。大いにやれと。…若い奴らがやらねば駄目なんだ」(2018年インタビュー)と、協賛金による支援などを行ってきた。この背景には、ありフェスのような若い住民の活動が、復興工事完了後の地域において、町外に地域の声を発信していくことになると期待している面も大きいだろう。地域企業にとってありフェスへの協力は、自社およびその立地する地域が生き残るための未来への投資という側面もあったといえる。

復興期に入った大槌町では、多様な領域の集団が、少しずつ持続的な連携をつくり始めている部分があるのではないか。次節では、東日本大震災後の大槌町でレジリエンスはいかに(再)活性化したかを分析する。

東日本大震災後の大槌町でレジリエンスはいかに(再)活性化したか

大槌町では東日本大震災に伴い、⑤「通訳型リーダー」に近い役割を担う地域の調整役が多く失われた。それと同時に、住民が離散し意思疎通が困難になる中で、④「深い信頼に根差したインフォーマルなネットワーク」を拠り所とするコミュニティが弱体化した。また、③「認識の多様性」も縮小していた。こうした状況下では、ある集団が地域内で新たな活動を始めても、地域内での総意は構築されず、住民からの批判に遭うことがある。

重要なのは、批判に対し批判で返したり意固地になったりするのではなく、批判へ向き合い建設的に活動の方向性を軌道修正していけるかどうかである。前節で見たありフェスの事例では、①「思考の習慣」によって、自分たちとは異なる考えを持つ住民の立場も理解しようとしながら客観的に向き合って受け止めて③「認識の多様性」を獲得し、活動の方向性を軌道修正しつつ地域における活動の意義を確立させていった。その過程を通じ、新たな⑤「通訳型リーダー」となりうる住民が登場してきた。その結果、④「深い信頼に根差したインフォーマルなネットワーク」を拠り所とするコミュニティも再構築されていった。

つまり、①「思考の習慣」が起点となり、③「認識の多様性」を集団が獲得し、新たな⑤「通訳型リーダー」となりうる住民が育ってくることで、集団のレジリエンスが再活性化していったといえる。そうしたレジリエントな活動が周囲から評価され、地域社会の持続可能性にも影響力を持つようになった。

しかし、他者からの批判にさらされたとき、それに向き合うのは誰もが・いつでもできることではない。被災により将来が見通しにくくなっている場合であれば、なおさらである。では、ありフェスの例では、なぜ「思考の習慣」を始めることができたのだろうか。キーワードは自己受容である。

自己受容とは、臨床心理学の用語で、「自己のそれぞれの側面がどのようなものであるにしても、それらをまとめた自己を全体として、善悪の判断ではなく、好き嫌いなどでもなく、ただ素直に“今の自分はこうなのだ”と…受け止めようとする姿勢」と定義されている(春日 2015)。自己受容の考え方を地域社会に当てはめれば、自分たちの地域はこうなのだとまずは住民自身が受け止めようとする姿勢といえる。これまで見てきたように、ありフェス実行委員会では、自分たちの地域への自己受容ができている。同時に、自分たちが好きな音楽で新たな文化を町に創りたいという自分のやりたいことも素直に言語化し、地域外に必要な支援を求めることで、活動を継続してきた。こうした2つの意味での自己受容が前提となり、「思考の習慣」が可能となったといえる。

自己受容は心の復興にもつながる。死について研究した社会学の分野では、死者を含む重要な他者とのコミュニケーションをときに行いながら、負の経験を受け止め、その再解釈を通じて自身の新たな物語を構築することで、心の復興が進むとする研究もある(副田 2007)。大槌町では知人を亡くしていない住民はほぼおらず、ありフェス実行委員会のメンバーの中には家族を亡くした震災遺族もいる。住民の誰もが人生が一変した中、ありフェス実行委員会のメンバーは、震災を新しい文化を創る契機として受け止めて再解釈し、新たな物語を歩んでいる。

ただ、注意しなければならないのは、周囲が自己受容を強いてはいけないということである。自己受容は本来、自分自身や負の経験と向き合う大変な作業ではあるので、いつ・どのように向き合うかは本人の意思が尊重されなければならない。本人の意思が尊重されることなくしては、心の復興にもつながらない。周囲では、自己受容ができる状況を整えておくことが重要であろう。

おわりに

ここまで、東日本大震災など過去の災害事例も参照しながら、災害復興の新たな指標探しを行う上で、被災した地域社会に暮らす人々が、被災によって変わってしまったことやその地域社会が本来持つ特性に向き合い生かせるよう、状況を(災害が起こる前から)整えることが重要となることを説明してきた。その内容を要約すると、次のようになる。自分自身や自分たちの暮らす地域の特性への自己受容がまずは必要であり、自己受容は「思考の習慣」の獲得につながる。「思考の習慣」が起点となり、「認識の多様性」が獲得されたり「通訳型リーダー」が育つことで、失敗や状況変化を上手くいなし、むしろそれらを糧とするプロセスを作り出せる能力であるレジリエンスが、地域内の各集団で活性化する。レジリエンスが活性化した集団同士が連携していくことで、地域社会の持続可能性につながっていく。ただし、自己受容は本来、自分自身や負の経験と向き合う大変な作業ではあるので、心の復興が伴うことが重要である。そのためには、自分自身や負の経験にいつ・どのように向き合うかは本人の意思が尊重されなければならない。

毎年のように水害や土砂災害が起こり、今年は能登半島地震が起こり、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝沿い地震による巨大津波が想定されている現在、地域社会の将来を考える上で災害へのそなえは欠かせない。そなえの方向性を地域で考える上で、本稿で紹介した考え方が参考になればと思う。

〈参考文献〉

東野真和(2013)『駐在記者発 大槌町 震災2年目の365日』岩波書店.稲垣文彦(2014)「三つの地震は何が同じで、何が違うのか」, 中越防災安全推進機構,『 震災復興が語る農山村再生―地域づくりの本質―』コモンズ: 32-33.

上村靖司・稲垣文彦・宮本匠(2015)「被災地における10年間のコミュニティ復興感」公益財団法人中越防災安全推進機構 復興プロセス研究会編,『中越地震から3800日〜復興しない被災地はない〜』ぎょうせい: 194-244.

春日由美(2015)「自己受容とその測定に関する一研究」『南九州大学人間発達研究』5: 19-25.

栗原亘(2021)「アクターネットワーク理論からレジリエンスを考える―エコロジーをめぐる脱・人間中心的ポリティクスに向けて」『社会学年誌』62:23-48.

野坂真(2023)『地方社会の災害復興と持続可能性―岩手県・宮城県の東日本大震災被災地からレジリエンスを再考する』晃洋書房.

大矢根淳(1998)「「生活再建」概念の内省的再考」『情報と社会』8: 39-52.

大矢根淳(2007)「被災地におけるコミュニティの復興とは」浦野正樹・大矢根淳・吉川忠寛編『, シリーズ災害と社会2 復興コミュニティ論入門』弘文堂: 18-23.

大矢根淳(2017)「生活再建・コミュニティ再興の社会学的研究―噴火災害直接被災地の復興課程―」慶應義塾大学大学院社会学研究科2016年度博士学位論文.

副田義也(2007)「震災体験の癒し過程における「重要な他者」と「一般的他者」」, 樽川典子編,『 喪失と生存の社会学―大震災のライフ・ヒストリー―』有信堂: 25-51.

Zolli, A. & Healy, A. M., 2012, Resilience: Why Things Bounce Back.(=2013, 須川綾子訳,『 レジリエンス 復活力―あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か―』ダイヤモンド社.)