ただのファンとは違う「推し」とは?

最近の社会現象として目や耳にすることも多い「推し」。マーケティングなどのビジネス界隈からも注目されている「推し活」。それぞれ聞いたことはあるがよくわからない、という人も多いかもしれない。では「推し」とは、いったい何なのだろうか。

「推し」とは、簡単にいえば、とても好きで熱心に応援している対象(人や事物など)のことである。もともとは、女性アイドルグループの中で自分が最も熱心に応援しているメンバーを指すファン用語だった。それがここ数年のうちに、さまざまなジャンルのファンにも知られるようになり、いまや一般的に使用される言葉となっている。対象もアイドルだけでなくアーティストや役者やタレント、アニメやマンガやゲーム、ドラマや映画や舞台や小説、スポーツや物や事柄など、この世界のあらゆるものすべてが「推し」になる。

ここで「推し」について初めて知ったという人は、こう思うのではないだろうか。なるほど、つまり「私は〇〇のファンです」というのを、いまどきふうにいうと「私の推しは〇〇です」ってことか! けれど、既に「推し」についてよく知っていたり、自分に「推し」がいる(ある)という人は、そういわれるとちょっと違うんだよね……と思うかもしれない。では、ただのファンと「推し」は、いったい何が違うのだろう。

職場の同僚に、フィギュアスケーターの羽生結弦のファンがいる。スケート大会の前後には熱心にその話をしているので、かなりのファンであることは知っていた。でも私はなぜか、羽生結弦を彼女の「推し」だと思ってはいなかった。ある日、ふだんからおしゃれな彼女のネイルがとてもステキだったので「そのネイル、すごくきれい!」と言ったら、「ありがとう! これ、羽生くんの衣装をモチーフにしてもらったの」と言うではないか。その瞬間、私は、彼女にとって羽生結弦は「推し」なのだ、と気付いた。[写真1]

なぜ私は、彼女にとって羽生結弦は「推し」だと認識するようになったのか? そこに、ただのファンとは違う「推し」とは何かを考えるヒントがある。ほかの例も見てみよう。職場の別の同僚に、韓国のアーティストグループBTSのファンがいる。あるとき、彼女がジャケットの襟にSDGs(SustainableDevelopment Goals)のピンバッジを着けていた。彼女は大学のジェンダー研究所の所長でもあったから、それで着けているのだと思った。すると「もちろんそれもあるけど……実は、BTSが国連でのスピーチのときに着けていたから、私も着けたくなって」とのこと。なんとSDGsのピンバッジは「推し」と同じものを自分も身に着けたいという、1つの「推し活」(「推し」にまつわるさまざまなファン行動のことを「推し活」という)でもあったのだ。

これらの例から、ただのファンではなく、「推し」を推すファンのありようが少し見えてきただろうか? ただのファンと「推し」では、好きの程度が異なるのはもちろんだ。けれど、それよりも大きなポイントは、ファンである自分が「何をするか」にある。私の同僚たちのように、好きな対象のイメージをもとに何かを生成してしまう、好きな対象と同じことをしてしまう、など「推し」をめぐってファンはいろいろなことをしている。その対象をただ受動的に愛好するだけでは飽き足らず、能動的に何か行動してしまう対象が「推し」である、と私は考えている。

対象をただ受動的に愛好するだけの段階から、好きという情熱に突き動かされ、何かしたい、という気持ちになったら、まずは何をするだろうか。応援する、ほかの人にすすめる、グッズを集めるなどは、「推し」を推す、はじめの一歩だ。自分が好きなものが活躍している姿を見て、ステキ! 頑張れ!といいたい、自分が好きなものをもっと多くの人に知ってもらいたい、自分が好きなものをもっといろいろ見たい、そんな気持ちが、好きな対象をただ享受するだけの立場から、自分が対象に「何かをする」行動へと駆り立てる。テレビや雑誌やインターネットで見るだけだったアイドルやアーティストのライブへ行って声援を送ること、見る・読むだけだったアニメやマンガの感想をSNSに書いてみること、ポスターやいろいろなグッズなどを集めたり部屋に飾ってみたりすること……ファンとして「何かをする」ことは、その人を受動的なファンから能動的なファンへと変化させる。

自分から対象に働きかけることによって、自分は変化するのだろうか。つまり、受動的なファンから能動的なファンへと行動が変化したとき、ファンである自分のこころは、何か違うものになっているのだろうか。「それは逆だ」と思うかもしれない。こころが変化したから行動が変化したのであって、だとしたらこころが違うのはあたりまえなのではないか。

認知科学や心理学では、身体性認知(embodied cognition)という考え方がある。それは、人間の認知活動をこころと身体と環境とのダイナミックなやりとりとして捉える。身体は単なるこころの入れ物ではなく、環境や状況は必要とする情報源や行動するだけの場所ではなく、感情は認知を妨害するものではない。身体や環境や感情は、人間の認知活動と分かちがたく結び付いていると考える。身体性認知は、こころから行動を考えるだけでなく、身体の行為から認知を捉えなおそうというアプローチでもある。

「応援」という行動がこころを変える

身体性認知の見地から「応援」について検討した研究がある。三浦・川合(2020)は、大学生を対象にアニメ『あしたのジョー』の試合場面に登場するキャラクターを応援してもらい、その対象への好みや魅力度、強さを評価させた。具体的な動作としては、大型モニターの映像に向かって大きな太鼓を叩くような動きでペンライトを振るように指示をする。これはアイドルのライブなどでみられる観客の行動と同じだ。実験に参加した大学生は、『あしたのジョー』のアニメを見たことはなかった。実は、参加者には「アニメを見ながらペンライトを一定間隔で振り、振り方によってどのように動きのズレが生じるか測定する」というニセの目的を告げていたから、参加者はしっかりペンライトを振るが、キャラクターを「応援」しているという自覚はないのである。

さて、実験の結果はいったいどうだったのか。初めて見るキャラクターについて応援しているという自覚もないまま一生懸命にペンライトを振ってみたら、こころに何か変化があるのだろうか? なんと面白いことに、ライブ鑑賞のようにペンライトを振っていたときに活躍していたキャラクターだけ、実験後の評価で魅力度が突出して高くなっていたのである。この実験からわかることは、これまで見たこともなく応援しているというつもりもないのに、ペンライトを前向きに振ってその先にいるキャラクターが活躍していたら、そのキャラクターが魅力的にみえてくる、ということだ。それだけ、自分がとる行動はこころに大きな影響を与えることがわかる。実験前にはほとんどフラットな状態だった参加者のこころでさえこうなるのだから、そもそも自分が好きな対象を、意識的に能動的に全身全霊で応援するという行為が、どれだけ対象の魅力度を爆上げするか、改めていうまでもないだろう。

ただ一方的な受け身のファンではなく、自分から対象に働きかけることによって行為が生まれる。すると、その行為はこころに影響して、また新たな行為となり、それがさらにこころに影響を……というエンドレスな循環が起こる。この実験は対象がアニメだったので、応援によって対象の様子が変化するということはなかったが、対象が現実世界に存在するのであれば、応援によって対象が変化することもあるだろう。声援に応えてくれることだってあるかもしれない。そうなればさらに、こころに影響する要素は増えることになる。このような循環の効果は、応援だけにみられるわけではなく、感想をSNSに書いたり、グッズを集めたりする行為も同様である。つまり、自分が好きな対象に働きかけることは、自分の「推し」に対する思いが際限なく増幅されていく、底無しの循環システムの中へ飛び込むことにほかならない。「推し」のいる人たちが、そのような自分と「推し」のありようを「沼」と表現しているのはたしかにそのとおり、ある意味とても写実的とすらいえるのである。

友人に誘われて初めて行った〇〇のライブですっかり「推し」になった、一度でも「推し」のライブや舞台などに行くとやみつきになって必ずまた行きたくなってしまう、とは「推し」を推す人たちがよく言うことであるが、背景にこのようなこころの働きがあるとすれば、それはまったく不思議ではない。観客が行動を通じて対象を応援するという働きかけをうながすことが、ライブや観劇、ゲーム観戦などをエンターテインメント・コンテンツとして成立させるためには重要だと考えられる。例えば、まだ一般的には馴染みがなく、経験者以外の関心が高いとはいえないeスポーツの振興なども、応援という体験へ着目すると面白いのではないだろうか。

対象(世界)に自分の認識を重ね合わせる

応援に関する研究例からもわかるように、対象への働きかけは、対象ではなく働きかけた自分のこころを変化させる。つまり「推し」を推すことは、自分のこころや行動が変わることだといえる。それが「推し」の持つ大きなちからである。よくある「推しに救われた」という経験は、「推し」が自分に直接何かしてくれたということではない。「推し」によって自分が何かに気付いたり、自分が何かできるようになったり、自分をとりまく世界の捉え方が変わったということなのだろう。

「推し」には、推す「自分」と推される「対象(世界)」が存在する。「推し」とは、自分だけでも対象だけでも成立しない、それらの「関係性」であるといえる。世界には自分と他者やモノが存在しており、自分は自分だけで生きているのではなく、他者やモノとの関係性の中で生きている。例えば心理学や認知科学などは、感覚・知覚・学習・記憶・注意・言語・思考・情動・対人関係……さまざまなこころの働きとして、人間はどのように外界の情報を処理して、世界をどのように認識しているのか、深く詳細に研究してきた。しかし、「推し」を推すように、自らの働きかけで自分の内部世界とモノや他者といった外部世界をつなぐようなこと、それによるこころの働きを捉える概念は、あまり検討されてはいない。なぜならそれは、あまりにもあたりまえだったからである。外部からの情報を処理して、世界を認識できたなら、すなわちそれが世界なのだろう、と考えられてきたからだ。このとき、外部からの情報(物理世界)と自分の認識(見え方)にズレはない。もちろん、たいがいの場合はそうなのだが、私たちの世界はそんなに単純ではない。

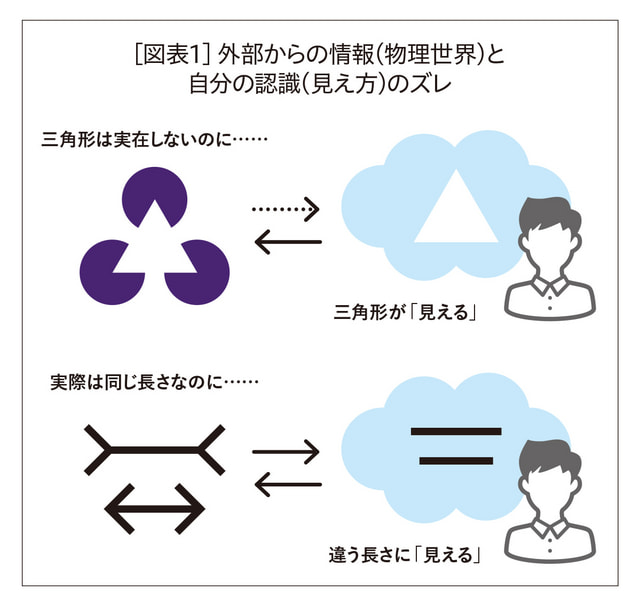

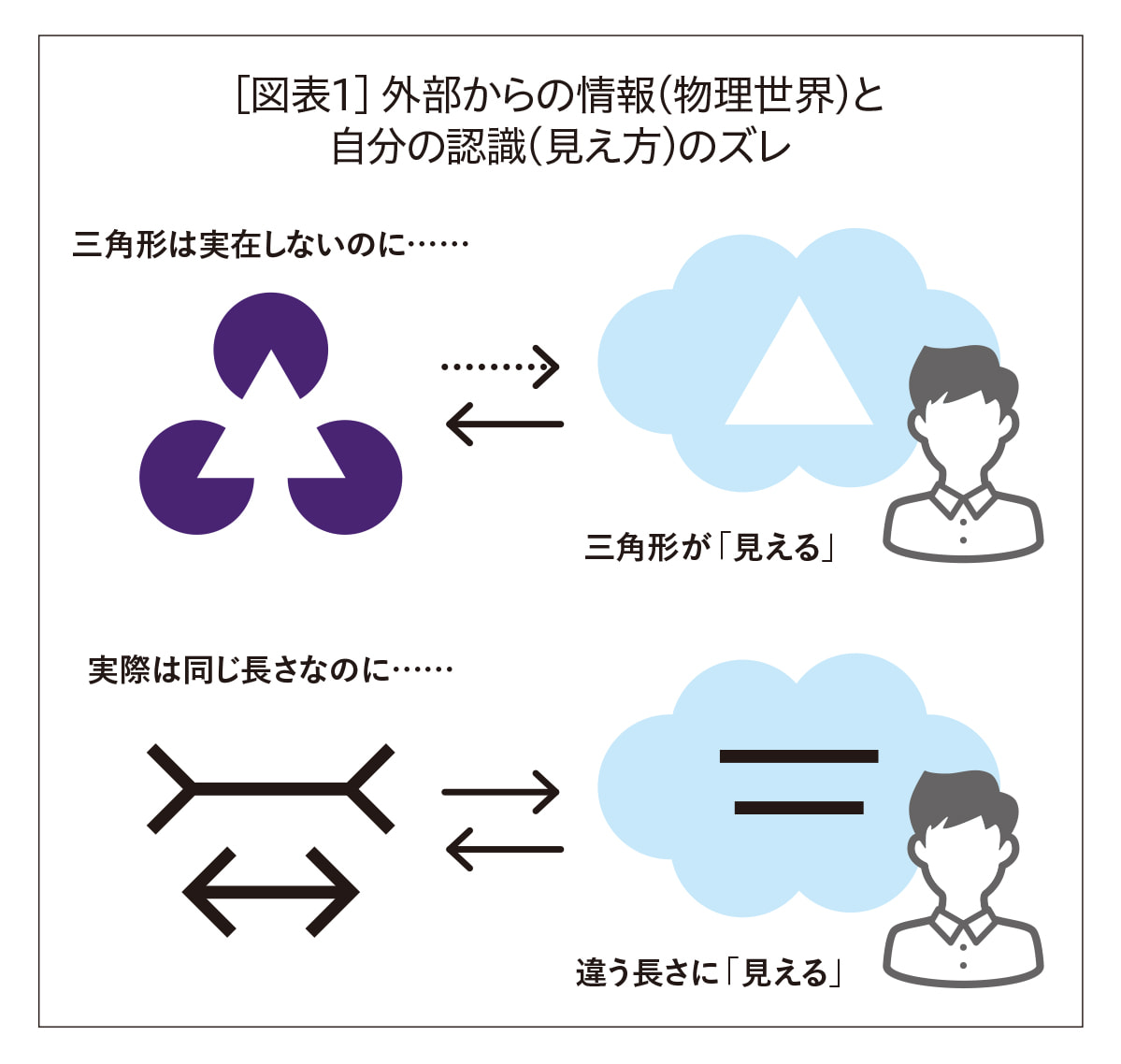

例えば錯覚[図表1]などは、外部からの情報(物理世界)と自分の認識(見え方)にズレが生じるために起こる。外部からの情報と自分の認識がズレていて、あたりまえのことがあたりまえではないから、錯覚は不思議で面白い。錯覚は、知覚レベル(見え方)での例だったが、もっと高次の認知活動(例えば、事物の捉え方や考え方など)では、どのようなズレがあるだろうか?

あなたの目の前に茶碗がある。茶碗という物理情報は、あなたに茶碗であると認識され、あなたは茶碗として使用する。お茶を淹れてもらったので何気なく飲み、「おいしいお茶ですね、ありがとうございます」と返す。目の前の茶碗は茶碗である、これが、あたりまえのズレのない世界である。しばらくして2杯目をいただくときに、「それ実は、人間国宝が作ったすごく高価なものなんです」と言われた。さっきとまったく同じ茶碗という物理情報は、あなたにすごく高価でありがたい茶碗であると認識され、あなたはすごく高価でありがたい茶碗として使用する。お茶を淹れてもらったので両手で抱えて慎重に飲み、「すばらしい茶碗ですね、ありがとうございます」と返す。さっきとまったく同じ茶碗なのに、あなたの行動はまるで違う。このとき、最初に自分が見た外部からの情報といまの自分の認識にはズレが生じている。物理情報である茶碗は何一つ変化していない。変わったのは、あなたの認識と働きかけである。茶碗にまつわる言語情報によってあなたの認識が変わり、変わった認識はあなたによってさっきと同じ茶碗に付加されて、あなたの茶碗に対する行動が変化したのだ。

物理的なモノに、自分の認識が付加される働きかけのプロセスがある、ということを2杯目の事例はあきらかにしてくれる。あたりまえすぎて、1杯目のときにはそれに気が付かないだけなのだ(1杯目の茶碗にも「ただの茶碗である」という認識は付加されているわけだが)。物理的なモノに自分の認識を重ね合わせる、そのようなこころのプロセスは、気が付いてみればとても面白い働きである。対象(世界)と自分の関係性において、自分がどのように対象(世界)を認識するかだけでなく、認識を自分はどのように対象(世界)へ重ね合わせていくのか?

こころと世界はどのようにつながっているのか? あたりまえだと思われて見過ごされてきたが、この面白そうなこころの働きにアプローチする研究の概念が、ごく最近、認知科学から登場した。それが「プロジェクション」である。

プロジェクションが自分のこころと現実世界をつなぐ

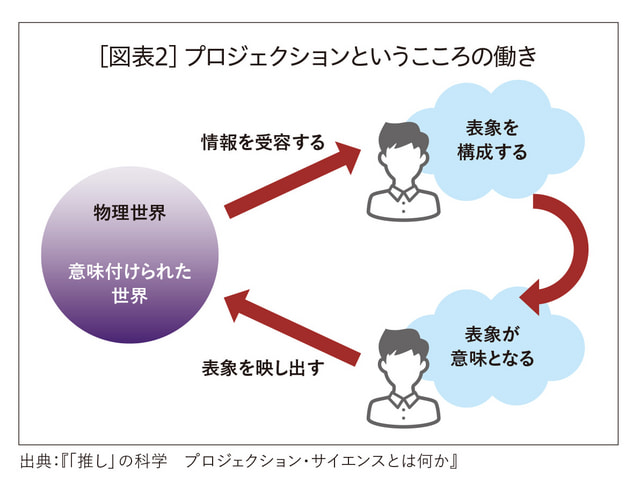

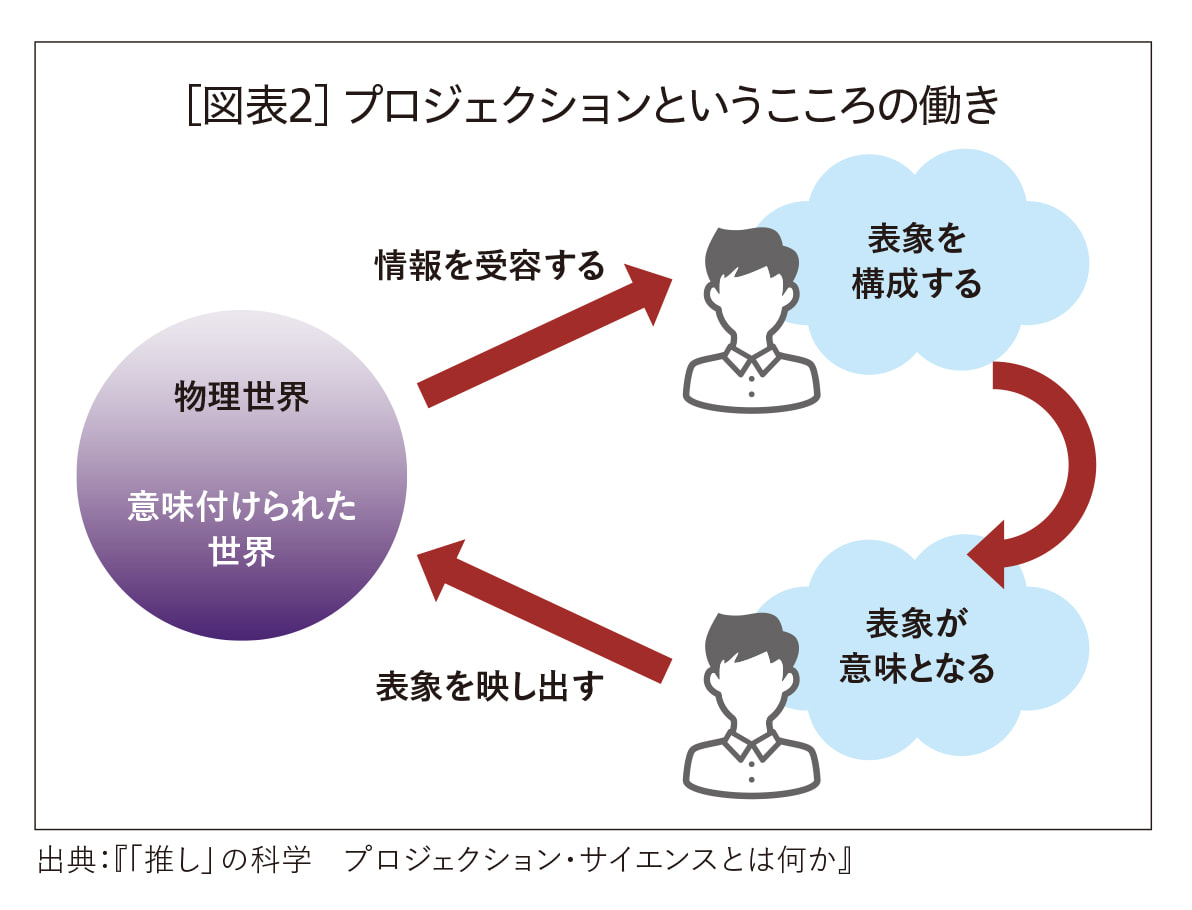

プロジェクションとは、2015年に初めて提唱された概念である。鈴木(2020)では、「プロジェクションとは、作り出した意味、表象を世界に投射し、物理世界と心理世界を重ね合わせる心の働きを指している」とされている。人間は、自分をとりまく物理世界から入力された情報を受け取り、それを処理して、表象を作り出す。それは人間にとっての意味となる。しかし、このような情報の受容と表象の構成は、人間のこころの働きの半分でしかない。もう半分では、作り出した表象を物理世界に重ね合わせ、自分で意味付けした世界の中でさまざまな活動をしている[図表2]。この一連のこころの働きが、プロジェクションである。

プロジェクションの説明のために、プロジェクションの実例として「推し」をめぐるファン行動を見てみよう。なぜなら、「推し」を推すこと、すなわち対象への働きかけは、プロジェクションの「こころと現実世界をつなぐ働き」そのものだからである。「推し」をめぐるファンの行動にはさまざまなものがあるが、ファン以外の人からすれば、とても奇妙としか思えないこともたくさんある。

ある日曜日の夕方に子どもと一緒にアニメ『ちびまる子ちゃん』を見ていたら、こんな話があった。主人公まる子のお姉さんは、西城秀樹の大ファンだ。ある日、まる子とお姉さんが、子ども部屋の何もない壁を見つめてうっとりしていた。同居しているおじいちゃんがやってきて、それをいぶかしげに見ている。2人は子ども部屋の壁に西城秀樹の身長と同じ高さのところに印を付けて、あたかも西城秀樹がそこにいるかのように想像して見上げていたのだ。2人の目の前の壁には何もないのに、2人には西城秀樹が微笑んで立っている姿が見えていた。2人からそのように説明されてもピンとこないおじいちゃんだったが、まる子に「おじいちゃんは百恵ちゃんでやってみなよ」と言われ、山口百恵の身長に合わせた高さで印を付けた壁を見つめた。すると、おじいちゃんにも微笑む山口百恵が見えて、思わずうっとりした。この回は、1970年代を舞台にした物語ながら、西城秀樹という「推し」を推すお姉さんのいろいろな言動が現代の「推し活」にも通じるということでSNSなどでもかなり話題となったようだ。

ところでこれは最初、まる子とお姉さんの見ている世界が見えないおじいちゃんにとっては、2人の行動は理解できない奇妙なものである。子ども部屋の壁には何もなく、うっとりす

る意味がわからない。しかし、理由が説明されておじいちゃんにも同じような世界が見えてくると、おじいちゃんにとって子ども部屋の壁はさっきまでとまったく違う意味を持つ。子ども部屋の壁に小さな印がつけられたことをきっかけに、3人はそれぞれの「推し」を壁に重ね合わせるという働きかけをした。そして、壁にはなんの変化もないにもかかわらず、3人にとってはうっとりできるステキな壁になったのだ。例えばこれが、プロジェクションである。

もちろんプロジェクションは「推し」だけに起こるわけではない。「幽霊の正体見たり枯れ尾花」ということわざがある。幽霊だと思って怖がっていたものをよく見ると、風にゆれる枯れすすきであった、という意味である。よくわからないので薄気味悪いと思っているものでも、その正体を確かめてみると、実は少しも怖いものではないということをあらわしている。ある朝、リビングから子どもの悲鳴が聞こえたので何ごとかと駆けつけたら、部屋の隅にある折りたたまれたキャンプ用のチェアに驚いていた。休日に使おうと思って、前夜、子どもが寝た後に物置から出しておいたものだ。雨戸が閉まっていて薄暗いリビングの片隅に見慣れないものがあり、子どもいわく「宇宙人かと思った」とのこと[写真2左]。その発想におもわず爆笑しそうになったが、本気で怯えていた子どもの手前こらえて、チェアを広げてみせ「大丈夫、これはイスだよ」と説明した[写真2右]。広げられてイスになってみれば、子どもも既に知っているイスだ。なあんだ、と恥ずかしそうにホッとしている様子を見て、これがプロジェクションだと得心した。幽霊も宇宙人も、見た人自身が枯れすすきやたたまれたチェアに、幽霊や宇宙人のイメージを重ね合わせているから存在する。そのイメージが重ね合わされなくなったら、もう目の前には幽霊も宇宙人もおらず、枯れすすきやたたまれたチェアがあるだけだ。

建物などに映像を投影する「プロジェクション・マッピング」を思い浮かべてもらうとわかりやすいかもしれない。自分の内部にある面影やイメージを、映画のスクリーンのような真っ白でフラットなものに映し出すのではなく、そこにある「既存のもの」に重ね合わせるという働きは、こころのプロジェクション・マッピングであるともいえる。プロジェクションには、いわゆる思いこみや勘違いも含まれるのだとしたら、あれはもしかしたらプロジェクションなのではないか?と思いあたるようなエピソードはあるだろうか。

私たちは世界を意味付けて生きている

プロジェクションでは、個人それぞれの表象が投射される。まる子とお姉さんにとっては壁にいる西城秀樹が、おじいちゃんにはわからない。その後、説明されたおじいちゃんは、自分でも山口百恵を壁に投射することで、壁に山口百恵が見えるようになった。ほんの数分で、おじいちゃんにとって壁は劇的な変化を遂げているが、物理的なモノとしての壁にはなんの変化もない。このように、同じモノを見ていても人によってその意味が違うことや、同じモノであるのにこの前といまでは自分の中で意味が違う、などは日常でも本当によくあることだ。私たちの世界には、ただ物理的なモノが存在しているだけではない。プロジェクションによって、物理的なモノに一人ひとりが「意味」を付けているのである。そのようなこころの働きによって、世界はモノと意味とで彩られている。

「推し」を推す人たちの「推し活」には、物理的なモノに意味を付けているプロジェクションがよくみられる。同僚の例にあったネイルやバッジは、それぞれの「推し」に関するその人なりの思いが、モノとしてのそれらに投射されている。そうすることで、モノは特別な意味を持って彼女たちの世界を豊かにする。学生の文房具をふと見たら、ある色のものばかりだったので「これ、あなたの推しの〇〇のカラーだね!」と言ったら、「そんなつもりはないんですけど、なぜか持ち物が推しの色ばかりになっちゃうんです……」とのこと。その人にとってその色は、ほかの色よりも特別な意味を持つ色なのだ。「推し」のいる人にとっては、このようなエピソードは枚挙にいとまがない。

「推し」のグッズはいまや、そのものが付いているものばかりでなく、イメージを彷彿とさせるようなものも多くなっている。色やかたち、数字や香りなど、さまざまなモノに「推し」のイメージが投射される。熱心なファンが集めるのは公式に販売されているグッズばかりではない。「推し」のイメージに合うものを自分で見つけ出したり、作ったりすることも「推し活」の楽しみである。それらも、プロジェクションというこころの働きがあってこそ、自分のこころの世界を外の現実世界とつなぐような働きかけをうまく反映できるような、汎用性の高いモノが購買意欲を強くかき立てるのだろう。以前ある水筒メーカーが、ユーザーの「〇〇くんのメンバーカラーがあったらいいのに」という希望に応えて新色を発売したことで大きな話題となった。その色は、「〇〇くんファン」だけでなく、さまざまな「推し」を対象にした多くの熱心なファンのイメージを投射できるモノとして幅広く歓迎されたのである。

「推し」にかぎらず、そのように自分と世界をつなぐとき、そこに私たちは「意味」を付けている。意味を付けることで、その人の世界はその人らしく、ほかの人たちやモノが存在する世界とつながっている。人間は、自らをとりかこむ物理的な世界をより深く豊かにするために、プロジェクションというこころの働きを備えている。私たちは、モノの世界の中でただ受け身的に生きているのではない。私たちは、プロジェクションによって、モノの世界を自分で意味付けて生きている。そして、それは個人の中で、あるいは他者やコミュニティで共有されて、この世界を鮮やかに彩りながら深化させているのである。

〈参考文献〉

・ 三浦慎司、川合伸幸「応援に伴う身体運動は映像作品の登場人物の魅力を高めるか」、『日本認知科学会第37回大会発表論文集』、532−537ページ、日本認知科学会、2020年

・ 鈴木宏昭「プロジェクション・サイエンスへの誘い」、『プロジェクション・サ

イエンス 心と身体を世界につなぐ第三世代の認知科学』、Ⅲ−Ⅷページ、近代科学社、2020年

・ 久保( 川合) 南海子『「推し」の科学 プロジェクション・サイエンスとは何か』、集英社、2022年

・ 久保( 川合) 南海子『イマジナリー・ネガティブ 認知科学で読み解く「こころ」の闇』、集英社、2024年