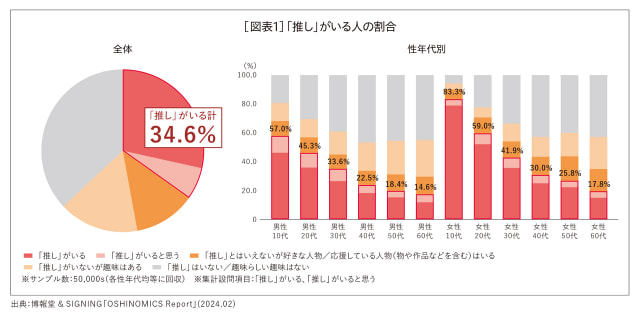

2020年代に入り、「推し」や「推し活」に注目が集まった。博報堂らが2024年に発表した報告書「OSHINOMICS Report」によれば、贔屓としてファン活動の対象とする、いわゆる「推し」が存在すると自認する人は34.6%にのぼるという。性年代別グラフも興味深い。女性の、若い世代ほどそう自認しているのである。[図表1]

同報告書には、推しを推している人々は平均で可処分所得の37.4%を推し活に費やしているともあり、その経済効果は軽視できない。

このように、推しや推し活は経済効果の観点で語られるが、心理的な効果も大きい。同報告書にもそれは表れていて、「『推し』が活躍する姿を見て嬉しくなる」「前向きな気持ちになる」「生き甲斐を与えてくれる」「『推し』の存在が自身を支えてくれる」といった回答が多くみられる。私自身、推し活をとおしてそうした気持ちを得たことがあるから、推し活がポジティブな心理的効果を持つことには異存はない。

推し活は、旧来のアイドルのいわゆる追っかけや、オタクによるキャラクター愛好や作品愛好と同じに見えるかもしれない。しかし、オタクという言葉にあったネガティブなイメージは伴わず、推し活ならではの新しさが伴う。本論では、そうした旧来のファン活動などとの相違も意識しつつ、精神分析家のコフートのナルシシズム論に基づくかたちで推し活の心理的な役割を解説し、その社会的影響についても論じる。

推し活はどこまで古く、どこから新しいか

ステージで歌うタレントに、サイリウムを持ったファンたちが一斉に応える。あるいは、贔屓のキャラクターに対し、SNS上で数十万人が「いいね」や「シェア」をする。そうした現象に「推し活」という名前が与えられるさまは、年配の人には遠い出来事と感じられるかもしれない。

しかし昭和世代にも推し活に近い活動はあったはずである。王貞治や長嶋茂雄の活躍に夢中になった人、松田聖子や少年隊の追っかけをやっていた人などは、当時を思い出せば推し活に参加している人の気持ちに迫れるだろう。夢や希望や憧れを託せる人物は、いつの時代も多くの人を魅了し、惹きつけてきた。

さらに歴史を遡れば、アレクサンダー大王やカエサルといった歴史上のカリスマたちは、たくさんの人々を魅了し、歓呼に支えられて政治家や軍人として偉業を達成した。また、祭りの御神輿やネイティブアメリカンのトーテムポール崇拝などは、架空の対象が人を惹きつけ、担がれる習慣が昔からあったことを示唆している。

これらを振り返るにつけても、人間には誰かや何かに魅了され、いわば、推したがる性質があり、しばしばその性質は政治や社会制度とも結びついてきた、と考えられる。例えば封建制や宗教組織にも、そうした人間の性質を制度化した一面がある。今日の推し活は、制度による強制性や(宗教でいう)戒律が伴わないため同列には論じきれないが、魅了され、惹きつけられる側が一方的に損をしているわけでなく、なんらかの心理的な欲求充足を果たしている点ではそれらと共通している。

コフートの論じたナルシシズムと、2つの自己対象

ではなぜ、人はそのように誰かや何かに憧れたり、魅了されたり、夢を託したり、肩入れしたりするのだろう?

そのような人間の心理的ニーズについては、精神分析の一派、コフートの自己心理学が一つの答えを与えてくれる。

コフート(Heinz Kohut, 1913~1981)は、オーストリアで生まれアメリカで活躍した精神科医・精神分析家だ。アメリカ精神分析学会で頭角をあらわしたが、やがてフロイト直系の精神分析からは距離を置くようになり、ナルシシズム(Narcissism.自己愛)の成熟を重視する、自己心理学という独自の学派を生んだ。

そのコフートによれば、私たち人間は一人ではいられず、生涯にわたって誰かと一緒にいること、誰かとつながっていること、誰かのことを近しく感じられることを望まずにはいられない、という。そうした心理的欲求をみたせなくなると人間は辛いと感じ、欲求をみたすべく動機づけられる。そうした心のはたらきや欲求がナルシシズムである。

ナルシシズムというと世間では自己顕示欲のようなイメージがあろうし、フロイト直系の精神分析では超克されるべきと考えられた。だが、彼が定義するナルシシズムは、誰かとのつながりや近しさ、一体感の希求といった、日本人にはなじみ深い心のはたらきが多く含まれている。それらの欲求の存在を認めた上で、コフートとその自己心理学は、そのナルシシズムを超克するのでなく、成熟させることが重要だ、とも説いた。

コフートに限らず、精神分析諸派が提唱しているのは人間理解のための心理モデルに過ぎない。が、進化生物学と照らし合わせて考えても彼のモデルには説得力があるように私には思われる。なぜなら人類はホモ・サピエンス以前から身を寄せ合い、孤独では生存さえ困難な社会的生物だったからだ。一人では生存困難な環境下では、一人であることを辛いと感じ、他者とのつながりや近しさを求める性質を持った人間のほうが、そうでない人間より生存しやすく子孫も残しやすかっただろう。進化生物学の観点からみても、人間がナルシシズムのような心性を持つよう進化した蓋然性は高かろう。 さて、コフートとその自己心理学では、そうした心理を充足してくれる対象、つながりや近しさを体験させてくれる対象、ひいてはナルシシズムをみたしてくれる対象を「自己対象:selfobject」と呼ぶ。

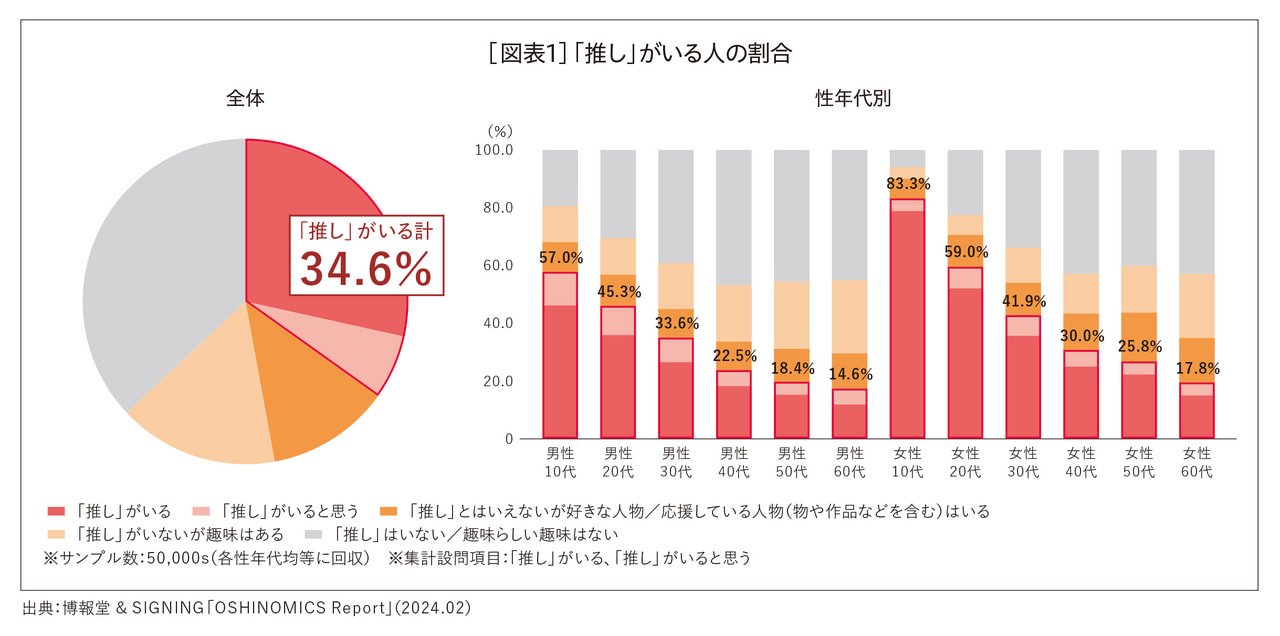

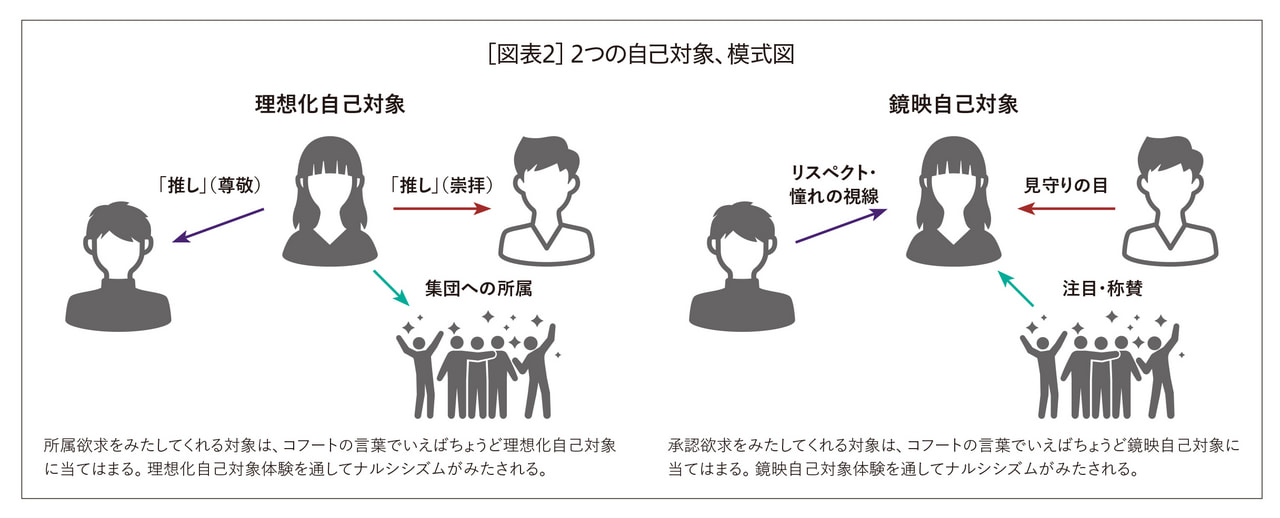

自分が一人ではない、と自己対象をとおして体験する筋道は大きく分ければ2つあり、その2つに沿ったかたちでコフートは自己対象をカテゴライズした。[図表2]

一つは、鏡映自己対象。自分を肯定的に見てくれると体験される対象や、認めてくれる・見守ってくれる・承認してくれると体験される対象がこれにあたる。鏡映とは、ギリシア神話のナルキッソスが水面に映った自分の姿に惚れこんだ逸話に由来し、自分の値打ちを実感させてくれる映し鏡の役割を果たしてくれる対象、イコール鏡映自己対象、とイメージすればわかりやすいかもしれない。幼少期における鏡映自己対象の最たるものは養育者だが、社会関係が広がるにつれて、友達や上司や後輩など、さまざまな人が鏡映自己対象として体験され得る。インフルエンサーにとってのフォロワー、動画配信者にとっての視聴者も、鏡映自己対象として体験され得るだろう。アブラハム・マズローの欲求段階説で喩えるなら、承認欲求をみたしてくれる対象は鏡映自己対象に相当する、とみて大筋では構わない。

もう一つは、理想化自己対象。理想や憧れを引き受けてくれる対象や尊敬できる対象がこれにあたる。実在の人物なら、憧れの先輩や尊敬できる上司などは理想化自己対象として体験しやすい。素晴らしい作品や楽曲、夢や希望を預けられるキャラクター、祭りの御神輿やネイティブアメリカンにとってのトーテムポールなども、理想化自己対象として体験され得るし、自分が所属している組織、集団、地域に誇りや喜びを感じている場合は、それらも理想化自己対象として体験され得る。

推し活に際しては、推しに憧れたり、夢を託していたり、理想視している時には推しを理想化自己対象として体験していると考えて差し支えない。

このほか、晩年のコフートは双子自己対象といって、自分自身によく似ていると感じられる対象をも自己対象として挙げた。この双子自己対象と理想化自己対象をあわせると、マズローの欲求段階説でいえば、所属欲求をみたしてくれる対象におおむね相当する。

下の図のなかで、自分自身(中央の人物)からの矢印の方向が鏡映自己対象と理想化自己対象ではそれぞれ反対向きになっている点にも注目いただきたい。鏡映自己対象を介してナルシシズムがみたされる時には、他者が自分に向かって肯定的なアテンションを向けていると体験されるのに対し、理想化自己対象を介してナルシシズムがみたされる時には、自分から他者に向かって肯定的なアテンションを向けていると体験されている。どちらの向きでも、対象と自分との心の距離が近づいたとか、近しく体験された時にナルシシズムはみたされ、そうした体験を人は生涯にわたって望むというのがコフートの人間観になる。

これらを踏まえると、理想や憧れを仮託できるような推しは、第一に理想化自己対象として体験されていると考えられる。だがそれだけでもない。例えば握手会などをとおして推しに見てもらえたと体験された時には鏡映自己対象として、推しと自分自身の間に類似性が強く感じられるときには双子自己対象として体験されることもあろう。昨今の、商業化された推しの対象──アイドルや俳優、アニメのキャラクターや作品──の多くは、そうしてマルチプルな自己対象として体験され得て、推し活する側のナルシシズムをみたせるようにつくられている。日常の社会関係のなかでナルシシズムが充足しにくい人にとって、推し活はその貴重な充足経路たり得るし、心地よくもある。だからこそ、継続的に推し活を続ける積極的な動機が生まれ、商業的にも成功するのである。

なぜ、今、推し活なのか(1)ナルシシズム成熟不全の時代

とはいえ、推し活が流行する以前の人々もナルシシズムをみたしていたはずである。家庭や学校、職場などに自己対象に相当する人がいたり、所属組織や地域に誇りを感じていたりすれば、それで良かったはずなのだ。なぜ今、推し活がこれほど台頭しているのだろうか?

交通機関もメディアも発達していなかった時代において、ナルシシズムの充足は小さな共同体の内側でほとんど成立していた。両親、きょうだい、親族、近隣の人々──そうした物理的にも心理的にも近い間柄の人間が自己対象の第一の候補で、共同体の外の誰かを自己対象として体験する機会は少なかった。コフートは著書『自己の修復』のなかで、フロイトが活躍したヴィクトリア朝時代のナルシシズムの充足状況と、著書を記した頃のアメリカとの違いに言及している。コフートは、かつての小さな共同体の内側の、過剰・過密とさえ言える社会関係のなかではナルシシズムの充足が不足する以上に、過剰な社会関係がもたらす葛藤や抑圧が問題になると述べた。狭くて過剰な社会関係がもたらす葛藤や抑圧は、フロイトが論じたとおりの古典的な神経症的葛藤をもたらす。ゆえに、フロイトが活躍した時代においてフロイトがクローズアップした神経症理論には妥当性があったとも述べる。

と同時に彼は、20世紀後半はそうではない、とも述べる。第二次世界大戦後のアメリカでは核家族化や郊外化やプライバタイゼーションが進み、小さな共同体の過剰・過密な社会関係とその抑圧や葛藤は過去のものになっていった。そのかわり、例えば孤立した母親による子育てがそうであるように、お互いをお互いに自己対象としナルシシズムを充足させる機会は過小になろうとしていた。コフートの理論は、ときに「悪い母親理論」として紹介されることもあったが、その理由は、幼少期の子どもにとって最も重要な自己対象を引き受けるはずの母親が、子育てのすべてを背負わされると同時に家庭に閉じ込められたことで自己対象の不足しやすい境遇に置かれ、それがために子どもの自己対象として機能不全に陥りがちであったためと思われる。

コフートは、こうした母親の問題に加えて父親の問題も挙げている。父親が仕事人間となり、家庭との接点が疎になってしまえば、子どもや妻にとっての自己対象としては機能し難い。核家族時代の幼少期において、子どもは母親や父親を鏡映自己対象や理想化自己対象として体験し、そうして養育者を自己対象として体験することを通してナルシシズムの成熟を果たしていくが、父親不在の家庭では父親が自己対象として体験困難になり、さらに母親にとっての自己対象も減少するため、母親が子どもの自己対象としてうまく機能しにくくなってしまう。

精神分析学派の理論において幼少期は精神的成熟を左右する重要な時期であり、自己心理学の論建てでも、幼少期のナルシシズムの充足が乏しければその成熟は足止めされてしまう。ナルシシズムがそのように足止めされてしまった状態が、彼のいう自己愛パーソナリティ障害に相当し、精神分析家としての彼はその治療技法に多くの時間を割いた。他方、前掲書『自己の修復』をはじめ、彼の論建てには自己愛パーソナリティ障害に陥りやすい社会環境への着眼もみられ、ナルシシズムの成熟困難が個人や家庭の病理にとどまらず、社会病理としての一面を持ち合わせていることを示唆している。

果たして、20世紀後半のアメリカではナルシシズムの社会病理がクローズアップされ、コフートとその自己心理学も脚光を浴びた。郊外化や個人化の進む日本でも、20世紀末にはコフートは自己愛パーソナリティ障害という言葉とともに輸入され、話題になったものである。

なぜ、今、推し活なのか(2)バブル崩壊後の社会状況

しかし前世紀の段階で、ナルシシズムの充足経路としての理想化自己対象の側が十分に注目されていたとは言いがたい。推し活に近い活動をしていたのは、当時のユースカルチャーのなかで異端視されていたオタクか、さもなくば古典的なスポーツファンぐらいのもので、世間の人々は自己愛パーソナリティ障害という言葉から自己顕示欲を──鏡映自己対象にまつわる問題を──イメージしがちだった。

実際、バブル景気の余韻が残っていた当時、人々は理想化自己対象を求めるより鏡映自己対象を求めることに夢中だった。80年代の流行語大賞でいう新人類的なライフスタイル、あるいは小説『なんとなく、クリスタル』で描かれるようなライフスタイルをとおして、他者から褒められたり承認されたりしようとするのが当時のユースカルチャーのトレンドだったといえる。評論家の大塚英志は著書『「おたく」の精神史』のなかで「新人類の本質は消費者としての主体性と商品選択能力の優位性である」と記したが、ここでいう優位性とは、ブランド品や流行をうまく利用して周囲の他者を鏡映自己対象として体験しナルシシズムをみたすことにかけての優位性、言い換えれば顕示的消費をとおして承認欲求をみたせる優位性にほかならない。

一方、個人主義的なライフスタイルが浸透し、旧来の家族像や働き方が批判されていくなかで、家庭や職場や古い地域共同体のうちに理想化自己対象を求めるのはダサいとみなされ、顧みられなくなった。ところが日本経済の停滞が長期化するにつれて、ブランド品や流行を利用してナルシシズムをみたすライフスタイルは成立困難になっていった。他者を鏡映自己対象としてナルシシズムをみたしたい願望がなくなったわけではない。例えば2017年には「インスタ映え」が流行語大賞となったし、SNSを介して「いいね」を集めたがる人は今も後を絶たない。それでも、新人類とそのフォロワーたちと同じような消費活動が戻ってくることはなかった。

かわって21世紀以降に着眼されるようになったのはオタクとその消費態度だ。20世紀の新人類やそのフォロワーとは異なり、オタクはブランド品や流行を駆使して周囲から羨望や賛嘆のまなざしを集めようとはしない。自分の好きな作品やキャラクターやタレントを追いかけていれば、それで楽しくやっていけるし、それはゼロサムゲーム的なナルシシズムの獲得競争ではないのである。めいめいが贔屓のタレントやキャラクターや作品を理想化自己対象としてナルシシズムをみたす、ノンゼロサムゲーム的なナルシシズムの充足様式が00年代後半以降の日本のユースカルチャーに浸透していった。

なぜ、今、推し活なのか(3)SNSによる優位性

SNSによる人と人のつながりも推し活を後押しした。SNS普及後の推し活と、それ以前のファン活動、例えばプロ野球の応援やアイドルなどの追っかけには重要な相違点がある。

まずSNS普及後の推し活は時と場所を選ばず、24時間進行である。旧来のファン活動においては、試合会場やライブ会場などに出かけない限り一人きりで、一人きりではできることも限られていた。ところがSNS普及後はいつでもどこでも推し活に参加できる。しかも参加のハードルは著しく低く、会場のチケットが買えなかった人でも、僻地で生活していて会場に足を運びづらい人でも、SNSを使って推しを応援したり、会場の熱気を感じ取ったりできる。そうした需要を追いかけるように動画配信も普及し、コロナ禍によって外出を自粛しなければならない状況でも推し活は可能だった。

経済的なハードルも低い。冒頭の博報堂らのレポートには、若年世代が可処分所得の小さくない割合を推し活に用いている様子も記されているが、それほど推しにお金を使えない人でも、SNS上では「いいね」や「シェア」機能を用いて推し活に参加できる。推し活にのめり込み過ぎてお金を使い過ぎてしまう人に注目が集まりがちだが、より多くの人は身の丈に合った推し活をしている点も見落とされるべきではない。

その上、実際の推し活はノンゼロサムゲーム的というよりプラスサム的ですらある。というのも、SNSを介して行われる推し活は、その規模が膨張しやすいからだ。例えば2010年代には新海誠のアニメ映画などが大ヒットしたが、SNSを介した推し活は推しを理想化自己対象としてナルシシズムを充足させることに加え、自分が書いた感想に「いいね」や「シェア」がつけば、つけてくれた人を鏡映自己対象として、あるいは同好の士を双子自己対象としてナルシシズムを充足させることもできる。そうした活動が盛んになれば口コミ効果となって作品を後押しし、知名度や興行成績がますます高まる連鎖反応を起こしていく。

お互いに鏡映自己対象を求めあい、ライバルたちとしのぎを削って顕示的消費に明け暮れていた前世紀のナルシシズムの充足がゼロサムゲーム的で、経済的負担が大きくなりがちだったのに対し、推し活はノンゼロサムゲーム的で経済的なハードルも低い。また、昨今のSNSで不特定多数の承認を集めようとすれば、かえって悪目立ちして炎上する懸念もあるけれども、大勢のファンの一人として推し活を行うぶんには、少なくとも自分自身のアカウントが炎上するおそれは少ない。何がなんでも鏡映自己対象を介してナルシシズムをみたしたいとこだわるのでない限り、推し活のほうがコスパに優れ、リスクが少なく、SNSの普及した今という時代に適したナルシシズムの充足なのである。

推し活がはらむ問題点や危険性

とはいえ、推し活にも危険性や問題点はある。推し活以前から、ファン活動に時間やお金をかけすぎて身上を潰す人はいたし、タレントやアイドルを理想視した挙句、逆恨みするなどのトラブルを起こす人もいた。自己心理学では、幼少期に養育者を自己対象として体験できる経験が積み重なっていれば、子どもはしだいに欠点も含んだ対象をも自己対象として体験可能になり、ナルシシズムの充足の幅が広がっていくとされている。ファン活動や推し活に際して、推しに対して入れ込み過ぎたり理想視し過ぎて勝手に失望したりする人は、幼少期の自己対象体験になんらかの瑕疵があり、ナルシシズムの成熟過程に問題があった可能性はある。

そのナルシシズムの成熟が推し活をとおして進展し得るのか?という問題もある。コフートは、幼少期の養育者とのやりとりのなかで適度な欲求不満がありつつも養育者を自己対象として体験し続けられていればナルシシズムの成熟はなし遂げられると考え、クライアントとのやりとりのなかで同様の成熟過程をなせるよう注力した。自己愛パーソナリティ障害とも言われたコフートの当時のクライアントに比べて成熟過程がまだしも進んでいる人なら、同様の成熟過程は思春期・青年期以降にも、適度な欲求不満がありつつ継続する人間関係のなかで進みやすくもあろう。だが、成熟を成し得るとしてコフートが想定したのは顔と顔を合わせ、繰り返し会話できるような近い間柄におけるナルシシズムの充足であって、推し活のような、産業化され不特定多数のナルシシズムを充足させるような、いわば遠い間柄におけるナルシシズムの充足ではない。[図表3]

推しとの間柄が近しく、適度な欲求不満があっても継続するような推し活ならば、ナルシシズムの成熟過程は進み得るかもしれない。しかし、そのような間柄は推し活全体のなかでは少数派にとどまる。ナルシシズムの充足は産業化できたと言えようが、ナルシシズムの成熟過程まで産業化できたとは言えないように思う。そのことは、個人としても社会としてもよく心得ておくべきだろう。

また、集団的なナルシシズムの充足は、個人の問題にとどまらないトラブルの可能性を有しているかもしれない。SNSをとおして推し活が大規模かつリアルタイムに、プラスサム的に行われることは先に述べた。ナルシシズムの充足させやすさやハードルの低さ、興行成績の伸びやすさといった点では悪いことではない。しかし、SNSを介して入道雲のように巨大化し、連鎖反応を起こしていくナルシシズムのプラスサム的充足が懸念される内容を含んでいた場合、その連鎖反応を止めることが可能だろうか?

1990年代には、理想化自己対象を崇拝し、ブレーキがかからず大きな社会問題を起こした組織があった。オウム真理教である。ナルシシズムの観点からみたオウム真理教は、カルトの教祖を理想化自己対象としてナルシシズムを充足させる信徒の集まりだった。管見では、今日の推し活のうちに往年のオウム真理教ほど危険なものはないようにみえる。しかしもし、昨今の大ヒット作品と同じように人を集め、なおかつ極端な思想信条を奉じる推し活の等価物に大勢の人が集まった時、そのプラスサムゲームを止めることができるのか、誰ならそれを止められるのか、私には疑わしく思える。そうした極端な活動の参加者が孤独な個人生活を営み、誰も周囲に止めてくれる人がおらず、そうした活動がナルシシズムを充足する唯一のよすがであった場合は尚更だろう。

推し活は、現代社会に適したナルシシズムの充足形態で、特に理想化自己対象を介してナルシシズムをみたす経路として重要で、産業的にも無視できない。しかし、スタンドアロンになった個人が、これほど大規模かつリアルタイムに誰かや何かを理想化自己対象としてナルシシズムを充足できるプラスサムゲームに参加できるようになったことは、有史以来なかったことだ。強いて近い状況を挙げるならラジオや映画が普及した直後だろうか。その時期にどのような政治指導者が推されたのか、その結果何が起こったのかを思い出すなら、推しと相同なナルシシズムの連鎖反応が何をもたらし得るのか、折に触れて考えておく必要があろう。

ナルシシズムに限らず、人の心理的な欲求は人を動かし、社会をも動かす。大きな力を持ち、多くの現代人のナルシシズム充足のよすがとなってい

るだけに、推し活の長所や短所、その可能性や危険性についてはもっと理解されても良いように思う。本論は、そう考えた筆者が、コフートのナルシシズム論の観点から推し活を概説するべくまとめたものである。