動物への想いが生んだ「応援」のかたち

— 棚木さんが、いわゆる動物版の推し活サービスを始めたきっかけを教えてください。

棚木 きっかけは私自身が動物に救われた経験からです。少しさかのぼりますが私は以前、海外で営業の仕事をしていました。その仕事自体は大好きだったのですが、人間関係で毎日ピリピリしていて、精神的にも追い詰められてしまったのです。周囲の誰かに相談する余裕もなく、当時住んでいた環境も治安が良くなかったため、リフレッシュするために外出するのも難しい状況でした。

そんなときにSNSで偶然、動物の動画が目に留まりました。それを見ていると日々の変化やのんびりした様子に癒やされて、自分はこんな小さな世界でギスギスして何をしているのだろう、と考えるようになりました。それ以来、私の心を癒やす存在が動物たちになっていったのです。

— 動物たちが心の支えになったのですね。

棚木 そうですね。そこから動物たちに興味が湧いてきて、海外の動物園に行ってみたり、野生のアザラシをアメリカのサンディエゴまで見に行ったり。実際に自分の心を癒やしてくれる存在に会って、何も考えず眺めていることがホッと安らげる時間となり、さらに動物たちのことが好きになっていきました。

ですが、私が興味を持ち始めた後、動物園や水族館にはさまざまな課題があることを知りました。コロナ禍による入園者数の減少や物価の上昇、さらに施設の老朽化による多額の修繕費や、維持費も高騰していることで、多くの施設が苦慮しながら運営されていました。動物たちのファンの一人として、私自身に何かできることがないかと考え始めたのです。

同時に、SNSで見ていた動物たちもアイドルやキャラクターと同じように、世界中に熱心なファンがたくさんいることに気付きました。推しの動物には毎日のようにメッセージを寄せられていて、世界中にいるファンの力を集めることができれば、それが支援につながるのではないかと考えたのです。

— 感謝の想いが原動力になっているのですね。

棚木 その通りだと思います。ただ動物への寄付を募るだけとなると、日本には寄付文化が根付いていないから難しいのではというご指摘を、さまざまな方からいただいていました。そこで私は、寄付だけで応援の輪を広げるのは難しいと感じ、より応援したくなるような仕組みをつくれないかと考えるようになりました。

— どのような仕組みを考えたのでしょうか。

棚木 大きなヒントになったのは、私の実家が農家であることでした。

収穫した農産物は、形が不揃いだったり、色にムラがあったりするだけで、味や成分は市場に流通しているものと全く遜色がないのに規格外品として廃棄されてしまいます。子どもの頃、まだフードロス対策やSDGsという言葉が広まるうんと昔からその様子を見ていて、ずっと「もったいない」と思っていました。

その記憶から「規格外農産物を動物たちのエサとして活用できないか」というアイデアをひらめきました。ちょうどフードロス対策という言葉も徐々に日本に広まっているタイミングでした。生きるために欠かせない食事を、ユーザーが推しの動物にプレゼントできる流通の仕組みをつくることができればと思い立ち、活動を始めたわけです。それがいまの「Hello!OHANA」のサービスの原型となります。

ですが、実際にアイデアを形にしていくのは容易ではありませんでした。

応援の輪をつなぐ「Hello!OHANA」

— どのようなご苦労があったのでしょうか。

棚木 「Hello! OHANA」のサービスは2023年10月にスタートしています。

ユーザーからの支援によって動物に食事を贈るサービスを形にしていくため、最初は寄付のアイデアで東京都主催のビジネスコンテスト「Tokyo Startup Gateway」に応募しました。しかし、審査員の方から先ほどの「寄付ってまだ日本に根付いていないよね」というご意見をいただき、改めて「どういうサービスなら喜んでいただけるのか」と考え直す時間を設けました。

一方でその頃、前職での経験から、廃棄する野菜を使ってクレヨンをつくったりする、アップサイクルの流れを感じていました。そんなことから、「見た目だけで廃棄されてしまう規格外農産物や余剰に水揚げされた水産物をユーザーが動物へプレゼントするのはどうだろう。さらに支援したユーザーには動物園や水族館から、動物たちの食事の様子を動画で受け取ることができるサービスなら喜ばれるのではないか」と思い立ちました。

— ちょうど「推し活」という言葉が世間に浸透してきた頃でしょうか?

棚木 そうだと思います。実をいうと当時は「推し活」という言葉と自分のやってきた活動とがあまりリンクできていないところがありました。私はファンとして動物を応援したいという想いだったのですが、その想いをメディアの方に「推し活」と表現していただくことが増えてきて、「そうか。私がやっている活動は『推し活』であって、人によっては『支援』や『ファン活動』という言葉を使うと応援するハードルが上がってしまうのか」と気付きました。

—「推し活」という言葉の存在が、気軽さにつながったのですね。

棚木 そうですね。「推し活」という言葉で表現していただくことで、熱狂的ではなくても、気軽に好きな子を探して、ちょっとプレゼントしてみようかなと思うまでの一歩を踏み出しやすくしてくれていると感じています。

支援につながらずとも、少しでも動物たちに興味を持っていただけたら、何かが変わるきっかけにもなると考えています。

— 新しいサービスへの理解を、施設の方にはどのように得ていきましたか。

棚木 それまで動物たちと関わる仕事をしていなかったため、動物園や水族館などの施設の方とお話しした経験はありませんでした。ですが、サービスを立ち上げるなら施設のニーズを知ることが必要だと考え、まずは飼育員の方と対話して理解するところから始めました。

味や成分は劣らない規格外品の農産物や水産物といっても、どれぐらいの品質であれば受け入れてもらえるか。安全面は大丈夫か。飼育業務以外に施設管理や広報活動などで非常に忙しくされている飼育員さんにとって、どういったタイミングであれば食事を受け取りやすいか。動物たちのお食事動画の撮影がオペレーションの負荷にならないか……。こうしたことを、足しげく通いながらお聞きしました。

— 現場で働く飼育員の方たちと対話を重ねたのですね。

棚木 はい。運用が始まる前には生産者さんから食事の配送をテストして、給餌をして、飼育員さんに動画を撮ってもらって、「こんな感じならどうだろう?」と、お互いに負荷がないような形を模索しながら、オペレーションの確認を徹底して行いました。

ほかに指摘されたのは食事の保管について。一度にたくさん送られてきても、施設によっては大きな貯蔵施設がなく、傷んでしまった場合には無駄になってしまいます。生産者さんともコミュニケーションを取ることで、小分けに送ったり、先に傷みやすいものがわかるよう表記したりすることで、給餌の際の選別作業の負担を減らすことができました。

私と飼育員さんだけでなく、生産者さんにも混ざっていただきながら、皆さんにとって無駄や無理のないオペレーションができるよう改善していくことは今も常に意識しています。

— 規格外品の確保など、生産者の方たちとはどのようにつながっていったのでしょうか。

棚木 活動初期はその土地の名産などを調べつつ、自治体の協力を仰いで一緒に生産者さんの元へ伺い、これを繰り返して協力先を少しずつ開拓していきました。

最近では私から積極的にご連絡を差し上げていますが、実際に生産者の方々とお話ししてみると快く聞いてくださいます。もちろん必ず協力先になっていただけるとは限りませんが、少しずつ認知度が高まり、話を聞いていただけるハードルが下がってきたように感じています。

— 運営していく中で新たに見えてきた課題はありますか。

棚木 スタートから1年3カ月の期間で、330頭の動物に約5トンの食事を届けてきました。現在は配送コストが非常に高いのが悩みです。このコストを少しでも抑えられたら施設への助けになりますし、もっと動物たちにも喜んでもらえると考えています。

今後は動物園などの施設がある県内の生産者さんから配送できるよう、地産地消のモデルを目指しながら活動を広げていきたいです。

— ユーザーに対して、何か継続的な支援を促す工夫はされていますか。

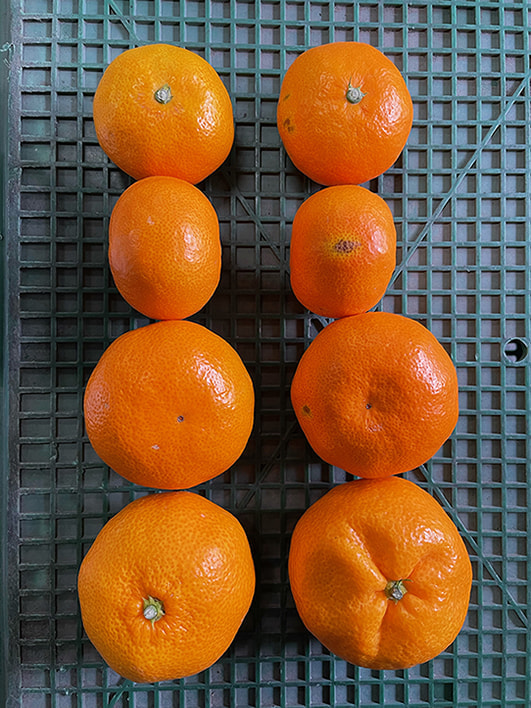

棚木 動画をお送りするだけでなく、OHANAマイルというポイントサービスを行っています。支援することで貯まるマイルの数に応じてグッズをお送りするサービスです。お送りするのはOHANAのオリジナルノベルティや特別な動画、入園チケット、生産者さんがつくったみかんゼリーやりんごのドライフルーツなどです。

ユーザーには1万円ごとに何かが届くようにしているので、還元率は高いかもしれません(笑)。こういった特典狙いという方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、継続していただく1つのモチベーションにつながると思い、採用しています。

サービスの継続率は6割ほどで、高い継続率を維持できていると考えています。

推しを知ることが愛着に

—「Hello! OHANA」内で、特に人気の動物はいるのでしょうか。

棚木 もちろんいます! 愛知県・日本モンキーセンターの「タロウさん」という国内でオスの最高齢のゴリラが人気です。

ゴリラは国内で繁殖努力を続けているのですが、日本には20頭ほどしかいなくて、出会える貴重さが違います。外見だってかっこよくて、すごくきれいなんですよ。

ほかにも高齢でがんばって生きている動物が人気です。私もサービスを始める前は、赤ちゃんや小さくてかわいい動物に人気が集まると思っていたので、これは意外でした。

もう亡くなってしまったのですが、人間でいうと100歳を超えるぐらいのカワウソの「ミモさん」に支援がたくさん集まったりして、高齢の動物は応援が集まりやすい傾向があります。

種族を超えて地球での暮らしを長く生きて見てきた大先輩。

その動物の生涯を知ることは学びにもなります。そういった敬意も込めて、応援したくなる存在に成り得るのではないかと考えています。

— 継続ユーザーに推し方の傾向はありますか。

棚木 実は、継続いただいているほとんどのユーザーが、定期的に推しを変えています。もちろん、ずっとタロウさんひとすじで応援される方もいらっしゃいますが、新しい子や、誕生月の子を推すこともあります。ニホンザルを長く推していた方が、突然レッサーパンダに推し変することもあります。

ただ、サブスクリプションを導入していない理由がそこにあって、さまざまな動物たちの中からその時に気になった子を自由に選べる楽しさは維持したいですね。ユーザーがさまざまな子に出会う機会を増やしたいという想いもありますので、たくさんの動物たちが愛されることはうれしく思います。

— 提携されている施設の数やユーザー層についても教えていただけますか。

棚木 現在、動物園と水族館など9施設、生産者は12事業者にご協力をいただいています。「Hello! OHANA」のユーザー層でいうと、7割が30代から50代の女性で占めています。このサービスは本当にファンの方の口コミに支えられているに尽きると思っていますし、より皆さんに喜んでもらうためにパートナー開拓にも力を入れていきたいと考えています。

— ウェブサイトを拝見して、どの動物にも名前が付いていることを知りました。

棚木 そうなんです。個体を識別しにくい種類では数字やアルファベットの名前になることもありますが、多くの動物は固有の名前を与えられています。「Hello! OHANA」ではそうした名前はもちろん、同じペンギンでも「このペンギンはすごくマイペースで、こっちの子は気が強くて」といった個性を知ることが、その子への愛着につながると考えています。

その子のことを自分だけが理解しているという満足感は、継続的な支援につながります。これは私自身の経験からも間違いありません。

— 個性を知ることが愛着につながるのは、確かにあるかもしれません。

棚木 個性だけでなく、成長を追っていくともっと愛着が湧きますよ。例えばフンボルトペンギンは、生まれたてのヒナだと背中の毛色はグレーですが、成長するにつれて少しずつ黒くなり、ペンギンらしい斑点も出てきます。

性格もおとなしいと思っていたら、後から「意外とわんぱくだった」ということがわかることも少なくありません。以前ファンの方から「まさか自分がペンギンを応援するなんて思いませんでした。成長を見ていると、思わず翌月も追いかけたくなって、応援したくなります。OHANAに出会えてよかった」というメッセージをいただいたことがあるのですが、やはり個性を知って、成長の過程を見ているとその子を応援したくなる感覚が芽生えるんですよね。そのため、個性を伝えるという点は非常に大事にしており、ウェブサイトから詳細なプロフィールにもアクセスできるようにしています。

つながっていく応援の輪

— 日本の施設だけでなく、海外の保護施設への支援も始められていますね。

棚木 動物たちに国境や言語の縛りはないと思っています。まだ食事を海外に送ることはできていませんが、オンラインイベントの実施など、日本にいながらでも世界中の動物たちを応援できる仕組みはつくれると考えています。

どこにいても自分の家族のように思える存在の動物と出会える場をつくりたい。その第一歩として、絶滅危惧種のマレーグマ保護施設であるボルネオマレーグマ保護センタージャパン(BSBCC Japan)にパートナーになっていただいています。

BSBCC Japanは違法飼育や居場所を失ったマレーグマを保護し、ケアをした後に野生に復帰させることを軸に考えた活動をされています。こういった活動に私たちも共感し、一緒にマレーグマたちの幸せを願いたいという気持ちもあり、どこの国でも共感のできる方たちとのつながりを広げていきたいと思っています。

—「Hello! OHANA」以外に「OHANA SHIP」という応援制度も始められていますね。

棚木 これは食事以外の支援を行うサービスです。このサービスは動物園の飼育員の方に「赤ちゃんミーアキャットが生まれます」と教えていただいたことがきっかけで始めました。

ユーザーの皆さんも赤ちゃんの成長を継続して見守っていきたいのではないかと想像した点と、実はミーアキャットの食事量はあまり多くないのです。ですから、成長に必要な医療費や生活費、遊び道具といったより広い支援がしやすい。それができたらユーザーの皆さんもミーアキャットをより身近に、それこそ家族のような大事な存在に感じてくれるのではないか。そんな想いで始めた制度です。

— お話を伺っているとOHANAの活動が棚木さん自身の推し活にもなっているように思います。

棚木 そうかもしれません。動物に関することとなると、興味が止まらないんです。私にも特定の推しはいますが、この動物という存在そのものへの好奇心、熱意が止まらないというところが、すべての原動力になっていると思います。

OHANAの活動をしていく中で、やはり動物たちの成長は非常に興味深いですし、施設の方や生産者の方などとのさまざまな出会いもあります。これからもパートナーを広げて、サービスを展開していきたいと考えています。

— ご協力いただいている生産者の方から、どのようなお声が届いていますか。

棚木 これまでは規格外品をただ廃棄したり、お金をかけて加工をして、在庫リスクを抱えながら加工品を売ったりしていたそうです。そんな中、規格外品でもフレッシュなまま販売でき、収益の向上につながることが喜ばれていますが、お声として届いている中では「販売したその先のことを知ることができるのが一番うれしい」と言っていただけることが多いです。

生産者さんが愛情を込めて届けている農産物や水産物がどういうふうに食べられて、どんな感想を持ってもらったのかは、普段、生産者さんには見えません。OHANAではその部分を動画でお届けしています。動物たちが食べているところが見られたり、飼育員さんのご意見も聞けたりと、皆さんのリアクションが仕事へのモチベーションにつながるというお声をいただいています。

個人的に生産者さんにお食事動画をお渡しすると、とても喜んでいただけて、この活動がよいつながりというか、循環になっているのかなと感じています。

— 自然とされていたのかもしれませんが、生産者へのフォローもされているんですね。

棚木 私としてはうれしくて「見てください!」と動画などをお送りしていました。最初は報告という面もありましたが、確かに生産者さんから見れば、自分たちがつくったものがどのように食べられているのかを知ること自体、うれしいことなんですよね。何げなく動画や写真を送ったりしていてよかったなと思っています。

— ユーザーや施設からの反響はいかがでしょうか。

棚木 ユーザーから「OHANAは動物と私たちを両想いにしてくれるサービスです」というお声をいただけたのは本当にうれしく思いました。

動物にかかわらず、推し活というと一方通行な応援になることもあるでしょう。このサービスでは推しに話したり触ったりというのはできなくても、自分が応援した結果が食事として届き、動物たちに楽しまれて、味わってもらってというのを、映像によって「見える化」しています。それによって「想いが届いた」「喜んでくれた」「気持ちがつながって両想いになった」と実感してもらえたのだと思いました。

施設の飼育員さんからは、来園者とのお話をするきっかけになったとも言っていただけています。「OHANAで応援しました」や、「あの子、今月は対象になっていますよね」というお声掛けをされることが多いようで、実際にこのサービスが来園促進につながっていると知ることができ、うれしく思います。

— メディアやユーザーに対して、どのように周知を行っていたのでしょうか。

棚木 ありがたいことにメディアに取り上げられていくことで、ほかのメディアにも興味を持っていただいています。特に多いのは農業新聞を見てくださった方。「フードロス」や「動物推し活」で調べていただいたときにヒットして、そこで興味を持っていただくことが多く、ありがたい限りです。

ユーザーの皆様に対してはSNSで地道に広げていくことに尽きると思いますが、意外ときっかけとして多いのがユーザーによるSNS発信です。

お送りしたお食事動画は、短く編集していただければSNSに投稿してもOKなので、自分の推しをSNSに発信してくれる方がけっこういます。するとその投稿を見た方が「何、これ?」と興味を持っていただけます。こういった口コミはファンコミュニティへの波及という面で、非常に助けられています。

つながりがもたらす幸福感

— 棚木さんが目指す今後のビジョンを教えてください。

棚木 今まではユーザー、施設、生産者という三者の輪でつくった仕組みをもとに活動をしてきましたが、この輪の中に地域の方々とのつながりをつくることができないかと考えています。

それこそ動物園に行ったことがない子どもたちもいるという話も聞きます。例えばそんな子どもたちが生産者さんの下で農産物を栽培し、収穫した野菜を持って近くの動物園で給餌したり、たくさんの動物たちと触れ合ってもらったりする機会を提供したいな、と。こうした体験をすることで、子どもたちの心の幸福感や充実感の形成を図っていけたらと思っています。

今までは動物たちのために食事のプレゼントをしてきましたが、ゆくゆくは地域の子どもたちのため、未来のための活動にもしていきたいですね。動物や人間という区別はせず、私たちがこういった体験をつくりあげていくことで、何年か先にその子どもたちが大人になっていく過程でOHANAを思い出してくれて、そこからまたユーザーが広がっていったりしたらとても理想的です。

— サービスを超えたつながりを非常に大切にされているのですね。

棚木 社名のOHANAはハワイ語で「家族」という意味があります。血がつながっていなくても、住んでいる場所が遠くても、言語が違っても、同じ動物を応援しているということへの安心感、それこそ信頼感といえるかもしれません。

それは確実に感じられるものだと思っていて、私たちのコミュニティでは絆や家族のように感じられる動物たち、もしくはこれからはそれが人かもしれませんが、そんな存在に出会える場所をつくりあげていきたいと考えています。