使う人の目線に立った「スマート保育園®」

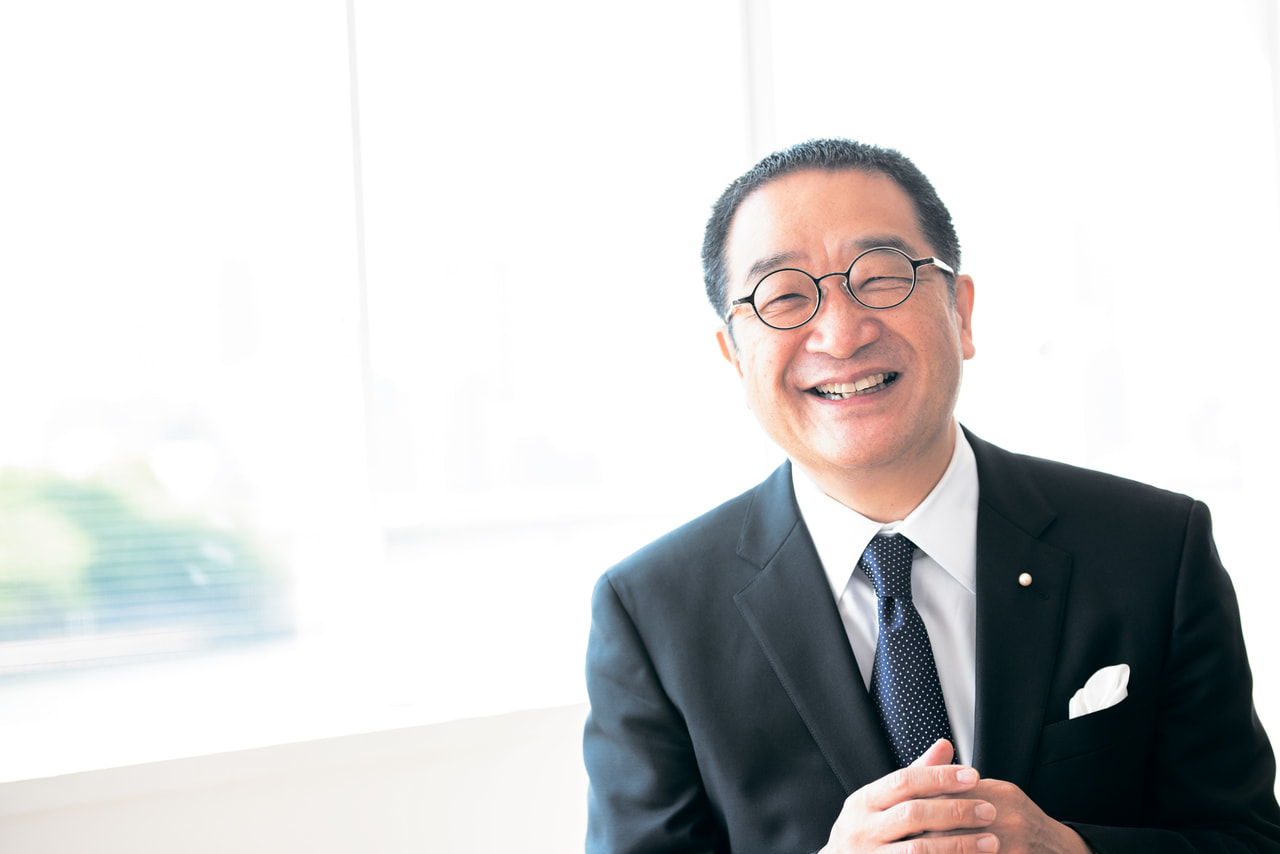

—初めに「スマート保育園」というサービスが生まれたきっかけについてお話しいただけますか。

土岐 「スマート保育園」という言葉は3年前の2017年3月に米国・シリコンバレーで行われた第1回スタートアップのワールドカップに参加するにあたり、事業コンセプトを海外の方々にもわかりやすく伝えるために付けました。ただ、アイデア自体は会社を創った7年前にさかのぼります。創業のきっかけは、実際に自分の子どもが保育園に通っていて、妻と共働きで子育てに苦労していたことに加え、姉が保育士だった影響もあります。保育園と家庭をつなぐようなプラットフォームができれば「もっとみんな幸せになるはず」「新しい家族のコミュニケーションを生み出せるのに」と思ったわけです。主には、自分のリアルな問題からスタートしたのが実態です。

—ビジネス展開するにあたっては、ほかの保護者や保育士の方々と価値共有が欠かせません。ニーズを聞くなどコミュニケーションをされたと思いますが、何か工夫されたことはありますか。

土岐 子育て中のパパやママたちに話を聞きに行ったり、私自身がエプロンを着けて保育の現場に1週間ほど入って、そこで業務を手伝ったりしました。我々のビジネスのポイントは、保護者だけでなく保育の現場の問題の解決も図ること。この両方を高い次元で両立することを目指しています。

そのため新たなサービスを始める前には、未完成の状態でプロダクトのプラスチックの模型(モック)などを作り、ユーザーが極力想像力を発揮しやすいようにして、例えば「こういうのがあったらどうですか」とか「こうするとどうなると思いますか」といった点をヒアリングしたり、一緒に働いてみたり、そんなトライアルをやってきました。

大切なのは、そのサービスが使われるさまざまな“シーン”をイメージすること。最終的にどんな価値を提供したいか、どうすれば現場がハッピーになるのかを絶えず意識しながら話を聞き、提案し、反応を見ながら進めました。

—テクノロジー目線ではなく、あくまで使う側の目線に立つ。そして開発段階の途中で現場の意見をできるだけ取り入れ理想に近づけていったわけですね。その際の保育士さんとのコミュニケーションで印象に残ったエピソード、苦労された点など教えていただけますか。

土岐 「連絡帳は手書きじゃないと。やっぱりそこに温もりがあるのよ」と年配の先生に言われたことは、今もよく覚えていますね。確かに一理あるなと思ったのですが、実際のところデジタルの連絡帳(キッズリーアプリ)を使っていただくと、子どもの様子を写真で撮れて、そのまま見られる。すると子どもの一日をビビッドに正確に伝えることが実はできたりするんですね。そしてその写真から何を読み取るかが、保育者の本当の付加価値となる。保護者は写真があると大変満足してくれますし、先生方も仕事が楽になって特に若手の方はとても喜んでくれました。初めから全員がハッピーになれるサービスはなかなかありません。しかし「本質的な価値が現在よりも劇的によくなれば、社会・顧客は受け入れてくれるんだな」ということがわかって印象的でした。

—保育士と保護者の方との間では、意見のギャップなどはありましたか。

土岐 基本的に保育士など保育者の方々は、ICTや体動センサーのような医療機器の使用は総じて応援してくださる方が多いですね。保護者の皆さんも、子どもが保育園に通っても数年ということで、変化を受け入れてくれます。それに比べると保育現場が、やや保守的だったのは事実です。何十年も方法を変えずにやってきて、長年の知見もあるので、業務プロセスそのものを変えることに対して違和感があったようです。なので少しだけ楽に、少しだけ便利になるぐらいでは、そう簡単に納得していただけません。劇的に楽になる、圧倒的に価値がある。保育者か、保護者もしくは子どもがそう思えるものじゃないと、受け入れてくれない。だからこそ、我々はIoTを駆使してでも、他が真似できないようなレベルまで、イノベーションの質の向上に努めてきたという自負があります。

もちろん、例えば保育者の方の仕事を奪ってしまう必要などは全くなく、我々はあくまでもユーザーの伴奏者であり、パートナー。したがって保育者の方からすると「ここは手書きがいい」「ここはデジタルでいいんだ」「ここは自動化したい」を自由に選択できるかどうかは、ものすごく大事なポイントです。

ただ、少なくとも子どもが睡眠中、5分おきのチェックを手書きでやりたい保育者の方はほとんどいなかった。連絡帳ですら基本的には、デジタルの写真付きのほうが保育者・保護者の両方にとっては心地よかったわけです。定型化や機械化も、結局ユーザーとの間での役割分担が鍵だと思っています。

—サービスを導入する際には、まずは保育現場の業務が劇的に楽になるというイメージを優先されたわけですか。

土岐 そうです。「スマート保育園」は何ですかといったとき、いきなり子どもが笑顔になるとか、保護者がハッピーになるというよりは、まずは現場で一番苦労されている保育者の方に、心と時間にもっとゆとりを持っていただく。そうでなければ保育士の方の離職率が高いという厳しい現状は変わりません。

それが改善されれば当然、子どもとしっかり向き合って、ぎゅっと抱き締めてあげる。すると子どもが笑顔になっていきます。その先に、次は保護者の笑顔がある。誰をどんな順番で幸せにしていくのかはとても大切で、それを間違えなければ、徐々にプラスの方向へ回転が始まり、保護者も含めて全員ハッピーに、そして社会全体が子どもを受け入れていくように変わっていくのではないでしょうか。

—例えばこれまでベテラン保育士さんの知見や経験に頼っていたものが、データを活用することでそれを広く共有でき、保育のサービスの質も上がってきそうですね。

土岐 はい、そのとおりです。そしてそのノウハウを保育現場だけでなく、ママやパパなど保護者とも共有できればと思っています。それによって、社会全体で“育児力”を底上げする。そんなふうにしていければ良いですね。

—テクノロジーの開発の部分と、具体的に保育士の方の負担を少なくするというマッチングの過程で、苦労されたことはありますか。

土岐 例えば体動センサー(ルクミー午睡チェック)ですね。最終形にたどり着くまで、相当いろいろな紆余曲折がありました。

突然死のリスクが怖いという先生の話を聞いていたので、初めはベッドの脚にいわゆる荷重センサーを付け、ベッドの振動がなくなったら警告音が鳴るようなブザーから始めたんですね。ところが、それを保育の現場に持っていくと、東京ではだいたい保育所が狭過ぎてベッドをほとんど使っておらず、基本的に布団だった。だから次にマットを敷いてその下にセンサーを置くことを考えたのですが、そうすると子どもの体動が止まったのはわかるが、先生の手書きの記録をなくすことまではできなかった。それだと体の傾きがわからないので。したがって子どもの体動とともに体の傾きもわからないと、5分おきのお昼寝チェックはなくせないことにようやく気づき、着用型しかないということが見えてきたのです。

それから次はこの技術を持っている会社を世界中で探しました。最初は南アフリカの会社と交渉したのですがまとまらず、最後は米国にある会社と組みました。

しかし、これの形状に関しても、さらに保育者の方が使いやすいようにとか、取れないようにとか、いろんな条件をクリアしていかなくてはいけません。そういう点では、やはり常に顧客が一番厳しい。その人たちが「これなら毎日使える」というものは何なんだろうと、あくまでも顧客を基点に考え、取捨選択を行い、改良を施してきました。

理想のコミュニケーションとは

—御社は“家族コミュニケーション”をサービスの核として掲げています。その理想となるイメージがあれば、お聞かせください。

土岐 子どもにとって大事なのは、自分が愛されて育ったと感じること。それが最終的に自己肯定感につながる重要な要素です。一方で人間は、ある程度心と時間にゆとりがなければ、人を愛するのは現実的に難しい。だからこそ、子どもの周りにいる保育者がもっと心と時間にゆとりを持ち「今日もこの子のために愛情を注ごう」と思える環境が必要です。そしてその先にいるパパやママなど保護者も同様に、心と時間にゆとりを持って子どもと向き合うことに、エネルギーを極力割ける環境になる。それがすごく大事だと考えます。

そのためには保育者や保護者が自分でなくてもできることは、チームでやればいい。このチームの中にはAIやICTも入りますし、分業という形で他の人にお願いすることもあります。連絡帳とか、写真を撮ったりするのは我々の「スマート保育園」のルクミーがやっておきますし、そこで保育者にゆとりが生まれれば、保護者の悩み相談などを受けられる時間も出てくるでしょう。

そのとき、例えばアレルギーや癖についてなど、子どもに関するデータがあれば、いつでもそれをベビーシッターでも保育者でも専門家と共有して“チーム子育て”ができるようになる。そうすれば子どもたちにもっと向き合えるし、さらに子どもだけ、ママだけでなく、家族全員で一定量の幸せの総和みたいなものが確保できる。そんな子育て世帯により明るい社会が生まれるはずです。

—確かに最近は、子どもの自己肯定感をどう育むかが話題です。しかしそれも、結局は周りの大人が自己肯定感を持っていなければ難しいということですね。

土岐 そうだと思います。保育者が、自分で自己肯定感を支える機会は案外少ない。子どもが保育施設の先生を褒めてくれることはほぼないわけで、また同僚が褒めてくれるかというと、なかなか保育に一緒に入るケースがなかったり、褒め合う文化も明確にあるわけではない。ある意味、マザー・テレサみたいに「どんな苦境にあってもやるのが当たり前」みたいな部分もある。そこから我々は保育施設の新しいカルチャーとして、保育の同僚同士が対話する時間を増やしたり、子どもと向き合った後に内省する時間(ノンコンタクトタイム)なども作っていけたらと思います。

そしてこれはママやパパにも当てはまること。子どもとずっと一緒にいるとしんどい場合もあり、やっぱり褒められないと人間は辛い。そういった子育ての価値観を変えていけるようなサービスが、特にこの少子化の時代には必要なんじゃないかなと。

グローバルな展開に向けて

—この「スマート保育園」のサービスはグローバルなニーズがあるように思います。米国のスタートアップのコンテストに参加された際、海外の方からのレスポンスで印象的だったことなどはありますか。

土岐 海外の投資家からは「これらのバイタルデータとか、日々の写真のデータとか、いま何に興味・関心があるのかという、子どもにまつわるデータは大手IT企業でも持っていないよ」と言われました。実際、家庭の中でもそういった情報はパパやママのスマートフォンに断片的に眠っているかもしれないが、定点的に子どもの日常のデータを全体としてしっかりとれるような機会は、今までなかった。なので「非常にポテンシャルがある」と言っていただけたのをよく覚えています。それを我々も信じ続けており、このデータを使って、例えば自治体と共有して予防接種と連動するとか、小児科医と共有してオンライン診療に使っていくとか、子どもの教育支援に使っていくとか、多様な活用が考えられます。いわゆる子どもたちの“声なき声”を可視化することに、大きな社会的な意味があると考えています。

—となると、やはりニーズは世界共通ということですね。

土岐 そう思います。特に0~5歳ぐらいでは、どんな子どもでも突然死のリスクは当然ありますし、言葉で自分が好きなものを流暢に伝えられるわけでもない。わからないからこそ、周囲が苦労しているわけです。

この問題への対処として、自分のことをうまく伝えられない年齢の子どものニーズや、いま何が必要かをいわゆる可視化して、僕らがより客観的なデータを用いてレコメンドしたり、周りの大人たちの意思決定を支援していく。そういったことは世界共通のマーケットがあるだろうと思っています。

例えば、ルクミーで写真を次々と撮っていって映った画像を分析する。すると“最近はだれちゃんとだれ君がずっと一緒にいる”とか、視線の先にある物体を認識して“こんな絵本を読んでいる”とかがわかる。これと同様のことを親が子どもの横に張り付いて行うのは、現実的には難しいでしょう。そこに対して、今は自動撮影や医療機器の体動センサーのような膨大なデータと、それを、いわゆるディープラーニングで分析するAIのような環境が整いつつある。我々はそれを行うCapabilityというか、実行力を組織として兼ね備えています。このように今まで知らなかった、もしくは気づけなかったわが子の課題や現在の興味のシーンというものが、つまびらかになる時代になってきています。

—アジアをはじめとする海外への進出というのは、現状はどのような段階ですか。

土岐 例えばシンガポールの保育施設から、この体動センサーについて声掛けがあり、一部、フィジビリティで使っていただいています。アジアでは今後子どもの数が増え、それにつれ保育施設の数もどんどん増えていく。中でもシンガポールはかなり最先端を行っていて、保育園だと昼寝中に日本の5分おきまではいかないですが、30分おきぐらいに子どもの安否確認をやったりしています。

さらにシンガポールは日本以上に保育施設間の競争が激しい。日本みたいに待機児童の問題はなく、逆に多数あるので、個々の保育施設が自社のブランド化や差別化を図りたがっている。だから、まずは「スマート保育園」のような“ジャパンスタンダードのハイクオリティなチャイルドケアの仕組み”をアジア、特にシンガポールを中心に展開。その後、中国、インドネシア、タイ、ベトナムと、このようなプレゼンスで徐々に進めていくことを実現したいと思っています。

また総じて、アジアの他国のほうが教育に対する投資額が実は大きい印象です。通常の保育施設でも、例えば保護者が別途お金を支払えば、数学や美術のクラスがあったりします。日本に比べ、よりビジネスライクな活動が通じる部分もある。いいものがあればお金を払う、という保護者も多いので、チャンスは大きいだろうなというふうに感じていますね。

—他国は、日本の保育園のように手書きにこだわるとか、ベテランの保育士さんの勘や経験が重んじられるとか、そういう文化は少ないのでしょうか。

土岐 どちらかといえば、少ないと思います。ただ言えるのは、シンガポールと同様、日本以上に保育業界の競争が激しいため、保育施設ごとに認証制度等があり、その中で先生の給料もスキルによって違ったりする。そのため保育者もどんどん新しいことを覚えたいとか、付加価値の高い保育をやっていきたいということになり、保育の現場も保護者を引き込むには、質の高い保育をどうやって行っていくのかが課題となる。すると必然的に新しいもの、本当にいいものが求められやすい。業界の熱量は、正直、アジアは非常に高いなと思っています。

—教育の付加価値の面の話を伺いましたが、安全に対する意識はいかがですか。そこは日本が一番なのでしょうか。

土岐 安心・安全については、日本が一番ハイクオリティかもしれません。日本はヘルスケア領域では非常に手厚くやっています。安心・安全の本質もまた可視化、つまり透明性を保つことだと思います。子どもが怪我をした場合、その前後に何があったのか。それが画像やデータの形で可視化できていると、どこの親も安心感を持って子どもを第三者に預けられる。その結果、パパやママが育児不安になるなど別のトラブルを未然に防げたり、防犯に役立てたり、さらには子どもが体調を崩したときの情報を蓄積して予防的対応につなげたり、といった展開も考えられる。テクノロジーを使って、そのような課題を本格的に解決しようとしている会社はまだ世界中探してもないので、そこを何としてもやっていきたい。それを日本のスタンダードとして、アジアの保育の現場にも広げていけたらと願っています。

—では今後のグローバル展開を含めたプランをお聞かせください。

土岐 東南アジアも本格的なサービスはまだどこも始めていません。現地の各事情に合わせ、サービスの適正化を図り、国ごとで導入の優先順位も当然違えるべきだろうと思っています。どの国で、どのプロダクトから入っていくのか、そこは慎重に見極めながら進めていくつもりです。

ただ、普遍的な価値観として、子どもの安心・安全を守るヘルスケア、保育関係者・保護者の事務・業務の効率化、教育のクオリティアップなどは、たぶん世界共通だと思っています。その上で、日本でいうと今は若手保育士の離職率が高水準なので、HR的な診断やオンライン研修なども始めていますが、主にこの3つを主軸に展開の予定です。

事務・業務の生産性を上げて、余裕ができた分で子どもの安心・安全と教育にじっくり向き合う。そんな保育の現場を作っていけば、保育施設自体も差別化されるし、そこにお金を払う人はいるわけです。我々としては“チャイルドケア・インダストリー”そのものの付加価値を上げていくことを目標に、その結果として保育者も給料が上がるとか、子どもの教育の質が上がるといったことを実現する。そんなよりよい子育てのための社会インフラとして機能していければと思います。

社会のインフラを目指して

—先ほどおっしゃった社会インフラという点について、確かにこの仕組みはもっと多様な領域で活用できると思います。具体的に保育業界以外での展開でイメージされていることはありますか。

土岐 まだまだこれからの話になりますが、例えば体動センサーを使って産婦人科や助産師さんたちの業務をシェアしたり、また小学校の学童は写真の「ルクミーフォト」や保護者とのやりとりのようなニーズもあるので、かなり近いマーケットになるでしょう。さらにはある種、手書きの文化が残る介護施設なども考えられます。社会福祉業界では、対象が子どもかシニアかなどの違いはありますが、普遍的に通用するものも多いと考えています。もちろん、これら全部を我々単独でやりきる体力はないので、やはりさまざまなパートナーシップを組むことが必要ですが。

—パートナーシップという点では、組むべき異業種としてどこを念頭に置いていますか。

土岐 これまでも資金調達等を行う上で、さまざまな会社と組んできました。例えば、弊社の株主である、オンラインでの医療相談事業を展開するエムスリーさんもそう。連絡帳とオンライン医療相談とはコロナウイルスの影響もあり、今後一気に拡大していくだろうと連携を視野に入れ、株主になっていただきました。

いずれにせよ、我々の持つ何か一つの技術ドリブンでやるというよりは、あくまでも課題の解決が優先。したがって共創型といいますか、いろいろな人を巻き込んでいく力、ソリューションを一緒に見出す力というものが、会社として非常に重要だと捉えています。

それを踏まえると、既存のサービスを当然続けていきながらも、例えば育児支援までやっていく場合には、警備会社のセコムさんや各種メーカーなどとの提携の可能性も十分ある。一緒にエコシステムを構築し、それが新しい育児プラットフォームとなる。そういう世界観を持って、我々もプロダクト開発を行っていくことが大事なんだと思っています。